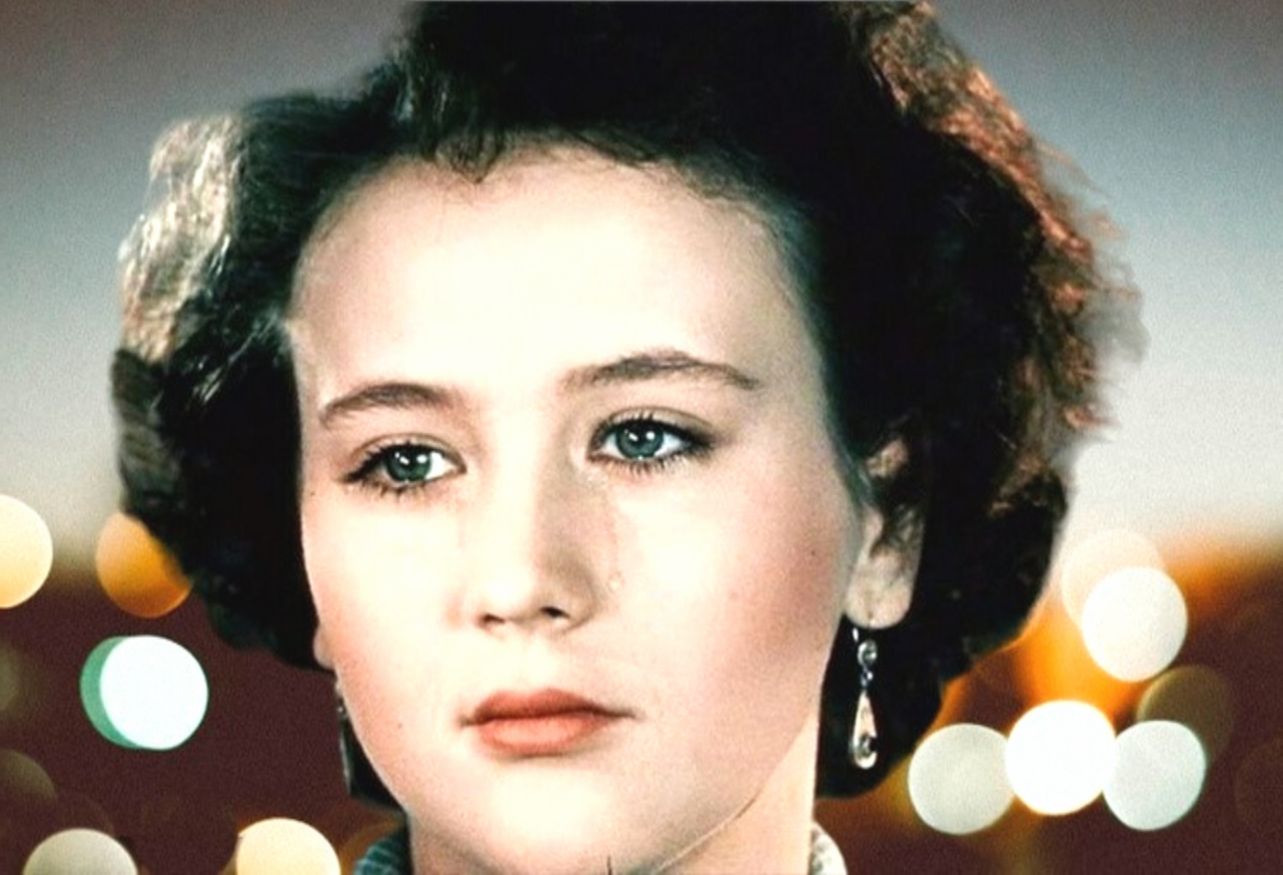

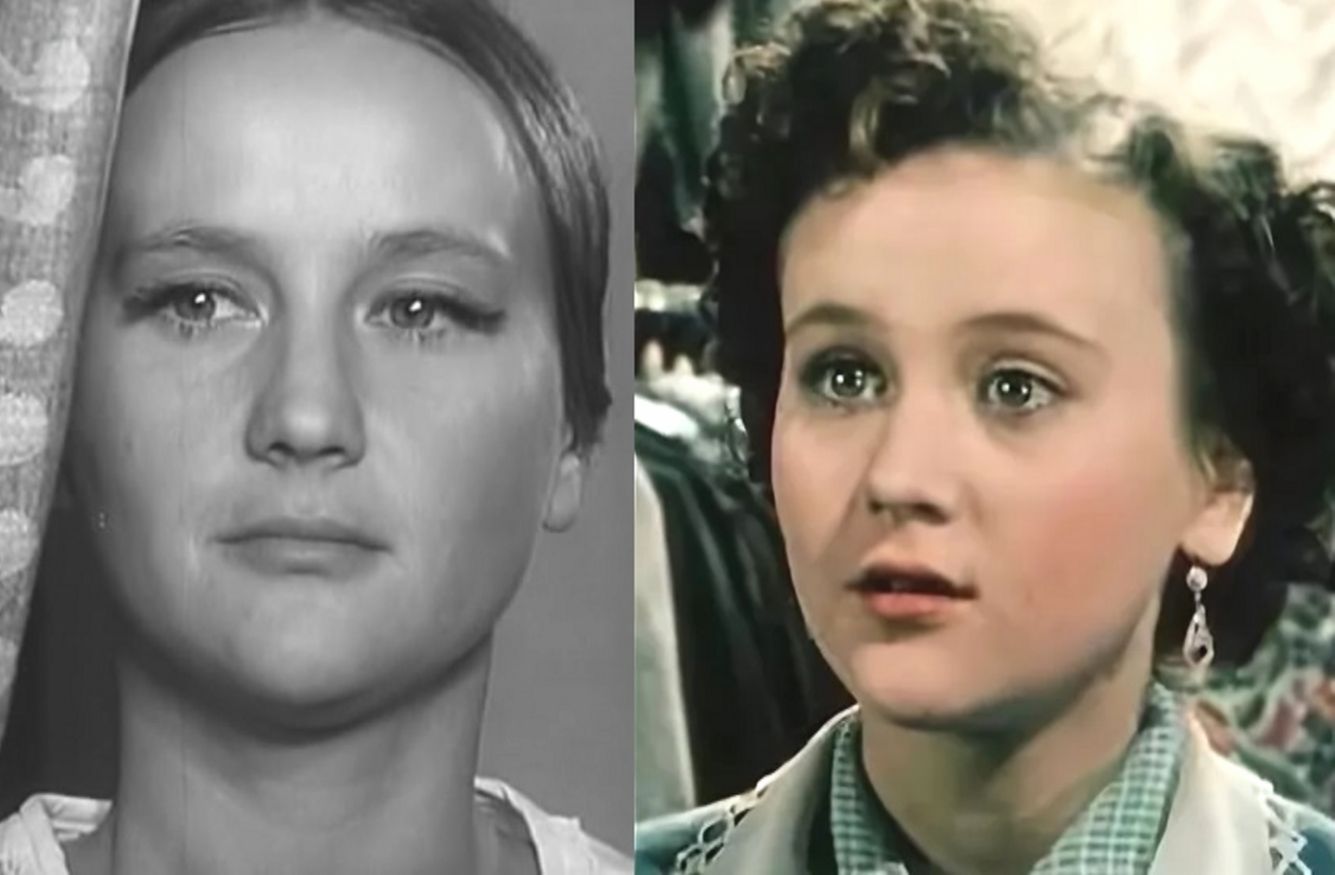

Она умела входить в кадр так, будто жизнь — это тоже кино. Не поза, не игра — присутствие. Микаэла Дроздовская не стремилась быть звездой, но свет всё равно находил её. Камера любила её мягкое лицо с живыми глазами, голос с лёгкой хрипотцой, манеру смотреть на партнёра не через роль, а сквозь неё — будто видела дальше сценария. На экране она казалась женщиной, которую невозможно забыть, хотя сама, возможно, не до конца понимала, насколько редкий у неё дар.

Мика, как называли её близкие, родилась в Москве, в 1937 году — не в артистической семье, не с «династическим билетом» в театральную среду. Но, говорят, артистизм у неё был врождённый. Девочка, которая знала стихи Пушкина раньше, чем научилась правильно произносить «р», устраивала домашние спектакли между кухонным столом и пианино. Она не боялась сцены — даже школьная самодеятельность превращалась в её личный премьерный показ. Режиссёр тогда был один — школьная учительница, зрители — соседи, а аплодисменты — первые в жизни овации.

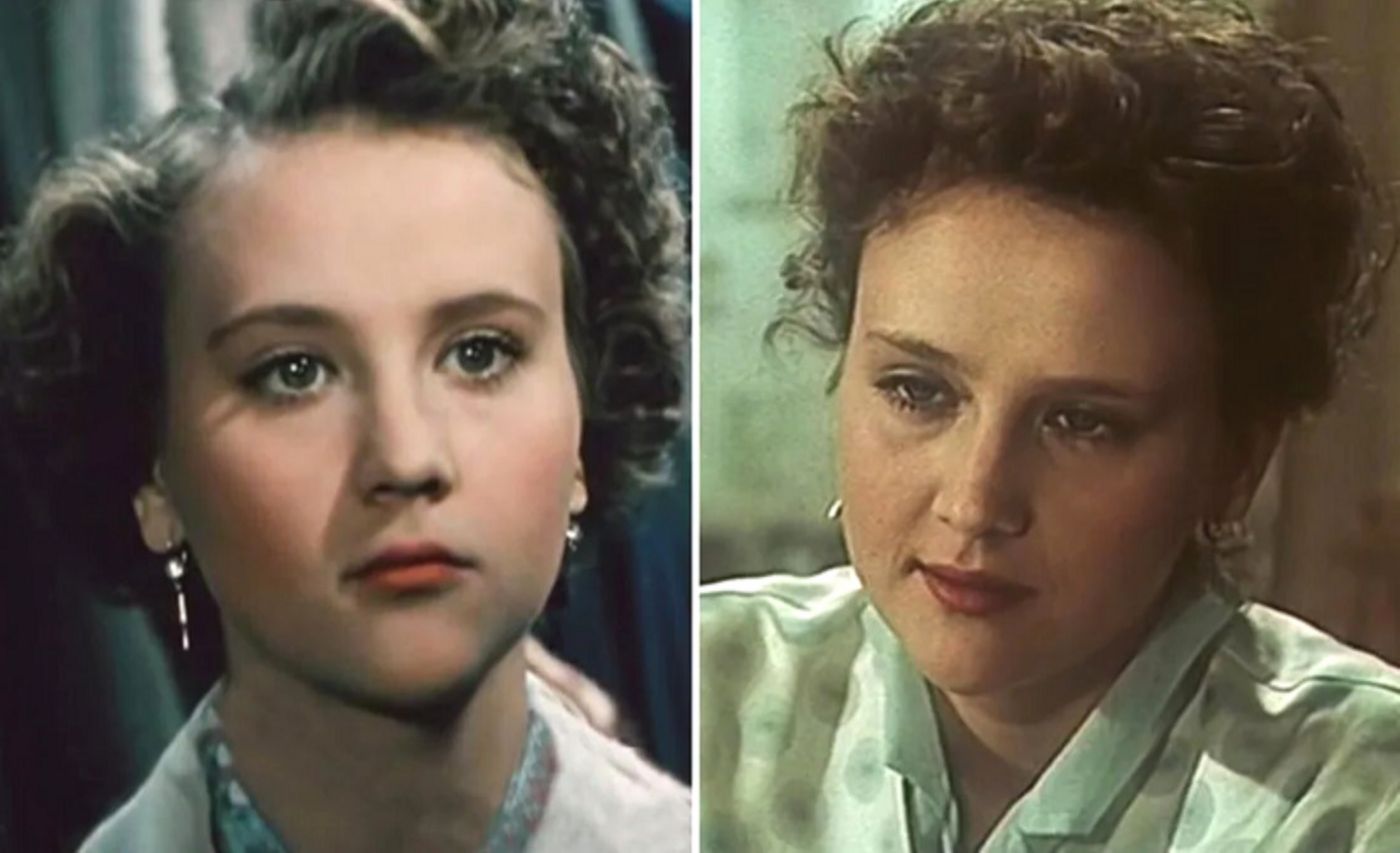

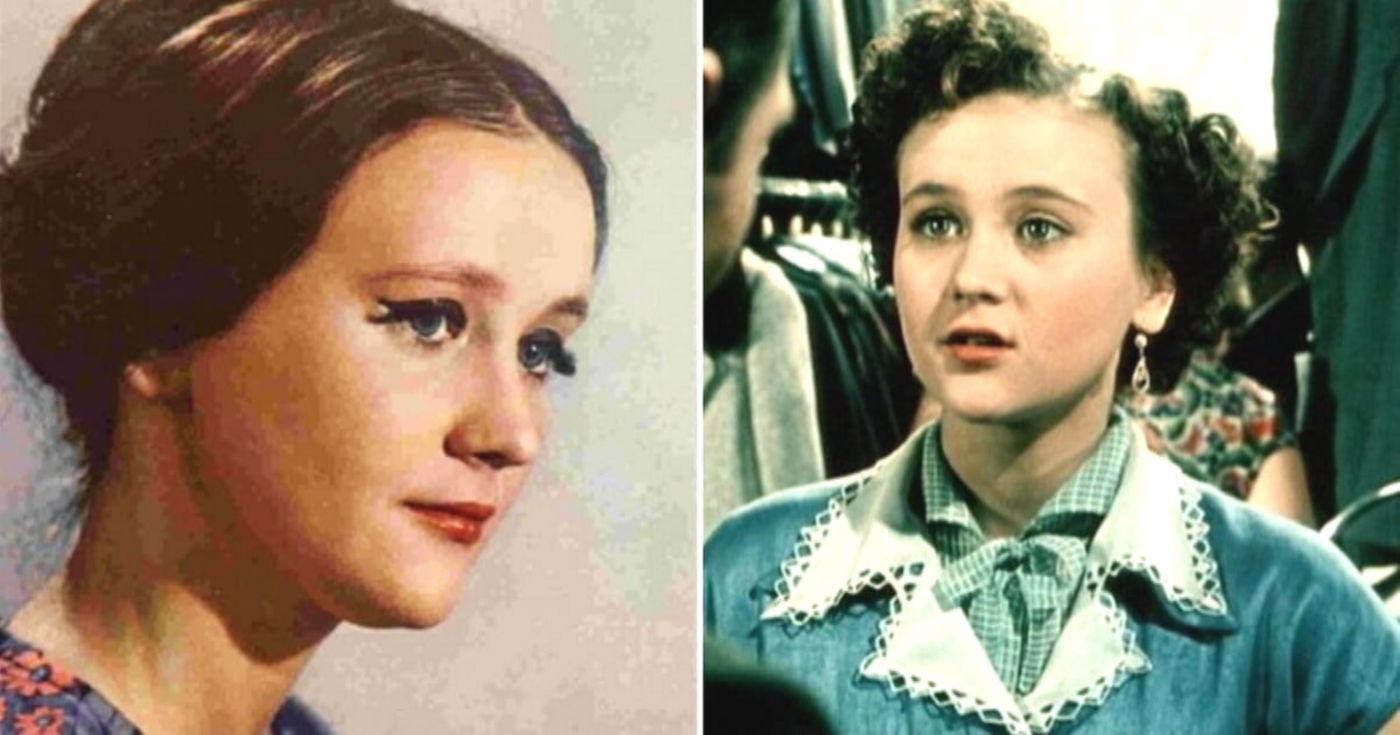

К моменту, когда другие мечтали о профессиях «практичных», Дроздовская уже решила — будет актрисой. ВГИК принял её легко, без лишних драм: у неё была не внешность, а выразительность. Её видели в роли, даже когда она просто сидела в коридоре приёмной комиссии. Первокурсница с короткой стрижкой, в светлой блузке, с уверенным, чуть дерзким взглядом — режиссёр Самсон Самсонов заметил её случайно и сразу предложил роль. Так на экране появилась продавщица Юля Петрова из фильма «За витриной универмага» — и вместе с ней новое имя, которое зритель запомнил с первой улыбки.

С того момента всё закрутилось: съёмки, съёмки, съёмки. Микаэла, едва получив студенческий билет, уже жила по расписанию съёмочных дней. Её приглашали режиссёры, ассистенты спорили, в какой картине она будет смотреться убедительнее — в комедии или драме. Ей доставались не главные роли, но она умела так оттенить партнёра, что зритель запоминал именно её. В одном кадре — скромная медсестра, в другом — кокетливая секретарша, но в каждой мелькала живая, настоящая женщина, без грима поверх души.

60-е годы стали для неё временем экранного расцвета. Её голос звучал не только с экранов — в дубляже она «оживляла» десятки иностранных актрис, от польских и итальянских звёзд до героинь югославских мелодрам. Её тембр был узнаваем — чуть глубокий, с мягкой интонацией, будто тёплый свет за кулисами. Микаэла могла перевоплотиться не только телом, но и звуком, и это умение ценили коллеги — она помогала другим актрисам быть убедительными на русском экране, сама оставаясь в тени.

Но за внешней лёгкостью её пути стояла редкая дисциплина. Она вставала рано, повторяла тексты, училась владеть голосом и телом, как инструментом. В ней не было капризности звезды, скорее — желание быть точной. Говорили, что она могла переснимать дубль десять раз, если чувствовала: в одном взгляде — фальшь. Для кого-то — профессиональная дотошность. Для неё — уважение к зрителю. И, может быть, именно поэтому публика её любила — не за громкие премьеры, а за искренность без блеска.

У Микаэлы было редкое сочетание — внутренний свет и твёрдый характер. Она не любила громких признаний и публичных жестов, но рядом с ней всё оживало — люди, пространства, даже молчание. Наверное, поэтому её муж — кардиолог Вадим Смоленский — влюбился в неё без сопротивления. Он был старше на шестнадцать лет, профессор, человек рациональный, привыкший измерять жизнь по пульсу и артериальному давлению, а вдруг оказался в эпицентре стихии, которую не спасают ни формулы, ни опыт. Они встретились, как это всегда бывает — невовремя, но точно. И никто из них не спрашивал, сколько между ними лет.

В их московской квартире, с окнами напротив Дома кино, вечерами стоял смех. Приходили режиссёры, актёры, врачи, знакомые с двух разных планет — творческой и научной. На кухне шумела компания, в гостиной звучал джаз, а в дверях то и дело появлялась Мика — в домашнем платье, с заколотыми волосами и бокалом в руке. Она умела быть хозяйкой так же естественно, как актрисой — без позы, без усилия. Когда родилась первая дочь, Вероника, гости смеялись: «У вас теперь целая киностудия — режиссёр, актриса и новая звезда в колыбели». Через несколько лет появилась вторая — Дарья. Микаэла была уже в расцвете, красива, спокойна, уверена. Съёмки, дом, дети — всё складывалось, как будто судьба действительно выстроила идеальную декорацию под название «Счастье».

Друзья называли её просто — Мика. Среди них — актрисы Соня Давыдова и Алла Будницкая, женщины одной эпохи, одной сцены. Они часто забирали девочек к себе, устраивали крошечные спектакли, водили в театр. Тогда никто и представить не мог, что именно им суждено будет стать крестными и приёмными матерями.

В 1978-м Микаэла отправилась на съёмки в Северную Осетию. Ноябрь, холод, съёмочная группа, гостиница — ничего особенного, рабочие будни актрисы. 7 ноября коллеги пошли гулять в Орджоникидзе (нынешний Владикавказ). Мика осталась — нездоровилось. В номере — два прожектора, они служили обогревателями. Она включила оба, накрылась одеялом, уснула. Дальше — тишина, дым, угар. Когда коллеги вернулись, было поздно. Говорили, одеяло сползло на лампу. Другие — что коротнул провод. Все версии звучали одинаково бессмысленно: как объяснить смерть женщины, у которой было столько жизни?

Местные врачи боролись до последнего, потом её перевезли в Москву. 14 ноября 1978 года сердце Микаэлы Дроздовской остановилось. Ей было сорок один.

Когда Алла Будницкая рассказывала, как они возвращались с дачи в тот август, всё выглядело как сцена с зловещим предчувствием: запах полевых цветов, смех, солнце — и вдруг фраза, будто выброшенная ветром:

— Булка, если со мной что-нибудь случится, не оставляй Дашку.

Будницкая только рассмеялась: «Что с тобой может случиться, Мика?»

Прошло три месяца.

После похорон жизнь семьи будто распалась на две ветви. Старшую дочь, одиннадцатилетнюю Нику, забрала Соня Давыдова. Младшую, семилетнюю Дашу, — Алла Будницкая. Девочка прижалась к ней и сказала: «Теперь ты моя мама, правда?» — и так, как в жизни Мики, всё оказалось без роли — по-настоящему.

Когда Микаэлы не стало, в квартире на улице Горького повисла странная тишина — не траурная, а будто выжженная. Вадим Смоленский пытался держаться: профессор, врач, привыкший спасать чужие жизни, теперь стоял перед тем, что невозможно вылечить. Он молчал, занимался делами, вглядывался в медицинские карты, как в пустые страницы. Но дома оставались игрушки, запах духов и привычная чашка с отбившейся ручкой — та, из которой она пила кофе по утрам.

Через год Вадим женился вновь. Не из предательства — скорее из попытки выжить. Но для дочери Ники это стало не прощением, а рубцом. Она считала, что отец предал память о матери, а заодно и их — её и Дашу. Девочка ушла к подруге Мики, Соне Давыдовой. Дом, где всегда звучал смех, превратился в чужой адрес.

Дарья, младшая, осталась с отцом и мачехой, но часто убегала к Алле Будницкой. Между ними сразу возникла настоящая связь — не по крови, а по чувству. Алла Зиновьевна, актриса с открытой душой, рассказывала потом, как маленькая Даша бросилась к ней после похорон и шепнула: «Ты теперь моя мама, правда?» Эта детская простота стала приговором для взрослых. Профессор долго не давал разрешения на усыновление, но девочка в итоге просто сбежала. Не из протеста, а из тоски по теплу, которое знала от матери.

Будницкая и её муж, режиссёр Александр Орлов, приняли Дашу, как родную. Она росла среди кинокниг, афиш, разговоров о съёмках, а в какой-то момент — словно по линии крови — выбрала ту же профессию, что и мать. Дарья Дроздовская стала актрисой. В её лицах, в мимике, в тембре голоса — что-то от Мики, то самое сочетание мягкости и точности, за которое зритель когда-то любил её мать.

Старшая сестра, Вероника, пошла другим путём — врач, гастроэнтеролог, кандидат наук. Работает в Филатовской больнице, лечит детей. Возможно, в этом тоже есть отголосок отца: спасать жизни там, где судьба когда-то не пощадила собственную.

Леонид Филатов, создавая свой цикл «Чтобы помнили», посвятил Микаэле тридцатый фильм. Когда его спрашивали: «Почему именно она? Она ведь не была суперзвездой», он отвечал спокойно:

— Может, и не была, но могла бы стать.

Эта короткая фраза, кажется, объясняет всё.

Сегодня имя Микаэлы Дроздовской редко встретишь в хрониках кино. Нет памятников, громких юбилеев, ретроспектив. Но если включить старую ленту — «За витриной универмага» или «Пока фронт в обороне» — взгляд всё равно зацепится за неё. За ту женщину, у которой в глазах есть и свет, и тревога.

Она прожила сорок один год — немного, но хватило, чтобы остаться в чьей-то памяти, как человек без фальши. В эпоху, где звёзды выгорают от славы, Микаэла просто горела собой. Без претензий, без шума. И, может быть, именно поэтому — так больно смотреть на её фотографию: там живёт человек, который хотел просто жить.

Теперь рядом с её именем — короткая дата и номер участка на Ваганьковском кладбище. Скромная плита, почти без украшений. Иногда туда приносят цветы — кто-то из старых друзей, кто-то из тех, кто случайно наткнулся на фильм и не смог забыть. А рядом на скамейке сидит женщина в солнцезащитных очках — взрослая Даша. Она не любит говорить о матери громко, но всегда поправляет на памятнике цветы так, чтобы не упали.

Так выглядит любовь, которая пережила всё.

Что вы думаете о судьбе Микаэлы Дроздовской — это случайная трагедия или закономерность времени, в котором ярким женщинам редко позволяли быть счастливыми?