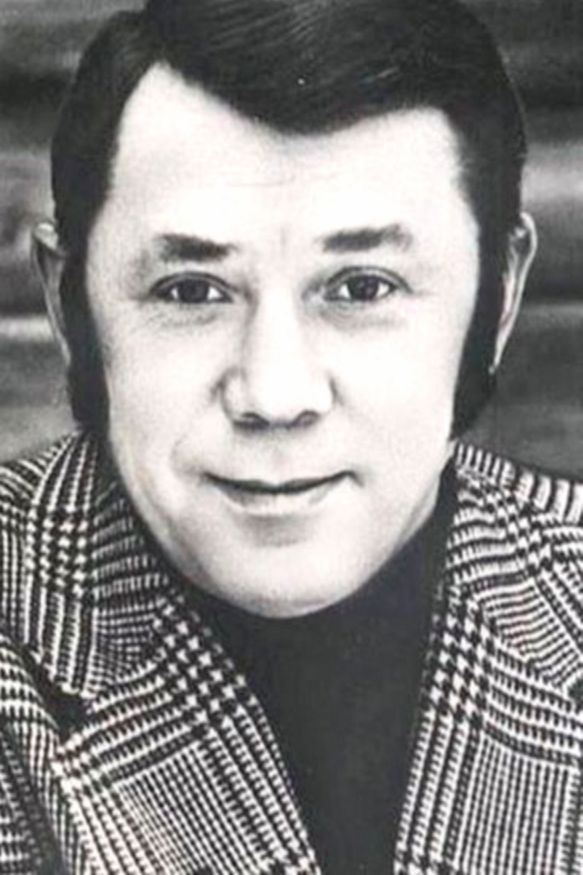

Его имя обычно произносят вполголоса — не из-за почтения, а будто опасаясь расплескать ту живую энергию, которой он когда-то поднимал целые залы. В нём было что-то от человека-праздника: стоило появиться — и комната словно начинала дышать шире. Так действовал Олег Анофриев. Не гений, не икона, не бронзовый бюст из школьного коридора — просто артист, который мог в одиночку вытащить вечер, заставив всех вокруг забыть о буднях.

И всё же память об этом человеке удивительно тонка. Словно кто-то аккуратно подвинул его биографию на край полки. Хотя спрятать Анофриева было бы сложнее, чем удержать в руках живого угря. Он обладал той редкой способностью рассказывать монолог так, что комиссия на вступительных экзаменах едва держалась, чтобы не скатиться под столы от смеха. И при этом оставался студентом, который мог задремать на последних партах, предварительно прихватив по дороге банку пива.

Эта двойственность его и делала настоящим: разгильдяй с безошибочным чувством сцены. На экзаменах он работал так, словно у него премьера на главной площадке столицы, а не очередной зачёт. Педагоги только вздыхали: «Безобразник… но ведь талант какой».

Вообще многое в его жизни начиналось легко, почти мальчишески. Он смеялся над собственными промахами, умудрялся одним взглядом разоружить любую строгость — и через час получать аплодисменты от людей, которые видели его впервые. Но стоило появиться чему-то настоящему — включалась упёртая решимость, от которой он сам, возможно, удивлялся.

Так было летом на юге, куда студентов отправили отдыхать — район Сочи, море, солнце, привычный курортный вихрь. Там и случился его яркий роман, лёгкий, как вечер после шторма. Всё держалось на смехе и флирте, пока в истории не появилась подруга той девушки — Наталья. Студентка мединститута, воспитанная, внимательная к словам, из семьи, где мужчины измерялись степенями и перспективами.

С этого момента курортный роман рассыпался, будто его и не было. Анофриев внезапно понял — влюбился. Настояще, без «как будто». Только Наталья на него не смотрела: она привыкла, что рядом ходят мужчины с прочными планами, хорошими зарплатами и безупречными рекомендациями. А тут он, смешливый парень из театрального, у которого будущее было скорее горизонтом, чем конкретным маршрутом.

Её семья только качала головой: «Актёр? Да что с него возьмёшь». Но это не сбивало его ни на секунду. Анофриев умел доказывать не словами — поступками.

Когда Наталью отправили в глухую деревню на практику, куда даже автобус ходил через раз, он пытался держаться. День продержался. На второй — сорвался: взял у друга машину, забил багажник едой, которую ещё нужно было умудриться достать в Москве, и уехал искать её. Искал шесть дней. Через колхозы, через просёлки, по грязи и пыли — пока наконец не нашёл.

Там, где жили студенты, цивилизация выглядела мифом. Хижина на грани падения, солома вместо матрасов, еда кончилась давно. И вдруг он вваливается, словно человек, решивший в одиночку вернуть им ощущение мира за пределами этой глуши: тушёнка, макароны, печенье, шоколад, чай… не продукты — символ спасения.

Потом он ловил рыбу по утрам, варил уху, собирал грибы и готовил суп. Мог просто подойти к местным за овощами — у него это получалось так легко, будто он всю жизнь жил среди этих людей. После такого сопротивление Натальи растворилось. Она смотрела на него как на человека, с которым не пропадёшь. И уже не хотела даже пытаться держать дистанцию.

В Москву они возвращались другими. И Наталья спокойно сообщила родителям, что выходит за него замуж. Семья лишь ахнула: «За актёра?!» Она только ответила: «За человека, который шесть дней блуждал по деревням, чтобы привезти мне горячую уху».

Жизнь молодых начиналась не с белых скатертей и просторных квартир, а с маленькой комнаты в родительском доме Анофриева. Теснота стен быстро начала давить, и не только на богатое воображение будущего артиста. Мать Олега встретила Наталью сдержанно, если сказать мягко. Считала, что сын рождён для сцены, для аплодисментов, а не для того, чтобы таскать пакеты и думать о семейных хлопотах. Порой её замечания звучали громче, чем нужно, и, кажется, только Наталья умела сохранять спокойствие в этом бурлящем чайнике.

Но однажды крышка сорвалась. Мать поставила ультиматум: или семья, или «эта девица». И тогда Анофриев впервые сделал выбор так резко, что не оставил места сомнениям. Он выбрал Наталью. Не потому, что хотел обидеть мать — просто уже понимал: жена носит его ребёнка, и для него это была точка, за которой дороги назад не существовало.

Отношения с родителями оборвались почти полностью. Случайные встречи сводились к сухим кивкам. Позже он говорил, что это был самый тяжёлый камень, который носил в душе долгие годы. И, кажется, его гордость так ни разу и не позволила попробовать разобрать этот камень по частям.

А потом роддом. Сообщили, что родилась девочка — он расстроился. Привычная для того времени мечта о сыне, фамилии, наследнике. Но через несколько минут стало ясно, что не это главное: роды были тяжелыми, врачи едва спасли Наталью, и детей больше быть не могло. На этом месте мечта о мальчике исчезла сама собой. А когда он увидел дочь — маленькое, морщинистое личико с удивительно знакомыми чертами — вся мнимая горечь растворилась.

Тем временем работа шла так себе. На ранних этапах он метался между площадками, искал себя, пробовал, но без больших успехов. Звали его и к Ефремову, но у Анофриева было странное, почти суеверное ощущение: рядом с этим режиссёром он сопьётся. Он отступил. Перешёл в театр Маяковского — и долго сидел без ролей, словно жизнь испытывала его терпение.

Выручило приглашение Завадского в театр «Моссовета». Роль Василия Тёркина стала тем самым билетом в настоящий театр. Он вкладывался, горел, наконец чувствовал себя нужным — пока не появился Геннадий Бортников. Молодой, талантливый, способный забрать внимание зала одним взглядом. И забрал. Все роли, которые планировались Анофриеву, ушли Бортникову. Ничего личного — просто режиссёр влюбился в новое дарование. Но для человека амбициозного, остро чувствующего сцену, это было как тихий удар под дых.

Анофриев не стал скандалить. Он ушёл. И переключился на то, что всегда жилo в нём рядом с актёрством, — музыку и стихи. В те месяцы родилась «Какая песня без баяна». Он по-дружески позвонил Людмиле Зыкиной, с которой раньше много общался, и предложил песню. Она ответила холодно, почти снисходительно: «Передай помощнику». И вот тут в нём что-то щёлкнуло. Профессиональный тон-тоном, но так пренебрегать старой дружбой… Он высказал всё, что думал, без театральных пауз — крепко и искренне, как умел в самые острые моменты.

Песню исполнила Стрельченко — и она разлетелась по стране, как летний вирус: звучала отовсюду, от кухонь до крупных площадок. Зыкина только позже, услышав её, шепнула со злостью: «Это могла бы быть моя песня».

В начале семидесятых Анофриев окончательно ушёл в эстраду. И если раньше родители Натальи кривили носы, считая, что артист — ненадёжное дело, то теперь зять ездил на гастроли по всей стране, имел популярность, деньги, связи. Его афиши висели рядом с самыми громкими фамилиями того времени.

Но вместе с успехом пришла беда — алкоголь. Он начал пить. Сначала после концертов, потом до. Наталье приходилось забирать его пьяного с фуршетов, с банкетов, с аэропортов. Иногда и с рабочих встреч. Усталость копилась, но она не сдавала позиции.

Когда появились деньги — появились женщины. «Вешались гроздьями», — говорил он сам. И не скрывал, что далеко не всегда сопротивлялся. Единственной, кто остался невосприимчивой к его обаянию, была Валентина Талызина. Он долго заглядывался на неё, но она ответила просто: «Будем друзьями». И стала действительно другом — верным и надёжным.

Когда из-за пьянства его снимали с эфиров, запрещали концерты, закрывали доступ на сцену, именно Талызина ходила по кабинетам и требовала вернуть Анофриева. И — что удивительно — его возвращали.

Переломным моментом стал инфаркт. Тридцать пять лет — возраст, когда человек обычно ещё играет с иллюзией бессмертия. Но сердце не спросило разрешения. Упал, очнулся — белые стены, кислый запах лекарств, взгляд Натальи, в котором смешались страх и привычная стойкость. Врачи говорили мягко, но суть была жёсткая: либо он выбирает алкоголь и постепенно стирает себя с лица земли, либо выбирает жизнь — с семьёй, с дочерью, но без стакана. И, как ни странно, в этот момент он сделал выбор без колебаний.

Наталья подключилась полностью. Бросала работу, ехала на гастроли с ним, следила за каждым банкетом, каждым столом, каждым предложением «пропустить». Она знала: стоит ему один раз сорваться — всё вернётся. А проверять, удержится ли он сам, она не собиралась.

Когда казалось, что жизнь наконец вошла в ровное русло, на голову Анофриева свалилось нечто странное — нежданное богатство. На телевидении запускали новую программу «Колесо истории», и его пригласили в неё как участника. Приз — трёхкомнатная квартира в центре Москвы. Сказка, которой никто не верил. Вопросы для викторины подобрали такие, что половина страны бы растерялась. Но никто не знал, что весельчак Анофриев обладал феноменальной памятью. Он отвечал легко, хохоча, словно сидел в компании друзей, а не в прямом эфире.

Якубович развёл руками: «Вы только что выиграли квартиру!»

Спонсоры едва не поседели — отдавать такие деньги никому не хотелось. Но ведущий, не терпящий обмана, заявил: или выдайте обещанное, или он из проекта выйдет. Пришлось вручить сертификат.

Анофриев поступил по-своему. Продал квартиру, построил дом в Подмосковье, устроил студию звукозаписи, разбил сад. Там пахло яблоками, цветами и водой после дождя — место, где шумная эстрада тихо отходила в сторону. И там он стал по-настоящему домашним: рыбалка, земля, растения, тихая работа.

Дочка приезжала часто, сначала одна, потом с внучками. И тут его характер проявился снова: он ворчал, что дочь даже не попыталась родить внука. Но ворчал мягко, беззлобно, с тем самым выражением человека, который и сам понимает, что это скорее игра, чем претензия.

А потом судьба подбросила подарок. В день, когда Анофриеву исполнилось восемьдесят, одна из внучек родила мальчика — его правнука. И тут случилось то, что родные потом долго обсуждали шёпотом: старик взял и переписал завещание на правнучку, ту самую молодую маму. Не на дочь, не на всех поровну — только на неё. Удивлялся: почему? А он отвечал просто — душа лежит. Его никто не разубедил.

Правнук стал для него маленьким чудом. Он тянулся к мальчику так, будто в нём оживало что-то давно забытое — то самое чувство, с которым он когда-то шёл шесть дней по деревням, чтобы найти Наталью. Когда молодые переехали к нему, жизнь засверкала новым светом. Дом наполнился шумом, беготнёй, смехом, капризами. И Анофриев, уже сильно больной, будто возвращался к себе прежнему — живому, тёплому, бесконечно семейному.

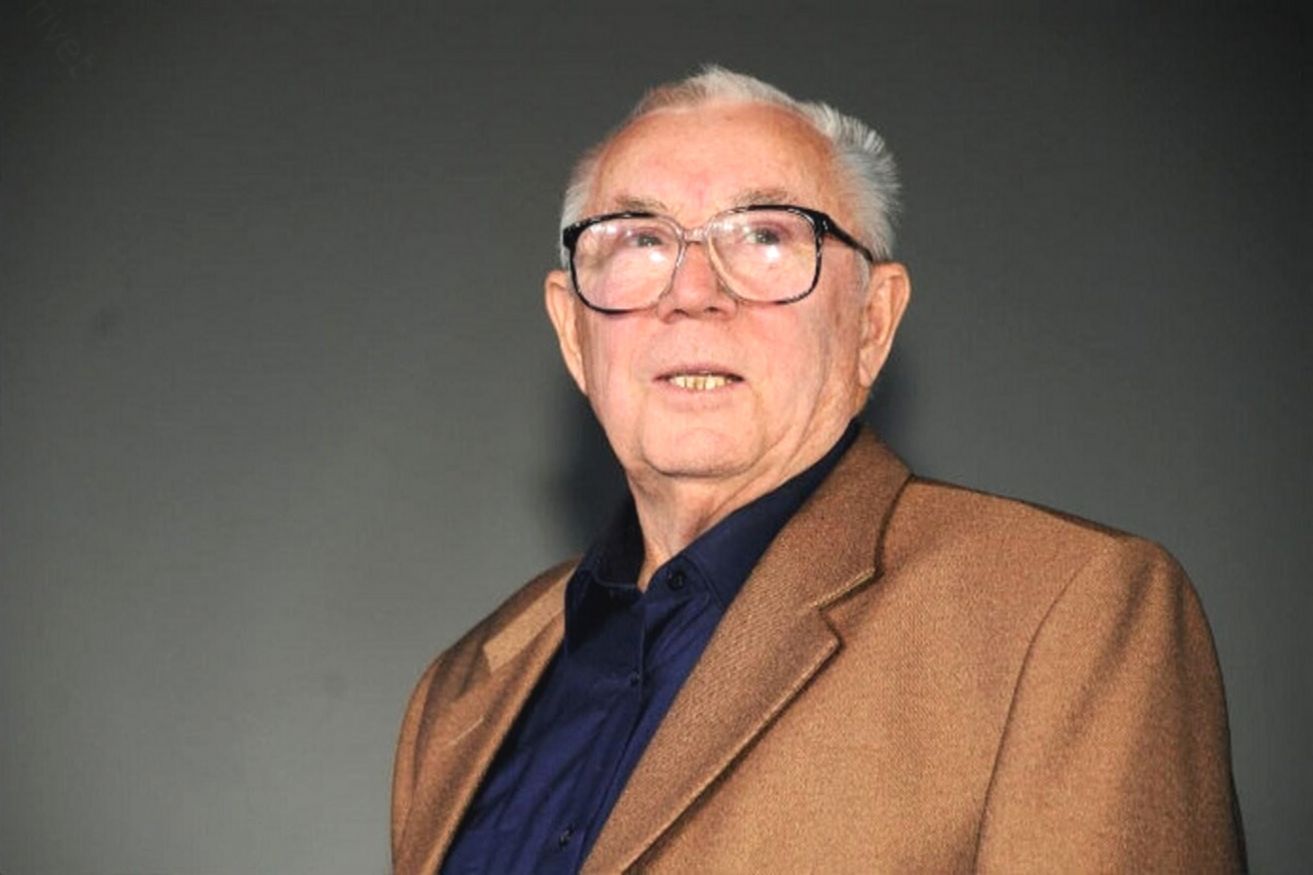

В 2018 году его не стало. Тихо, без громких репортажей, без очередей у театра. Как он и хотел — весной, когда начинается новая жизнь. Всё, что осталось — память, те самые песни, записи, несколько историй, которыми делятся друзья. И ощущение, что был человек, который умел любить по-настоящему.

Олег Анофриев так и остался человеком без позолоты на биографии. Те, кто знал его мельком, вспоминают смех, неугомонность, способность оживить даже провальный вечер. Те, кто был рядом дольше, говорят о тяжёлом характере, о резких поворотах, о падениях, которые могли бы сломать кого угодно, — но почему-то не ломали его. Он умел выбираться из ям так же естественно, как другие делают первый шаг после сна.

Его жизнь не укладывается в привычные формулы. Он не «восходил» и не «падал» — он жил. Иногда сумбурно, иногда с болью, часто на грани, но всегда — по-настоящему. И каждый раз, когда кто-то пытался записать его в списки «несерьёзных», он делал что-то такое, что оставляло этих людей без аргументов. Сбежать с гастролей, чтобы поймать рыбу для друзей.

Поменять сцену на музыку в один вечер. Послать звезду, когда та решила говорить с ним свысока. Не побояться уйти от родителей ради будущей жены. Выбросить бутылку, когда врачи сказали «ещё один раз — и всё». Переиграть телепередачу, которую готовили под «удобного» победителя. Подарить весь остаток жизни маленькому мальчику, в которого поверил сразу.

В нём жило какое-то упрямое человеческое тепло — из тех, что не показывают на афишах и не включают в официальные биографии. Передавать его можно только через истории, через маленькие штрихи, через то, что цепляет сильнее любых громких наград. Он не стал символом эпохи — но и никогда им не собирался быть.

Он просто жил так, что о нём хочется рассказывать. А это, пожалуй, куда важнее любого звания.

Как вы считаете, что делает человека по-настоящему запоминающимся — талант или то, как он проживает собственную жизнь?