Есть лица, которые с экрана будто греют воздух вокруг. Не потому что идеальны, не потому что легендарны. А потому что в кадре чувствуется живой человек — со страхами, порывами, юношеским блеском, который со временем тускнеет неизбежно. В молодости почти каждый актёр выигрышно смотрится на общем фоне: здоровый азарт, уверенность, резкий контур амбиций.

Но годы не просто проходят — они начинают говорить за человека громче любых ролей. Одних они оставляют в памяти как честную, сложную и светлую фигуру. Других — как загадку, к которой не хочется возвращаться.

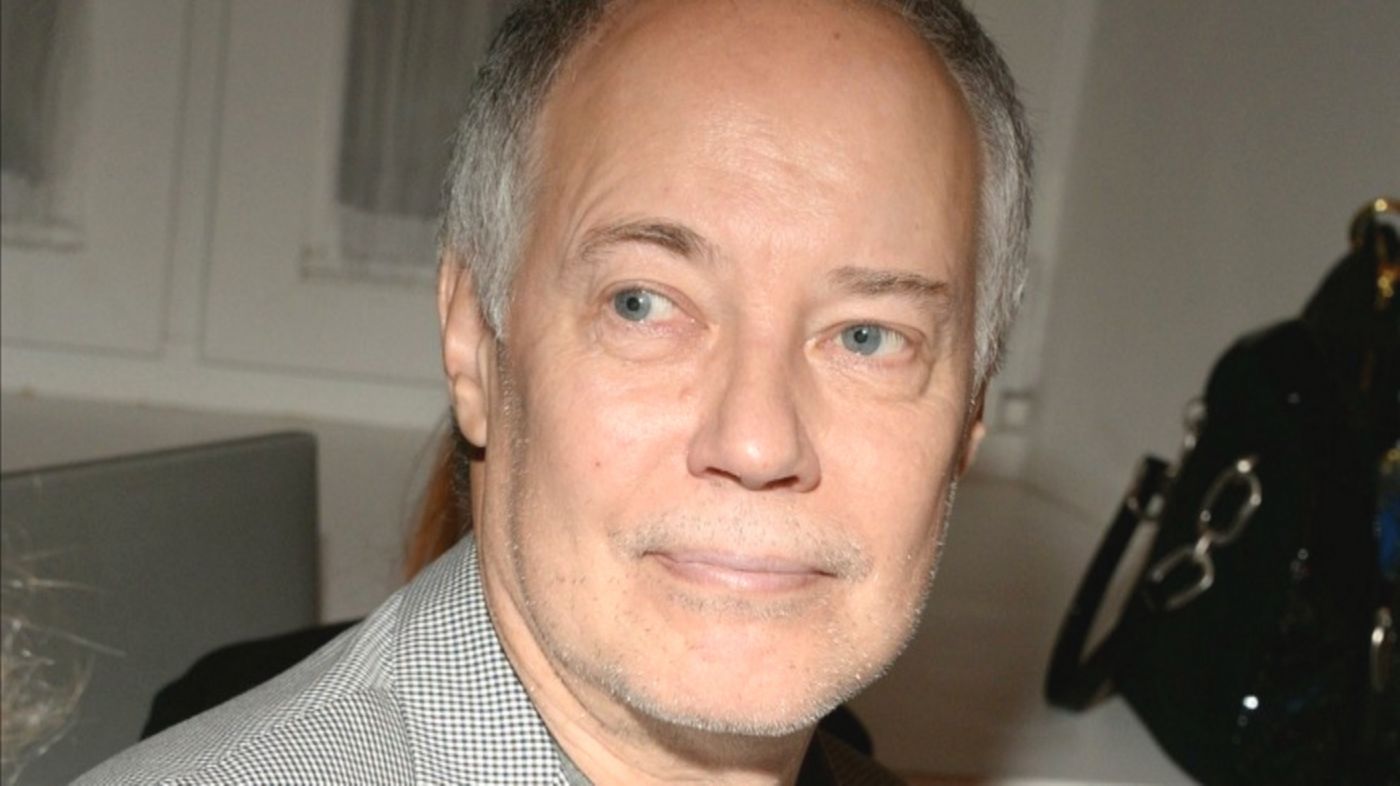

С Владимиром Конкиным всё гораздо запутаннее. Ещё в советские годы он казался образцовым молодым героем: спокойный, собранный, вежливый, словно созданный для ролей честных романтиков. Внешность благородная, голос уверенный, манеры аккуратные — типаж, который зритель мгновенно принимает.

Но чем внимательнее смотришь на биографию и поздние появление актёра в медиа, тем сильнее растёт сомнение: а тот ли человек стоял за экранной сдержанностью?

История Конкина начинается, казалось бы, с трогательной семейной драмы. Он родился поздним ребёнком — родителям было за сорок. До него в семье уже был мальчик, тяжело больной полиомиелитом: родители понимали, что его дни сочтены, и жили в страхе перед неизбежным. После смерти сына они решились вновь рискнуть — и появился Володя.

О нём заботились так, словно боялись повернуть голову слишком резко. Но беда снова настигла семью: пятилетний мальчик заболел — врачи разводили руками, готовили родителей к худшему. И только бабушка, нарушив негласный страх перед осуждением, тайком окрестила внука. С этого момента ребёнок медленно пошёл на поправку — факт, который семья вспоминала потом почти мистически.

После болезни мальчика окружили вниманием: театры, выставки, чтение вслух, бесконечные беседы. Ребёнку словно пытались показать весь мир сразу, пока он рядом, пока дышит. Но такая атмосфера создаёт особый характер: он растёт центром вселенной, к которому всё притягивается без усилий.

В школьной театральной студии Конкин впервые почувствовал восхищённые взгляды. Почувствовал — и сделал выбор. Он станет актёром, это было решено быстро и без сомнений. Саратовское театральное училище, затем Харьковский ТЮЗ, Москва, театр Моссовета — путь, по которому он шёл уверенно, будто его давно ждали.

Но настоящий взлёт случился, как это бывает в судьбе немногих, внезапно. Первая же крупная роль — Павка Корчагин в экранизации «Как закалялась сталь» — принесла популярность такой силы, что не каждый авторитетный артист переживает её спокойно. А затем в судьбу Конкина вошла роль, которая на долгие годы станет его второй кожей — Шарапов из «Места встречи изменить нельзя».

Образ был создан идеально: честный, прямой, молодой, сдержанный и мягкий одновременно. Эдакий собранный светлый человек среди криминального дымного мира картины. Зрители его полюбили мгновенно — именно так, как любят героев, которых хочется видеть на улице, в соседней квартире, в собственном доме.

Но любая слава — это не просто аплодисменты. Это оркестр, который редко умеет играть тихо. И человек внутри этого шума меняется, даже если пытается удержаться. Конкин стал получать мешки писем, его снимки в «Союзпечати» сметали с прилавков, его звали на передачи, цитировали, приглашали… Недаром говорят, что главное испытание для актёра — не провал, а успех.

Параллельно дома шла жизнь совсем другого измерения. Его жена Алла тащила на себе быт и детей — сначала близнецов, а потом и маленькую Соню. В семье работал один человек — она. Он приходил домой, приносил деньги и контролировал порядок, который обеспечивала она же.

Радость от встреч была у детей, но не у взрослого. С годами всё это перерастало в раздражение: вспышки, крики, унижения, грубость. По воспоминаниям близких, порой — и рукоприкладство.

Алла молчала. Вероятно, верила, что любовь всё выдержит. Вероятно, боялась рухнуть под грузом одиночества — ведь рядом был известный муж, человек, которого любила вся страна, а в собственной квартире его нужно было постоянно умиротворять.

Когда в 2009 году Конкину делали серьёзную операцию на сердце, Алла была рядом без единой паузы. Дежурила у кровати, разговаривала с врачами, собирала силы семьи в единый узел. Он выжил. Она — нет. Спустя год болезнь пришла уже за ней. Ушла быстро, тихо, почти незамеченной для тех, кто столько лет видел рядом с известным актёром просто «жену».

И вдруг страна увидела осиротевшего вдовца — растроганного, сломленного, с блестящими от слёз глазами, бегущего по студиям ток-шоу. От передачи к передаче звучали слова о великой любви, верности, о том, как он тоскует по женщине всей своей жизни.

Звучали красиво, громко, местами театрально — настолько, что у многих возникал вопрос: зачем актёру переживать личное горе на камеру? И почему те, кто знал семью ближе, говорили иначе?

Вскоре в медийном пространстве заговорил Ярослав, сын Конкина. Его появление на «Пусть говорят» стало резким ударом по образу идеального мужа и отца. Никаких робких намёков — прямые, тяжёлые истории.

Сын говорил, что в доме царила не любовь, а страх; что ударить могло быть проще, чем поговорить; что верность, о которой говорил отец, существовала в основном в интервью.

И главное — он рассказал историю, которая будто вышла из плохого триллера: отец, стоя у окна, стреляет из травматического пистолета в собственного сына девять раз. Не в темноте, не по силуэту — в упор.

Официальное объяснение Конкина звучало как попытка оправдать невероятное: принял за вора. Но девять выстрелов? Ни одного крика? Ни одного узнавания? Даже сухие формулировки полицейских протоколов выглядели убедительнее, чем эта версия. А у тех, кто слышал о давней склонности актёра к алкоголю, выводов оставалось немного.

После этой истории многие ожидали хотя бы публичного извинения, попытки понять сына, примириться. Но вместо этого последовал холодный манёвр: если уж кто и должен просить прощения — то сын. Логика, от которой у любого родителя встанут дыбом волосы. Логика человека, не способного признать собственную тень, зато легко переносящего вину на того, кто младше и слабее.

Однако Конкин продолжал оставаться в медиапространстве востребованной фигурой. Возможно, потому что в кино его звали всё реже, а публике всегда нужен герой — пусть даже герой скандалов. Роли сменились интервью, съёмочным павильонам на смену пришли зоны ожидания ТВ-шоу, съёмочные смены заменили эфиры, где нужно быть ярким любой ценой.

А цена, как всегда, росла.

Громкий трагический эпизод произошёл спустя годы — смерть дочери Сони. Тридцатидвухлетняя женщина утонула в бассейне фитнес-клуба. Эксперты обнаружили алкоголь — лёгкую степень опьянения, не катастрофическую, но достаточную, чтобы потерять контроль в воде.

Трагедия. Для любого отца — дыра в груди. Но опять же — личная боль стала публичным материалом.

Конкин пошёл на центральные каналы, на самые шумные форматы, снова говорил громко, эмоционально, обвинял всех вокруг: клуб, сотрудников, судьбу. И звучал так, будто пытается не только добиться расследования, но и вернуть себе статус человека, которого нужно слушать.

Результат был ощутимый: руководство клуба сняли, дело раскрутили в прессе, а затем актёр заявил, что готов пойти навстречу возрастной владелице заведения — за 11 миллионов компенсации.

Многих эта деталь поразила. Трагедия — и в ту же секунду расчёт суммы. Готовность «договориться». Настойчивое повторение слов «любимая дочь», хотя от близких звучали совсем другие истории об отношении в семье.

Контраст между громкими заявлениями и тем, что рассказывал Ярослав, становился всё сильнее. Отец, который при жизни порой не слышал детей, вдруг делал ставку на роль всенародно скорбящего родителя — и делал это настолько настойчиво, что казалось: боль стала сценическим ресурсом.

Но были и другие штрихи, добавляющие к портрету неловкое ощущение.

Каждое новое интервью — попытка уколоть коллег. Каждый разговор о фильме «Место встречи изменить нельзя» — обязательная шпилька в адрес Высоцкого. То играл хуже, то вел себя на площадке неправильно, то вообще «специалист по подворотне».

О талантливом Александре Бортнике, сыгравшем Промокашку, Конкин тоже говорил снисходительно, будто доказывая — сыграл бы лучше любого.

Странное поведение для человека, чья творческая биография строится всего на трёх больших ролях.

В публичных разговорах Конкин всё чаще переходил из роли ветерана экрана в роль человека, который пришёл за аплодисментами любой ценой. Последние годы превратили его выступления в странную смесь самовосхищения и демонстративной утончённости. На программе Юлии Меньшовой он словно разыгрывал спектакль про самого себя: становился на колено, целовал руку ведущей, рассуждал о собственной «породе», особости, культурном превосходстве.

Фразы звучали словно из прошлого века, но не в благородном, а в гротескном смысле. «Я — штучное производство», «я знаю больше многих культурных деятелей», «я утончённый человек».

Всё это могло бы пройти незамеченным, если бы не известные эпизоды с пьяными выходками — например, тот самый скандальный ролик из поезда, где артист кричал мат на пассажиров, пытаясь возвыситься над всеми вокруг. Контраст между этим поведением и образованными монологами на интервью был настолько резким, что казался уже не психологической сложностью, а простой нестыковкой.

И ещё оставались эти характерные суффиксы в речи — липкие, приторные, будто специально разыгранные: «миленькая», «пальчики», «торопыженька». Стоило ему появиться в студии, и атмосфера менялась: зрители не знали, смеяться или смущённо отводить глаза. Это был тот случай, когда человек становится персонажем сам для себя, теряя грань между сценой и жизнью.

При этом Конкин продолжал говорить о своей исключительности, рассуждать с превосходством о коллегах, о проектах, в которых участвовал, словно держал в руках невидимую корону. Но чем громче звучали эти заявления, тем тише становились реальные достижения. Кино не приглашало. Театр не звал. Оставались шоу, где трагедии становятся сюжетами, а личные драмы — поводом выйти в эфир.

Есть артисты, которые стареют достойно: перестают бороться за внимание и начинают работать глубже, тоньше, честнее. А есть те, кто не отпускает собственное прошлое, держится за него, как за роль, которую никто больше не предлагает сыграть. И тогда человек, ещё недавно яркий и обаятельный, превращается в музей своего же успеха — с потрескавшимся фасадом и экспозицией, которую всё труднее обновлять.

В истории Владимира Конкина есть всё: ранняя любовь зрителя, сильные роли, громкий старт, тяжёлые семейные конфликты, трагедии, скандалы, публичные метаморфозы. Но нет главного — честного диалога с самим собой. Именно поэтому сегодня его образ вызывает не воспоминание о Шарапове и Павке Корчагине, а растерянность. Сложно смотреть на человека, который будто сбился с курса и продолжает уверять всех вокруг, что управляет ветром.

Чем больше узнаёшь об этом актёре, тем сильнее ощущение: за экранным благородством всё время скрывался человек, которому было тесно даже в собственной тени. Падать перед камерой, подчеркивать собственную уникальность, спорить с ушедшими коллегами, выносить семейные войны в прямой эфир — словно попытка доказать миру нечто, что невозможно доказать словами.

Конкин мог остаться в памяти другим — мягким, сильным, настоящим. Но путь, который он выбрал сам, отбросил этот образ далеко. И сегодня он вызывает не осуждение и не восхищение — а усталое непонимание. Оно возникает там, где человек превращает свою биографию в нескончаемое шоу, забыв, что искренность всегда звучит громче крика.

Что вы думаете: когда артист перестаёт быть героем и становится собственным антирекламным роликом — в какой момент происходит эта точка невозврата?