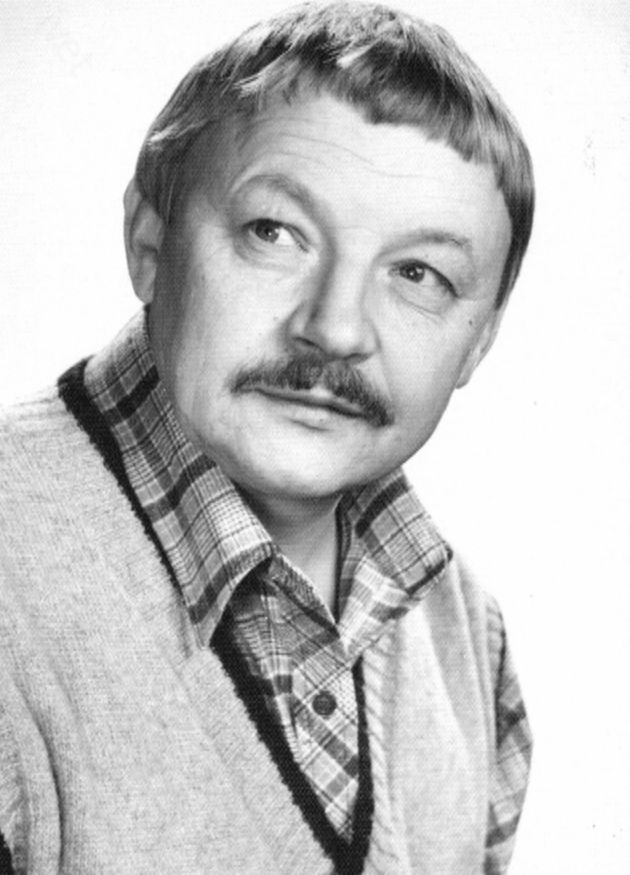

Стоит лишь произнести имя Михаила Кононова — и в воздухе всплывает тот самый улыбчивый учитель из «Большой перемены», мягкий, ранимый, почти мультяшный. Его вспоминают с теплотой, как доброго соседа из детства, который всегда готов помочь, но вечно теряется, когда надо сказать что-то строгое. Забавно наблюдать, как этот образ прижился так плотно, будто актёр ничего больше в жизни и не играл. Впрочем, люди охотно верят в удобные легенды: так проще, чем сталкиваться с человеком настоящим.

О настоящем Кононове я узнал не с экранов — там он вызывал только симпатию, — а из тех кусков правды, которые годами скапливаются в разговорах коллег, случайных свидетелях и потертых мемуарах. В этих историях мелькает совсем другой человек: дерзкий, резкий, обидчивый, непредсказуемый. Но в них же виден и парадокс — за его вспышками постоянно дрожал кто-то маленький, мальчишка, который слишком рано понял, что слабость карают.

У Кононова было странное детство — без сантиментов, без лишних слов, но с жестокими уроками, на фоне которых любая поздняя слава кажется почти случайной. Он родился у матери, которая решила, что сорок не повод ставить точку на мечтах о ребёнке; и едва он научился держаться на ногах, мир рухнул в войну.

Мать повезла его в Тулу — спасти, укрыть, оставить у сестры, а сама поспешила обратно в Москву. Но именно Тула оказалась под ударом первой. И этот бытовой сюжет — мать, бегущая сквозь фронт за оставленным малышом, — куда страшнее киношной драмы. Просто потому, что это было не придумано.

В семье рассказывали: маленький Миша был крикливым, громким, живым — таким, каким потом и стал в кадре. Но однажды, когда в дом вошли немцы, он мгновенно притих. Будто почувствовал. Будто родился со встроенным инстинктом выживания.

Возможно, поэтому остался жив — те, кто плакал, не дожили до утра. Это знание потом никуда не делось. Оно сидело в нём всю жизнь — как память тела, не нуждающаяся в словах.

Мать, Мария Владимировна, вернувшись за сыном, больше никогда не позволяла себе слабости. Суровая, закрытая, упрямая — деревенская школа чувств. Она трудом вытягивала их из нищеты послевоенного времени, переехала в город, вышла замуж за Ивана Михайловича, описки ради получившего фамилию «Кононов». И всё это делала с тем же выражением лица, будто на любые эмоции она давно поставила табу.

Для Миши такая суровость стала единственной формой любви, которую он знал. Он тянулся к теплу, но каждый раз натыкался на стену. И в итоге научился прятать всё лишнее — нежность, стыд, привязанность.

Прятать так же молниеносно, как в детстве прятал свой крик от германских сапог. Может, поэтому его экранная мягкость стала такой убедительной — он слишком хорошо понимал, что значит — быть мягким только внутри.

Школа не стала для Кононова спасением. Учился он тяжело, без интереса, все время норовил улизнуть в собственные фантазии. Учителя видели в нём трудного мальчишку, который вроде бы хочет понравиться, но вечно всё делает наоборот.

А дома разыгрывалась другая пьеса: он был тише воды, покладистый, мягкий до невозможности. Перед матерью — почти виноватый. Тот самый внутренний перекос, который потом сделает его актёрскую природу такой хрупкой и взрывной.

Выбор профессии стал единственным бунтом в его юности. Актёр? На сцене? Для деревенской женщины, узнавшей жизнь на ощупь, это звучало как несерьёзность, почти позор. Но Кононов оказался упрямее, чем ожидали. Поступил в «Щепку» и вдруг стал другим: собранным, прилежным, блестящим в том смысле, в каком сверкают таланты, наконец оказавшиеся в своей стихии.

Учителя видели: это типаж редкий — живой, яркий, острый, как огонёк, который всегда на грани того, чтобы вспыхнуть или погаснуть.

После училища его сразу приняли в Малый театр — случай, когда система каким-то чудом угадывала правильных людей. И казалось бы: вот оно, начало большого пути. Но сцена стала для него одновременно спасением и ловушкой: если в роли он мог быть кем угодно, то вне её становился человеком, с которым тяжело выдержать даже полчаса.

Партнёры жаловались: Кононов раздражителен, непредсказуем, язвителен. Мог сорваться в грубость за секунду. Не выбирал ни тон, ни адресата. Женщина в возрасте, режиссёр, начинающий артист — ему было без разницы. Он будто испытывал людей на прочность. Или испытывал самого себя — до какого уровня нервного напряжения можно дойти, чтобы потом выдать на сцене что-то по-настоящему живое.

Слухи множились: кто-то считал его гением с причудами, кто-то — ершистым мизантропом, кто-то — просто человеком, которому слишком много позволено. Руководство театра, к слову, смотрело на него благосклонно. Он не был самоубийцей: начальству Кононов хамить не рисковал, зато ловко озвучивал вслух то, что другие думали шёпотом. Такая прямота, перемешанная с артистическим обаянием, обеспечивала ему центральные роли. Что, конечно, бесило труппу.

Но у любого напряжения есть побочный эффект — оно ломает. Чтобы приглушить тревогу, Кононов стал пить. Не элегантно, не «для расслабления», а с той скоростью, с какой люди ищут кнопку «выключить». Фляжка перекочевала в карман костюма, а запои — в рабочий график. В пьяном виде он был почти невыносим, и от его острых углов страдали все вокруг. Но отказываться от привычки он не собирался — она стала частью его механизма.

И вот в этой смеси яркого таланта, нервного характера, острых конфликтов и алкоголя случилось то, что могло бы удержать его в целом — в жизни появилась любовь. Вернее, несколько попыток любви подряд, пока не возникла та самая, что перевернёт всё.

В «Щепке» у него была своя компания — Павлов, Даль, несколько девушек, которые быстро сменяли статус с подруг на «что-то большее». Но настоящего дома в этом бурлящем круговороте не было. Всё разбивалось о холодную стену, стоявшую у него за спиной — мать. Она не принимала друзей, презирала профессию, считала театральную жизнь разнузданностью и твердой рукой напоминала сыну: всё это временно, а семья — это она, и только она.

Так он и жил: на сцене — талант, среди друзей — душа компании, дома — мальчик, вернувшийся после ночных гуляний на цыпочках, чтобы не разбудить собственную совесть.

Серьёзные отношения впервые возникли у него с Инной Чуриковой. Они снимались вместе, и атмосфера экспедиции, редкое совпадение темпераментов, общие шутки — всё это складывалось в естественную симпатию. Но Инна выбрала Глеба Панфилова. История могла стать драмой, но проскочила почти без следа. Наверное, потому, что в этот момент появилась Наталья.

Ему всегда нравились яркие женщины, но Наталья выделялась без усилий. Девятнадцатилетняя редактор радио, спортивная, заметная, с такой лёгкостью движений, что прохожие оборачивались. Он увидел её на улице — и что-то в нём щёлкнуло. Не та внезапная страсть, которую приписывают кинозвёздам, а скорее осознание: вот человек, рядом с которым можно выключить шум.

Он ухаживал напористо, по-мальчишески упрямо. Она — смеялась, слушала, привыкала. Его профессия, харизма, популярность, умение говорить комплименты — всё складывалось в образ мужчины, которому хочется довериться. И она доверилась.

Но в этой красивой истории была деталь, которую приходилось учитывать: Михаил пил. Не «мог выпить», а именно пил. И даже капля могла превратить его в человека, с которым неловко за одним столом. На знакомство с её родителями он явился уже подшофе: язык заплетался, шутки были ниже плинтуса, взгляд — нагловатый. Наталья едва не провалилась сквозь землю. Но почему-то не отвернулась.

Когда дело дошло до свадьбы, казалось, что худшее позади. Но впереди ждало главное испытание — встреча невесты с матерью жениха. Мария Владимировна, увидев девушку, просто взорвалась. Громкие слова, резкие оскорбления, категоричное «уведи это обратно». Наталья стояла молча, не понимая, как реагировать. Михаил — тоже молчал, потому что знал: отступишь — потеряешь. Придержишь сторону жены — потеряешь мать.

Он выбрал жену. Но победой это не стало. Свадьба, совпавшая с его днём рождения, превратилась в истерический скандал. А жить молодым было негде — кроме квартиры Марии Владимировны.

Так в одном жилище поселились любовь, ревность, усталость и женщина, которая не собиралась ни с кем делить своего сына. Наталья старалась: помогала, слушалась, убирала, угождала. Но всё упиралось в непробиваемую стену. Для свекрови она оставалась врагом по определению.

И всё же именно в этот период Михаил стал мягче. Наталья умела его успокаивать, сглаживать резкость, напоминать, что можно жить без вечного напряжения. Он будто расцветал рядом с ней, становился тем, кем зрители потом полюбили его на экране: добрым, тёплым, почти домашним.

Пожалуй, это и стало опасностью.

Мать видела, как сын меняется. Как становится мягче, спокойнее, как реже обращается к ней за советом, как всё чаще возвращается домой с тем особенным выражением лица, которое бывает у людей, наконец нашедших себе опору. Для Марии Владимировны это было не облегчением, а тревогой. Она привыкла быть центром его мира. Теперь же её собственная роль растворялась — тихо, незаметно, как снег на подоконнике.

В доме повисла напряжённая тишина. Мать перестала разговаривать с сыном и невесткой — демонстративно, почти театрально. Год бойкота. Год, в котором каждый шаг по коридору звучал громче, чем слова. Наталья пыталась сглаживать углы, но не знала, как подступиться к человеку, который изначально отказался видеть в ней кого-то, кроме угрозы.

К тридцатилетнему дню рождения Михаил решил положить конец этому молчанию. Наталья накрыла стол: простые блюда, скатерть из тех, что берегут «для гостей», что-то вроде крошечного семейного примирения. Михаил постучал в дверь матери — один раз, второй. Когда дверь открыли, она лежала на полу. Её рука сжимала баночку отравы для тараканов.

Спасти не удалось.

Кононов носил в себе любовь к матери с особой, болезненной преданностью. Она была суровой, резкой, несправедливой — но была его вселенной. И в тот момент мир у него под ногами рухнул так, что никаких слов не хватало, чтобы описать ущерб. Он не просто скорбел — он считал, что его предали. Оставили без объяснений, без прощания, без права спросить: «Почему?»

После похорон он изменился так резко, что знакомые едва узнавали его. Замкнулся. Снова стал нервным, колючим, непредсказуемым. Будто вся прежняя мягкость, подаренная Натальей, была ошибкой, которую он больше не собирался повторять.

Отношения в семье перекосило так же, как его собственный внутренний компас. Наталья оказалась рядом с человеком, который любил её — но отныне требовал полного самоотречения. «Ты — моя семья», говорил он. Но в этих словах было не тепло, а приказ. Она ушла с работы, перестала фотографироваться, старалась соответствовать образу идеальной жены, который он выстраивал по кирпичику, не спрашивая её мнения.

Она хотела ребёнка. Он — категорически нет. «Ребёнок отнимет у тебя меня», — не говорил, но чувствовалось в каждом жесте. Его страх потерять близкого человека перемешивался с темным наследием его детства: только один человек может быть центром мира. Он. Или она. Но не кто-то третий.

Когда он ушёл из театра — очередной эмоциональный протест против мира — Наталья не покинула его. Она сидела рядом, поддерживала, помогала забыть обиды. Только вот годы шли, и в этой поддержке становилось всё меньше равноправия. Наталья перестала быть моделью, перестала быть девушкой, которую на улице провожают взглядами. Это был обычный, понятный процесс взросления. Но Кононов воспринимал изменения болезненно — будто терял не женщину, а собственное отражение.

И однажды, на пике этого внутреннего разлома, он встретил новую девушку — Маргариту. Он — 54. Она — 18. Разница возраста стала не барьером, а спичкой, поднесённой к давно подсохшему дереву.

Страсть в таком возрасте — как вспышка, от которой не ждёшь ничего, кроме ожога. Маргарита появилась внезапно: юная, шумная, без тени той покорности, к которой привык Кононов. Для него она была не просто девушкой — она выглядела как возвращение утраченной молодости. Точнее, как возможность заново доказать себе, что жизнь его ещё не списала.

Он водил её по знакомым, как редкую диковинку: «племянница», «дочь знакомых», «родственница». Смешная игра в маски, за которыми отчаянно пряталось одно — боязнь услышать правду вслух. Но люди всё видели. И понимали: возвращение к юности — попытка убежать от старения, которое он не хотел признавать.

Наталья, всегда сдержанная, не выдержала. Невозможно выдержать, когда в твой дом, в твою жизнь, в твою память вселяют чужого человека — причём так, будто ты сама стала лишней вещью. Кононов почти не сопротивлялся её слезам, не объяснялся, не просил остаться. В нём включился тот же механизм, что когда-то помог маленькому Мише выжить в страхе перед войной: отключить эмоции. Просто выключить — и идти дальше.

Рита же оказалась далеко не ангелом самопожертвования. Она любила веселье, свободу, свою молодость — и не собиралась превращаться в тень великого актёра. Когда Кононов попытался загнать её в рамки, в которых жила Наталья, Маргарита отреагировала быстро и бесцеремонно. Обвинила в ревности, в давлении, в контроле. И ушла к другому. Прямо в ту же квартиру, где он прописал её по собственной наивности.

Это было не просто предательство — это было унижение. И, как ни странно, именно оно стало тем, что вернуло Наталью в его жизнь. Она пришла не ради реванша. Она пришла ради того человека, с которым прожила столько лет, который был слабее, чем хотел казаться, который рушился на глазах. Она простила. Или, может быть, решила, что любовь — это не только тепло, но и обязанность.

После этого Кононов словно угас. Продолжал сниматься, работал, появлялся в проектах. Но внутренний стержень, та самая смесь ярости, амбиций и болезненной гордости, которая когда-то делала его неудобным и живым, пошатнулась. Он стал говорить о смерти так спокойно, будто она была не угрозой, а обещанием встречи: «Увижу маму. Спрошу — почему ушла, не попрощавшись».

Последние годы его жизни были полны странной тишины. Ни громких скандалов, ни вспышек таланта, ни новых взлётов. Он будто уходил постепенно — и самому себе, и своим близким, и зрителям. И ушёл тихо, почти буднично, в 2007 году.

А память о нём осталась двойственной. На экране — мягкий, трогательный, вечно смущённый учитель, которого хочется обнять. В жизни — человек трудный, разорванный между любовью и страхом, способный на нежность и на жестокость в одном и том же жесте.

Но, возможно, именно эта двойственность и делает его не просто актёром прошлого, а фигурой, о которой все ещё говорят. Не идеальным, не добрым святым, не «милым учителем», а живым.

Он прожил жизнь, в которой нежность всегда боролась со страхом, а талант — с собственным характером. Ушёл тихо, но оставил после себя редкое ощущение правды: человек может быть любимым на экране и невыносимым в быту — и всё равно оставаться настоящим.

Что вы думаете о таких противоречивых героях?