Есть актёры, которые выходят на сцену так, будто случайно зашли в чужую историю, — и все взгляды мгновенно прилипают к ним. Не потому что громко, не потому что эффектно. А потому что иначе уже не получается: пространство словно перестраивается под их дыхание. Евгений Евстигнеев был именно таким. Его называли «королём эпизода», но это звучит почти как недоразумение. Никаких эпизодов у него не существовало: любой появляющийся в кадре персонаж превращался в центр тяжести сцены, как будто автор текста в последний момент передумал и переписал расстановку акцентов.

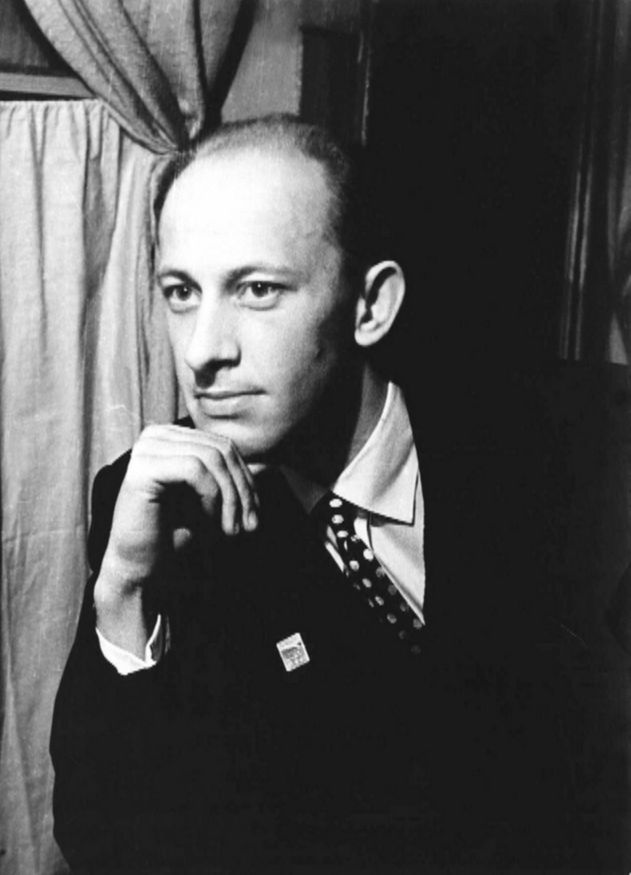

О нём говорили — хитрый, гибкий, колючий, умный. Один из тех редких актёров, чья харизма не объясняется ни внешними данными, ни демоническим обаянием, ни громким ролями. Она будто собиралась из внутреннего напряжения, из того странного света в глазах, от которого партнёр на сцене одновременно теплел и нервничал.

Но прежде чем появиться в титрах киноклассики, этот человек с удивительным чувством юмора и почти монашеской требовательностью к профессии рос в обычной рабочей семье. Никаких намёков на сцену, театральные корни или великие династии. Городок, завод, маленькая комната, станок, тёплый запах масла и металла — такой была его юность.

Родился он в 1926 году, в простой семье: отец — металлург, мать — фрезеровщица. Молодая женщина рано овдовела, и её шестилетний сын внезапно оказался единственным мужчиной в доме. Возможно, именно тогда в нём и выросла эта странная смесь ответственности и внутренней отстранённости, которая позже станет главным нервом его актёрской манеры.

Жил как многие. Работал как все. А мечтал — тихо, как будто сам стеснялся своих желаний. Музыка была первым окном, которое он себе открыл: гитара, пианино, ударные — в его руках всё звучало легко, будто само собой. Но путь в актёры казался чем-то из другой жизни. Он не думал о сцене всерьёз, не примерял на себя будущие роли. После семилетки устроился слесарем на завод. И если бы не заводская самодеятельность, то кто знает — может, великий Преображенский так и остался бы хорошим ударником в самодеятельном оркестре.

Там, в Доме культуры, он впервые ощутил вкус сцены. Вкус, который потом будет преследовать всю его жизнь. Но в тот момент между ним и театром стояла одна-единственная, но очень упрямая женщина — его мать. Она прекрасно понимала: актёры — люди ненадёжные, деньги — редкие, а сын — единственный. И если он уйдёт в «какие-то там театры», кто будет приносить в дом зарплату?

Она пошла к начальству и попросила не выдавать сыну документы ни под каким предлогом. И документы ему действительно не отдали.

Евгений переждал неделю. Работал. Слушал гул станков. Потом бежал репетировать, стучал палочками по барабанам, играл роль за ролью. И вскоре понял: если талант пытаются спрятать, он всё равно пролезет наружу, как вода под дверью.

Господин Случай решил вмешаться в нужный момент. На одной из постановок в Доме культуры его заметил директор театрального училища Виталий Лебский — и просто позвал на прослушивание. Без экзаменов, без сложных монологов: «Прочитай стих». И всё стало ясно: парень поступил мгновенно, как будто его там уже давно ждали.

Но Удача — дама капризная. После окончания училища Евстигнееву отказали все театры. Причина была почти оскорбительно бытовой: выглядел он старше своих лет, и режиссёры не понимали, в какое амплуа его вписать.

Он собрал чемодан и уехал во Владимир — туда, где никто не спрашивал, сколько ему на вид. Театр Луначарского принял его без колебаний. И там наконец случилось то, что должно было случиться: зритель полюбил его. Настояще, искренне. Он умел превращать скучных героев в живых, смешных, ярких. Самые нудные реплики в его исполнении звучали так, будто между ними скрыто второе дно. На него ходили специально — редкая роскошь для молодого актёра.

Но талант всегда ищет новые стены, чтобы их пробивать. Евгений понимал: пора в Москву. Амбиции росли вместе с уверенностью. Оставалось уговорить руководство театра отпустить его. И вот с этим возникли проблемы: терять такого актёра никто не хотел.

Тогда он сделал ход, которым мог бы гордиться любой автор детективов: соврал. Сказал, что едет навестить родных — и поехал поступать в Школу-студию МХАТ. Поступил блестяще. Его сразу определили на третий курс — вместе с Басилашвили, Волчек, Дорониной. Курс, о котором позже будут вспоминать как о россыпи талантов.

Так родилась компания молодых, голодных до творчества актёров, которая вскоре превратилась в легендарный «Современник».

И именно там началась самая драматичная глава его личной жизни.

В потоке студентов, заполняющих коридоры МХАТовской школы-студии, он выглядел странной птицей: долговязый, одетый скромно, со словами, которые будто вынесены из другой эпохи и другой географии. Ранняя лысина пробивалась упрямо, как трава сквозь бетон, а простоватые фразы — вроде «белёный суп» или «духовое мыло» — надолго становились предметом шуток. В этом шумном, амбициозном курсе, где каждая девушка умела эффектно входить в аудиторию, Евстигнеев казался человеком, случайно забредшим на репетицию элитного спектакля.

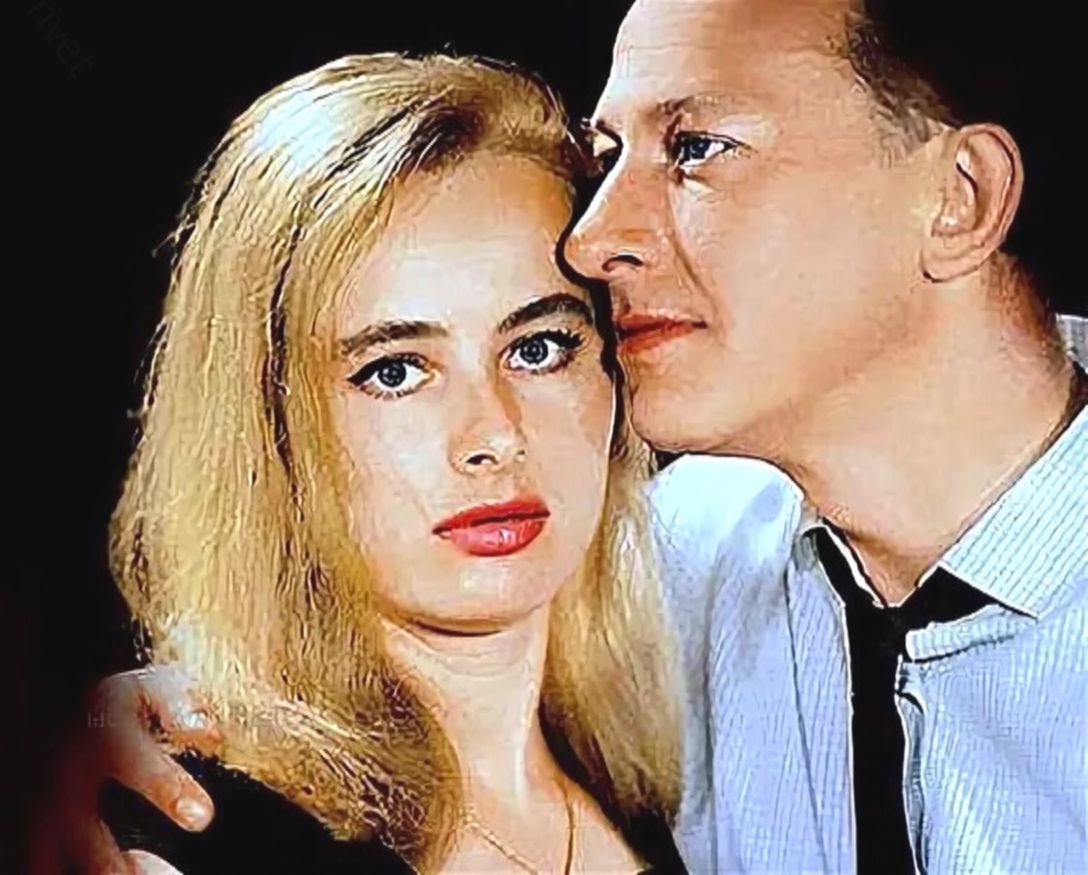

Но сцена была его настоящим костюмом. Стоило ему выйти в прожектор, как все эти внешние неуклюжести исчезали. Пластика становилась точной, голос — глубже, чем можно было представить, а взгляд — острым и внимательным. Он будто превращался в другого человека, и именно это превращение зацепило Галину Волчек. Та самая столичная красавица, которую он поначалу смущал своим провинциальным словарём, вдруг не смогла отвести взгляд от его игры.

С этого момента их история стала двигаться по собственной траектории. Волчек не была девушкой, которую легко удивить. Но в Евстигнееве она увидела то, что не увидели остальные: редкий сплав внутренней силы и самоиронии, живой ум, умение держаться на сцене так, будто там нет никого, кроме него. И хотя подруги закатывали глаза — «Ты точно уверена?» — их сомнения не имели значения.

Встреча с её родителями превратилась в холодный душ. В доме, где умели ценить правильные манеры и перспективные связи, появление провинциального актёра выглядело почти вызовом. Но Волчек не допускала споров. Она сообщила спокойно: будет свадьба, и всё.

Свадьба состоялась в 1961 году. Потом родился сын Денис.

Молодая семья жила как на одном дыхании — с вечными обсуждениями ролей, вечными репетициями, с тем особым ощущением, когда партнёр по браку одновременно партнёр по сцене. Они росли вместе в профессии, вместе строили «Современник», вместе мечтали. И казалось, что этот творческий союз не может разрушиться, потому что слишком много в нём общего.

Но кино — ревнивая штука. Оно не любит разделять человека с семьёй. Съёмки затянули Евстигнеева в свой бешеный ритм: самолёты, павильоны, ночные репетиции. И постепенно в воздухе дома появилось то лёгкое, едва ощутимое напряжение, которое всегда предшествует буре. Полусказанные фразы, недосказанные вопросы, взгляды, которые Волчек улавливала со стороны — всё это собиралось в один комок. Пока однажды она не задала мужу прямой вопрос.

Он не стал юлить. И в ту же минуту их история, такая яркая и стремительная, оборвалась. Волчек не устраивала сцен, не ломала вещи, не вцеплялась ему в грудь со словами упрёка. Просто собрала его одежду и поставила чемодан у двери.

Так закончился один из самых красивых актёрских союзов эпохи.

Но для Евстигнеева это не стало трагедией, парализующей работу. Наоборот — словно вышибло пробку. Роли посыпались одна за другой. «Берегись автомобиля», «Золотой телёнок», «Гиперболоид инженера Гарина», «Добро пожаловать…», «Старики-разбойники». Он входил в каждый фильм так, будто давно жил внутри сценария, и выходил из него, оставляя после себя персонажа, который невозможно забыть.

И всё это сопровождалось особой дружбой — с теми, кто составлял золотой состав российского кино. Табаков, Ефремов, Никулин — рядом с ними Евстигнеев превращался в неиссякаемый источник розыгрышей. Табаков как-то намазал руку вазелином перед сценой, рассчитывая вывести партнёра из равновесия. Евстигнеев пожал руку, моргнул — и теми же пальцами бережно провёл Табакову по щеке. Табаков застыл, а зрители, ничего не подозревающие, увидели только, что сцена вдруг стала чуть смешнее, чем предполагалось.

Ефремов однажды ошибся в реплике, сказав со сцены: «Я в ответе за всё и за свет». Евстигнеев не дал фразе утонуть: «Тогда уж и за газ, Ваше Величество». Зрители решили, что так и задумано.

Но блестящий розыгрыш принадлежал Никулину, который отлично знал слабое место Евстигнеева — нелюбовь читать сценарии полностью. Он сообщил коллеге: «Завтра прыгаем с парашютом». Евстигнеев побледнел, побежал к Рязанову просить дублёра, а Рязанов долго уговаривал, что никакого парашюта в фильме нет. «Ты же коров не доил, — возмущался он, — дублёра теперь и на это звать будем?»

И посреди всего этого весёлого хаоса — лёгкого, дружеского, творческого — его личная жизнь снова поменяла направление.

После развода жизнь будто распахнула перед ним новый, очень светлый и одновременно очень опасный коридор. Он шёл по нему с тем особым азартом, который появляется у человека, внезапно оставшегося в одиночестве: всё можно, ничего не запрещено, никто не ждёт отчётов. И в это время рядом появилась Лилия Журкина — актриса, влюбившаяся в него после спектакля «Голый король».

В отличие от Волчек, Лилия была женщиной другого темперамента: мягкая внешне, требовательная в жизни, с хрупкостью, которая легко превращалась в оружие. Евстигнеев, привыкший быть человеком самоироничным и независимым, неожиданно стал играть другую роль — роль мужчины, который старается угодить. Она принимала ухаживания как должное, он таскал сумки, решал домашние дела, готовил, ездил по магазинам.

Если в браке с Волчек он был центром семейной орбиты, то рядом с Лилией оказался её спутником.

И долгое время его это даже устраивало.

Влюблённость делает людей терпеливыми к тому, что в обычной жизни вызывает раздражение.

Они поженились, родилась дочь Маша.

Но почти сразу стало понятно: два актёра в одной квартире — это не союз, а тонкая, вибрирующая система, где один растёт, а второй тонет. Карьера Лилии застопорилась, режиссёры не звали, роли не приходили. Она нервничала, ревновала к его успехам, мучилась от того, что в театре её воспринимают как «жену Евстигнеева».

Сам Евстигнеев никогда не использовал свои связи, чтобы пристроить её в фильм или спектакль. Он не считал это честным. Да и видел: дело не только в неудачах. Иногда талантливый актёр действительно не получает ролей. А иногда — не получает, потому что в нём нет той самой искры, которая зажигает зал.

Эти слова он вслух никогда бы не произнёс.

Но Лилия чувствовала.

А чувство это разъедало хуже яда.

Она начала пить. Сначала по чуть-чуть — «для успокоения». Потом, когда муж уходил на съёмки, — больше. Алкоголь заполнил её жизнь незаметно, как песок в трещины. И чем более востребованным становился Евстигнеев, тем глубже проваливалась она.

Он терпел, держался, старался вытащить её, защищал, обращался к врачам, просил друзей поговорить. Но болезнь не слушает просьб. И однажды он остался вдовцом.

Это был удар, которого никто не видел. На экране он всё так же блистал, шутил, импровизировал, но внутри что-то оборвалось. Роли вдруг исчезли — как будто режиссёры перестали понимать, куда его звать. Он, привыкший к постоянному движению, внезапно оказался в тишине. И решил, что постарел. Что иссяк. Что его время прошло.

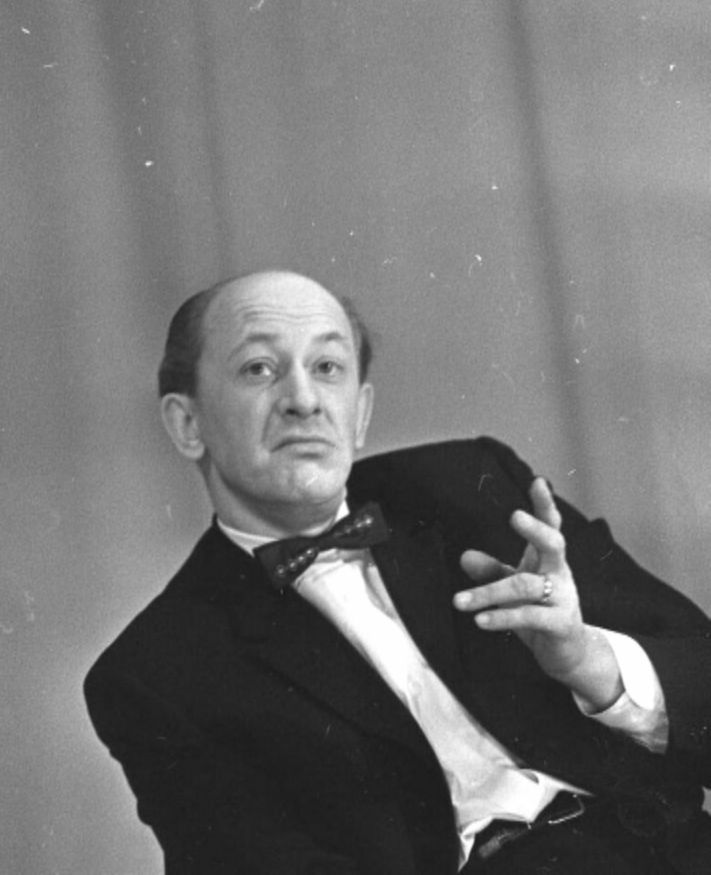

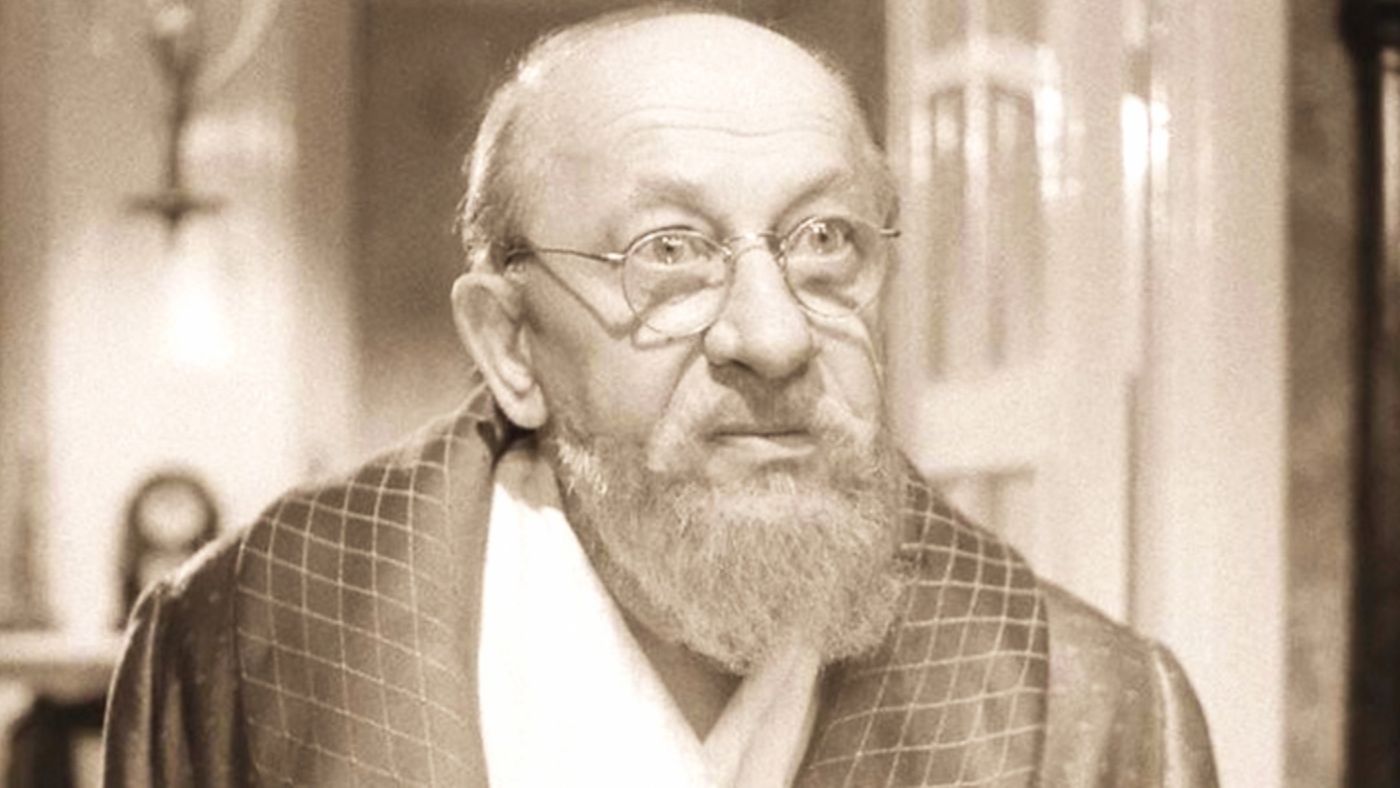

Тут-то и пришла та роль, которую сегодня знают почти все — профессор Преображенский из «Собачьего сердца». Сценарий лежал у него на столе довольно давно, но он не мог к нему подступиться: депрессия выедает не только силы, но и веру в собственное ремесло.

Режиссёр настоял.

Евстигнеев попробовал.

И ожил.

Эта роль стала для него новым дыханием. Он будто снова стал тем парнем, которого когда-то заметил директор училища в провинциальном Доме культуры. Только теперь опыт и возраст придавали ему глубину, которой раньше не было. Его Преображенский вышел настолько мощным, что фильм мгновенно стал классикой. Награды шли одна за другой, но важнее было другое — он почувствовал, что не стар. Что может ещё одно десятилетие держать сцену. Что талант, если он настоящий, не ржавеет.

И вот именно в этот период, когда он, казалось бы, должен был полностью раствориться в работе, в его жизнь вошла третья женщина — Ирина Цывина. Девушка из нового поколения, 23-летняя студентка, смотревшая на него так, как смотрят на человека, которого никогда в жизни не надеешься встретить лично. Она слушала каждое его слово, смеялась его шуткам, ловила интонации.

Для многих их союз стал скандалом: «женился на ученице».

Но в этом браке не было расчёта. Он был уставшим, она — юной, и между ними неожиданно возникла тишина, в которой людям хорошо. Эта тишина стала для него спасением.

Он чувствовал себя нужным.

Она — защищённой.

Но жизнь редко даёт длинные спокойные периоды. Сердце у него болело давно, врачебные обходы стали для него частью недели, как репетиции. Ему назначили операцию, супруги собирались к ней почти буднично — без паники, уверенные, что всё пройдёт. Он пришёл к кардиологу, вышел… и через несколько минут стало ясно: организм не справился.

Евгений Евстигнеев умер внезапно — за один шаг до спасения, за один поворот коридора до операционной.

Ирина стала вдовой в двадцать с небольшим. Прошла через свою скорбь, попыталась снова устроить жизнь, родила сына, которого назвала Женей — единственное, что могла сделать для памяти человека, определившего для неё целую эпоху.

О таких людях обычно говорят просто: «яркий актёр». Но это определение слишком бедное для человека, который умел входить в кадр так, будто приносил с собой ещё одного персонажа — самого себя, с его странностями, внутренними тревогами, тем особым юмором, который был одновременно и щитом, и оружием.

В Евстигнееве не было звездного самомнения. Он не любил позировать, не стремился казаться эффектнее, не ухаживал за собственной легендой. Высокомерие — вообще не его жанр. Он относился к профессии как рабочий к станку, от которого зависит вся жизнь семьи: сосредоточенно, без пафоса, с уважением к ремеслу. Он, выросший в доме, где деньги зарабатывались руками, а не аплодисментами, относился к актёрству как к тяжёлой, требующей точности работе.

Возможно, именно эта врождённая «рабочая» честность и дала ему ту свободу, которой другие не обладали. Он не пытался нравиться. Не примерял на себя маску харизматичного героя. И потому становился харизматичнее любых героев.

Он умел смеяться над собой — редкое качество в среде, где репутация иногда важнее роли. Первый же шутливый удар Табакова, первая импровизация на реплику Ефремова — все эти истории давно стали частью театрального фольклора. Но за смехом всегда стояла серьёзная внутренняя дисциплина. Он не терпел халтуры, не любил необязательность, чувствовал партнёра как большой дирижёр чувствует оркестр.

И именно эта способность — держать ансамбль, настраивать сцену под себя и под других — делает его творчество живым до сих пор. Пересматриваешь «Берегись автомобиля» или «Старики-разбойники» — и кажется, что актёр выходит из-за угла, как будто всё ещё живёт там, внутри плёнки.

Но, пожалуй, главным в нём было другое. Он никогда не пытался подстроить жизнь под удобный образ. Многие актёры стареют в попытках удержать себя двадцатилетних. Евстигнеев старел наоборот — честно, без косметических манёвров, без спасательных кругов из громких ролей. Он принимал возраст как этап, а не приговор. И поэтому его поздний Преображенский получился таким точным: старость в нём не была слабостью, напротив — силой, накопленным опытом, спокойной уверенностью.

Это был артист, который искал смысл не в славе, а в роли. Не в блеске, а в точности. Он не просил у профессии лёгких дорог, не избегал трудных проектов, не торговал именем. И, кажется, именно поэтому мы помним его так ясно: без налёта мифотворчества, без фанатской дымки, без вымученных легенд.

У него не было гладкой судьбы.

Были взлёты, были провалы. Были ошибки. Потери. Сложные женщины. Сложные решения.

Но ни в одном из этих этапов он не превращался в человека, который опускает руки.

Даже когда рядом не оставалось никого, кроме работы.

Даже когда сердце стучало неуверенно, как старый метроном.

Даже когда казалось, что режиссёры забыли его номер телефона.

Он возвращался. Всегда.

И в эти возвращения — не театры и не кино — а сам человек. Упрямый. Настоящий. Тот самый, которого когда-то взяли в театральное училище после простой просьбы: «Прочитай стих».

И если попытаться найти одну фразу, которая бы могла описать его, она будет не о таланте и не о знаменитых ролях.

Она будет о том, как он жил: на полную глубину дыхания.

Не громко.

Не напоказ.

Но честно — до последнего вдоха.

И теперь, спустя десятилетия, когда его фильмы смотрят новые поколения, кажется, что он никогда и не уходил. Просто занавес опустился чуть раньше, чем мы ожидали.

А вот вопрос, который остаётся после этой биографии:

Как вы считаете, в чём настоящий секрет актёров, которые становятся не просто частью кино, а частью человеческой памяти?