История последних дней жизни одного из самых значимых режиссеров в истории мирового кинематографа полна драматизма и печали. Андрей Тарковский, имя которого знакомо даже тем, кто ни разу не смотрел его глубокомысленные ленты, был похоронен в чужой могиле.

Траурная церемония, на которой не было ни торжественных речей, ни достойного прощания, легла тяжелым пятном на память о человеке, поднявшем отечественное кино на философские высоты.

Простая цинковая урна и отсутствие официальных лиц — таков был финал земного пути художника, который возвел кино в ранг духовной практики. Закапывали гроб его близкие — без всякой государственной поддержки, без пафоса, словно провожали обычного эмигранта, а не творца мирового масштаба.

Чтобы понять, почему все сложилось именно так, стоит обратиться к истокам — в его детство, жизнь и те глубокие раны, что оставили след в его душе.

Истоки

Несмотря на то что в массовом сознании Андрей Тарковский прочно ассоциируется с Москвой, на самом деле его корни уходят в небольшое село Завражье, затерянное в Ивановской области. Именно там, вдали от шумной столицы, он родился и провел свои ранние годы.

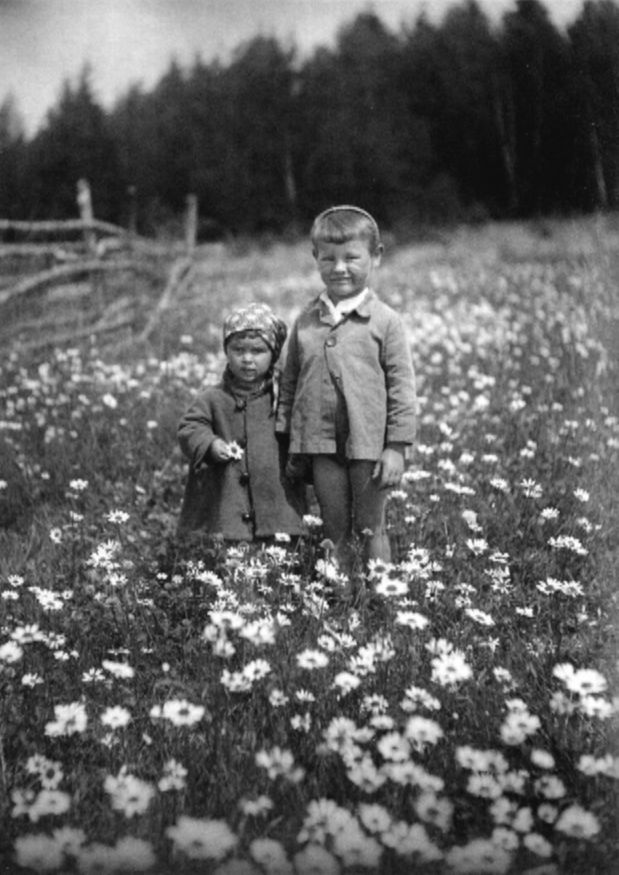

Его мать, Мария Ивановна, воспитывала детей одна, после того как их отец, поэт Арсений Тарковский, оставил семью и создал новую. Вместе с младшей сестрой Мариной Андрей каждое лето возвращался в Завражье — не столько ради отдыха, сколько ради выживания. В деревне до войны было легче прокормить семью, и мать с детьми перебиралась туда на все лето, спасаясь от нищеты.

Семейное одиночество и нестабильность стали постоянным фоном детства будущего режиссера. Арсений Тарковский почти не участвовал в жизни Андрея: после развода он ушел к другой женщине, а в годы Великой Отечественной войны был тяжело ранен — потерял ногу.

Связь между отцом и сыном окончательно прервалась. Эти события наложили отпечаток на характер режиссера и во многом сформировали его образ мышления: в его картинах часто присутствуют темы потери, тоски, отчуждения и поисков отца — как символа духовного ориентира.

Когда началось строительство Горьковского водохранилища, улица, на которой стоял дом семьи Тарковских, оказалась затопленной. Сам Андрей потом скажет, что его детство ушло под воду.

Возможно, именно поэтому в его фильмах вода — не просто природная стихия, а метафора памяти, времени и утраты. Эмоциональная боль, испытанная им в детстве, стала тонкой и постоянной нотой в его творчестве.

Громкий дебют

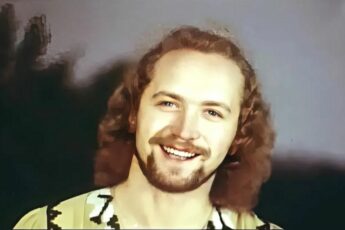

Путь Андрея Тарковского в большое кино начался стремительно — словно он уже знал, куда идет, и знал, что скажет. Его дебютная полнометражная картина «Иваново детство» стала настоящим прорывом и моментально привлекла к себе внимание международного сообщества.

Необычный художественный язык, свежий взгляд на войну, умение показать внутренний мир ребенка в условиях трагедии — все это сделало фильм не просто заметным, а ярким явлением.

«Иваново детство» отправили на Венецианский кинофестиваль — что само по себе уже было исключением для дебютной ленты. И фильм не просто прозвучал — он покорил. Итогом стала высшая награда фестиваля — «Золотой лев».

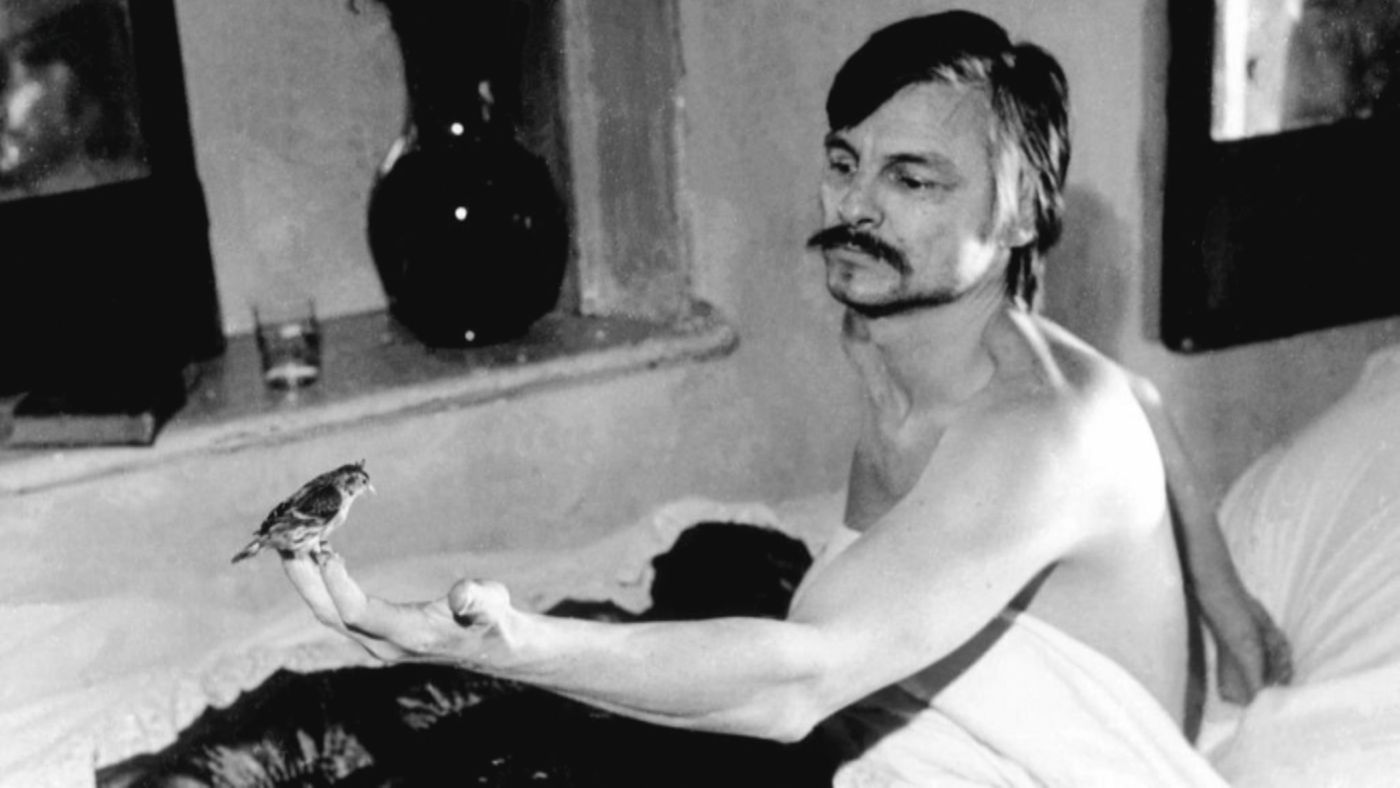

Однако громкая слава пришла чуть позже — с лентой «Андрей Рублев». Картина вызвала споры в советском обществе и долгое время оставалась на полке, запрещенная к широкому прокату.

Но именно тогда вмешалась Франция — парижская продюсерская компания выкупила права на фильм и повезла его в Канны. Уже не как ленту, представленную СССР, а как работу великого режиссера вне государственной принадлежности. В Каннах фильм произвел сильное впечатление и был удостоен Приза международной критики.

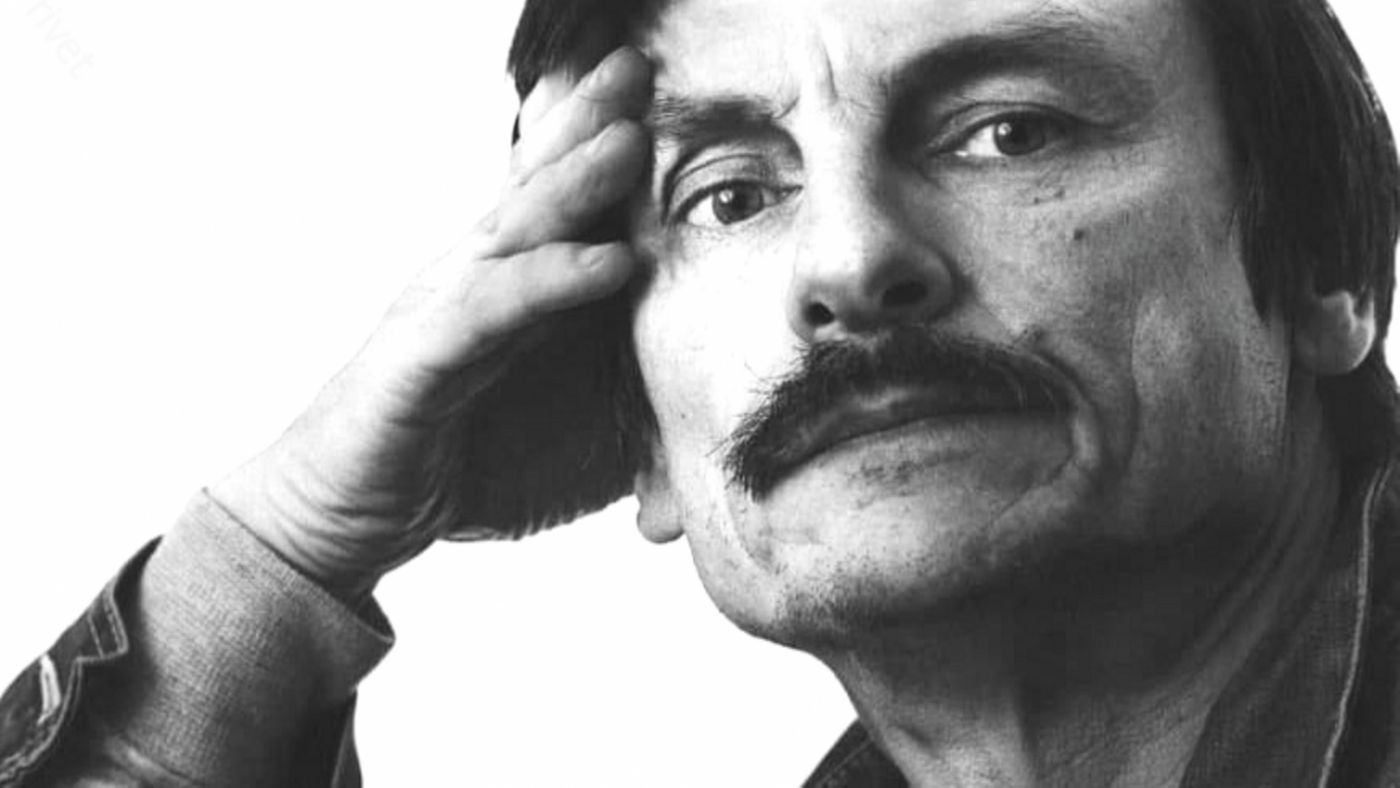

За свою жизнь Тарковский снял всего семь полнометражных фильмов — немного по количеству, но бесконечно много по смыслу. Он всегда был не просто режиссером, а автором, создающим собственную философию, отражающуюся в каждом кадре.

Его кино — это не товар, а искусство, требующее вдумчивости и глубины. Именно поэтому, несмотря на признание, Тарковский никогда не зарабатывал на своих фильмах по-настоящему — слишком честно и бескомпромиссно он работал.

Похороны, которые он не заслужил

Весной 1986 года Андрей Тарковский завершил свой последний фильм. Это стало своего рода финальной точкой — спустя всего несколько месяцев, в декабре того же года, он ушел из жизни. Режиссеру было всего 54. Последние полгода своей жизни он провел прикованным к постели.

Болезнь развивалась стремительно, и сам Тарковский прекрасно понимал, что его дни сочтены. Он вел дневники, размышляя о смерти, о жизни, о следе, который оставляет человек.

Несмотря на мировую славу, овации на Каннском фестивале и восторженные рецензии на Западе, он умер практически в нищете. Последние месяцы жизни были омрачены не только борьбой с тяжелой болезнью, но и отсутствием элементарных средств на достойные похороны.

Тело Тарковского упокоили на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем — но не в собственной могиле. Место для захоронения оказалось настолько дорогим, что вдова режиссера не смогла позволить себе приобрести отдельный участок. Поэтому тело великого мастера положили в могилу, где уже был похоронен другой человек — белогвардейский офицер-эмигрант Владимир Григорьев.

Это решение вызвало волну недоумения как среди русской эмиграции, так и на родине, в СССР. Как так получилось, что человек, подаривший миру философскую глубину в кинематографе, оказался в чужой могиле? Ответ оказался простым и трагичным: у семьи не было денег. К тому же по французским правилам, если за могилой давно никто не ухаживает, ее могут использовать повторно — и именно так произошло с захоронением Тарковского.

Сама церемония прощания была не менее печальной. Из-за особенностей кладбищенского законодательства сотрудники отказывались закапывать тело после окончания рабочего дня. Родным предложили оставить гроб у могилы до следующего утра, но те не смогли с этим смириться. В итоге цинковый гроб Андрея Тарковского закапывали в землю его близкие — собственными руками. Это был акт отчаяния и любви, непохожий на почетное прощание с великим человеком.

Уважение к памяти

Прошел почти год, и благодаря усилиям представителей русской эмигрантской интеллигенции удалось добиться отдельного места для захоронения режиссера. Перезахоронение состоялось, но денег на памятник снова не было. Семь лет могила великого мастера оставалась скромной земляной насыпью, отмеченной лишь деревянным крестом.

Позже памятник все же появился — благодаря скульптору Эрнсту Неизвестному. Его работа стала символичной: композиция представляла собой Голгофу, к вершине которой вели семь ступеней — по числу фильмов, снятых Тарковским.

Рядом установили крест, выполненный по эскизу самого режиссера, нарисованному им при жизни. Это был глубокий, почти мистический образ, словно продиктованный предчувствием финала.

Но даже открытие памятника не обошлось без разногласий. Ни сыновья Тарковского, ни его сестра Марина не присутствовали на церемонии. Причина — затяжной конфликт с вдовой режиссера, которая не захотела видеть семью мужа на прощальном мероприятии.

Позже Марина все-таки посетила могилу брата. И, как ни странно, памятник ей не понравился. Сестра призналась, что деревянный крест тронул ее куда больше. Он был проще, человечнее, ближе к самому Андрею.

Идея о перезахоронении Тарковского в России даже не обсуждалась. Марина считала, что это было бы надругательством над его памятью. Она вспоминала, как тело уже однажды пришлось извлекать из земли и хоронить заново — повторять подобное было бы жестоко.

По ее словам, брат должен остаться там, где завершился его земной путь. В Париже. На кладбище, где покоится множество русских эмигрантов и мечтателей, таких же, как он.