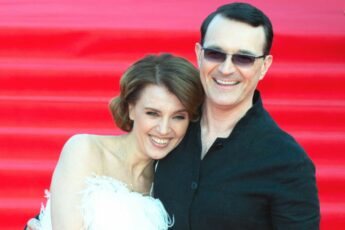

Она смеялась — громко, звонко, как будто боли в этом мире не существовало вовсе. Тогда по телевизору шёл лёгкий, вечерний сериал — «Моя прекрасная няня». В роли матери главной героини она выглядела живой, резкой, искристой. В кадре сидела с привычной энергией, но под слоем грима её лицо было бледным, будто тускнело изнутри. В те дни актриса уже боролась с опухолью в позвоночнике. Настоящей, разъедающей ее изнутри, пока снаружи продолжалась игра, наполненная шутками.

Это была Любовь Полищук. Она относилась к тем, кто не просит пощады, даже когда тело больше не даёт встать с постели. Внешняя красота оборачивалась не благословением, а тяжёлой ношей. Слишком яркая, слишком заметная в обществе, где безопаснее раствориться в массе. Она напоминала цветок, проросший сквозь асфальт. А по таким цветам, как известно, часто проходят ногами.

Омск. Барак. Девочка, которая танцевала, когда все пили

Она появилась на свет в Омске — не в городе, а в забытой богом трещине между прошлым и будущим. В бараке, где за тонкими стенами ссорились и пили бывшие зэки, а соседи всё ещё жили по продуктовым карточкам — не из-за войны, а от безысходной, въевшейся в кожу бедности. Мать зарабатывала шитьём, отец работал на стройке и до конца своих дней так и не смог осознать, кем стала его дочь. Он не признавал сцену профессией — видел лишь «песни и пляски», а в глубине души тревожился: ведь это не завод, не шахта, не то, чему учили настоящего мужчину. А она вся — как будто из света. И чем ярче светилась, тем дальше отдалялась от его привычного мира.

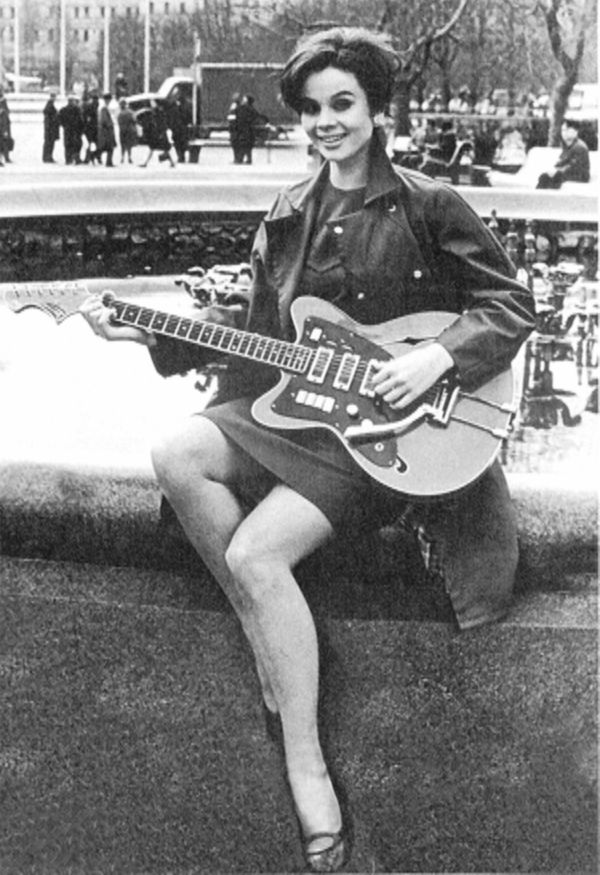

Поступить в театральный институт ей не удалось — не из-за нехватки способностей, а из-за банальной спешки. Не успела подать документы. В шестидесятые годы успех зависел не столько от таланта, сколько от нужных связей и точного попадания в момент. Но её приняли в эстрадное училище. И там она сразу стала заметной — высокая, с выразительным голосом и грацией, которой позавидовал бы любой столичный хореограф. Она не играла — жила на сцене, дышала ею. Пока другие выгорали на репетициях, она вспыхивала ещё ярче.

И этот внутренний огонь оказался первым, с чем не смог справиться её муж.

Мужчины её не выдерживали. Слишком яркая. Слишком настоящая

Валерий Макаров, первый муж. Актёр, подающий надежды. На сцене — вроде как с потенциалом, но рядом с ней — терялся. Её хватало одной фразы, одного взгляда, чтобы зал затаил дыхание. Он же будто растворялся в её свете, становился тенью. Это ранило. И он начал злиться, пить, устраивать сцены. Потом — замахиваться. Не от ненависти, а от страха. Он просто не знал другого способа доказать, что он «мужчина». А она всё больше чувствовала: тот, кто казался опорой, оказался слабым местом.

Она ушла. Из этого брака, из Омска, из мира, где не было воздуха. Уехала в Москву — в другой, незнакомый ад, но с окнами. Там хотя бы была надежда.

В столице её никто не ждал. Без покровителей, без звучной фамилии, без нужных знакомств. Просто девушка из провинции с талантом, от которого невозможно было отвести взгляд. В ней было то редкое внутреннее пламя, которое делает человека эпохой. Только крыши над головой — в переносном смысле — не было. Всё приходилось добывать самой. С боем.

Она крутилась, как могла. Бралась за всё — за эпизоды, за проходные роли, за то, от чего отказывались другие. Протаптывала свой путь буквально телом. Уже с конца 70-х её преследовала боль в спине — тогда, на съёмках «Двенадцати стульев», произошёл момент, который многое определил. Миронов должен был поймать её в кадре. Не поймал. Она рухнула на бетон. Камера всё зафиксировала — дубль получился отличный, пошёл в монтаж. А её быстро укололи, отнесли в гримёрку, поправили макияж — и сразу в следующую сцену. Ни врачей, ни обследований, ни компенсаций. Только график и свет софитов.

Эта случайная падшая секунда стала началом. Трещиной, сначала едва заметной, невидимой под слоем профессионализма. Но с годами она расползалась всё дальше, глубже. Пока не стала болью, которую уже невозможно было скрыть даже под гримом.

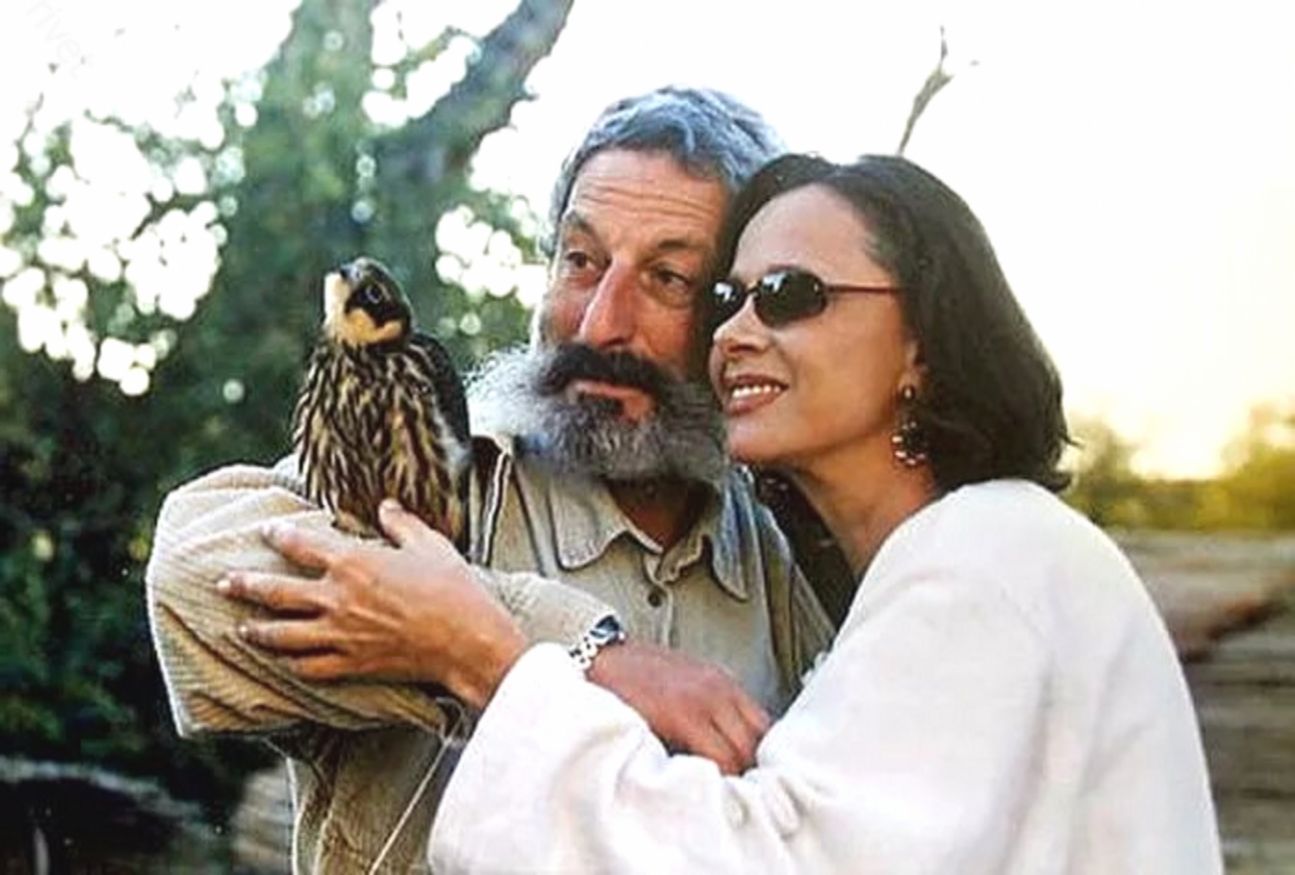

Второй брак

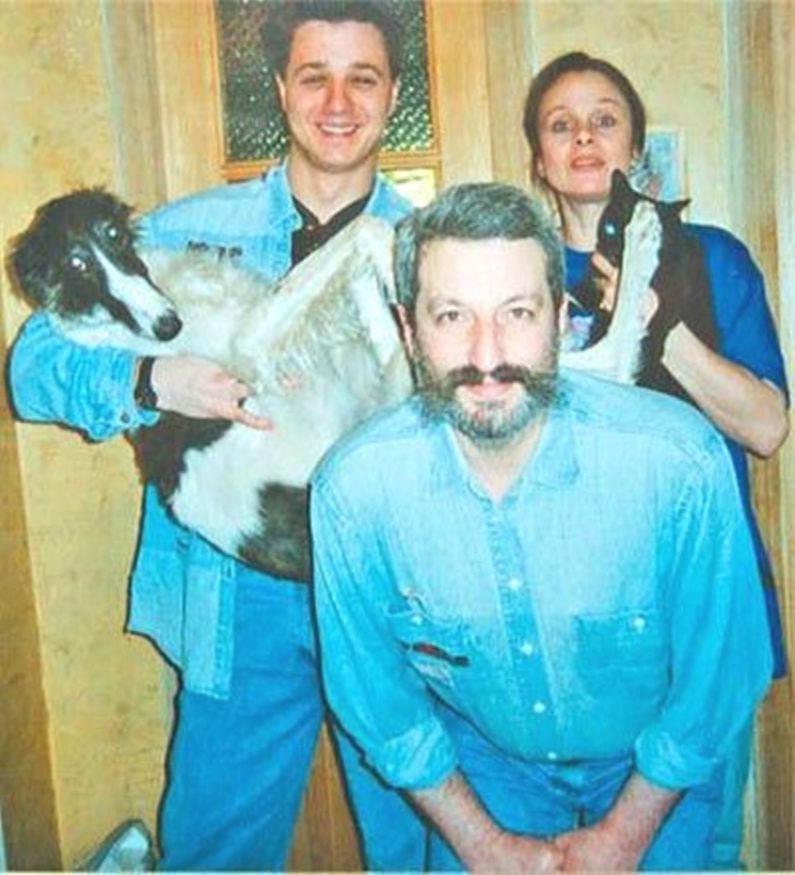

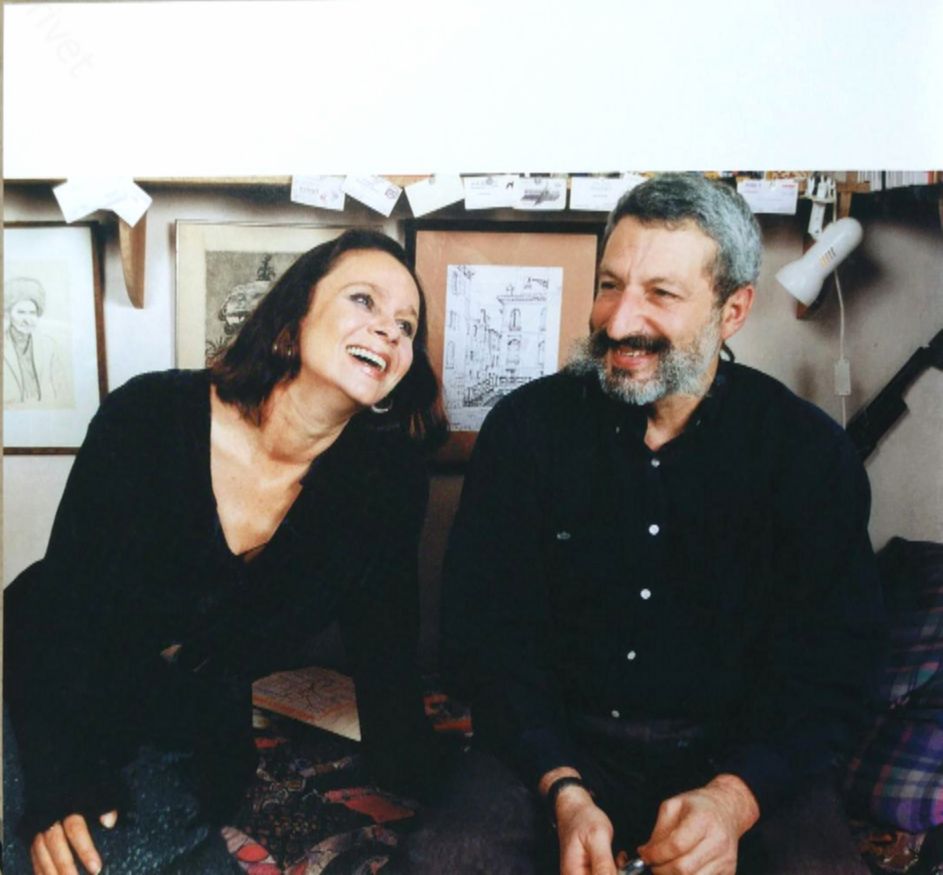

Сергей Цигаль стал её вторым мужем. Художник, интеллигент, из семьи, где за столом обсуждали книги, а не выясняли отношения криками под селедку. Он был совсем другим — спокойным, вроде бы надёжным. После тяжелого первого опыта она влюбилась без фанфар, тихо, с надеждой на мир. Так часто бывает после душевной войны — хочется просто тишины.

*

*

*

*

Но сын от первого брака, Лёша Макаров, так и не смог принять нового мужчину в доме. А Любовь так мечтала о настоящей семье — полной, тёплой. В итоге всё сложилось иначе: натянуто, остро. Лёша чувствовал себя чужим, начались ссоры, а затем — интернат. Не потому, что она его не любила. А потому, что не справлялась. Работала без пауз. Москва требовала всего и сразу: время, силы, нервы.

«Отдай всё — и, может быть, мы тебя заметим».

*

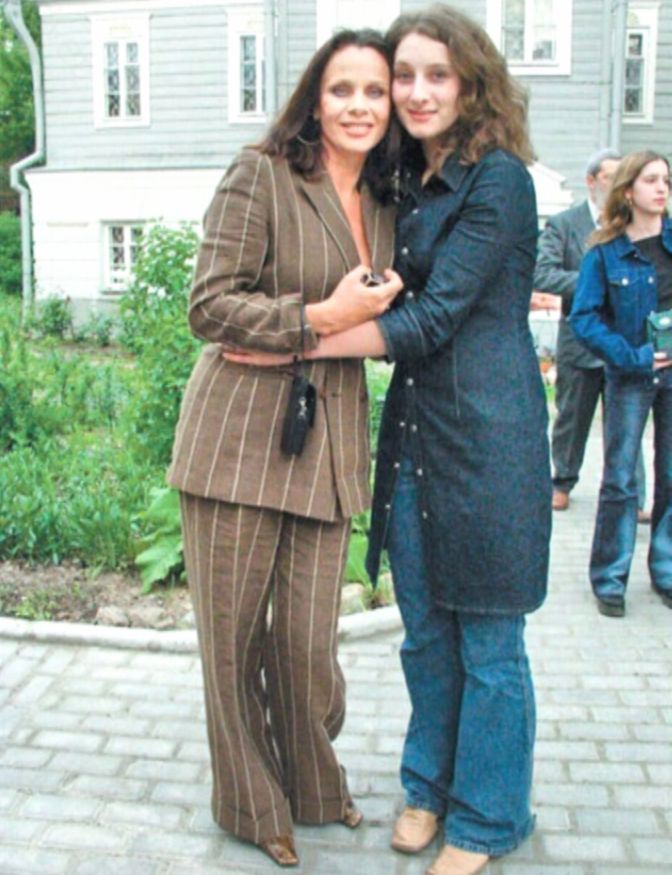

Позже родилась Мариэтта — дочь от Цигаля. Талантливая, яркая, с таким же неугомонным внутренним двигателем, как у матери. Но к тому моменту Люба уже жила в режиме тотального износа. Она почти не спала, ела на бегу, моталась между гастролями, съёмками, сценой. Всё время боялась бедности. Потому что знала: даже самый интеллигентный мужчина не гарантирует финансовую стабильность. А в мире искусства «мама — надежный тыл» — это не просто образ, это обязанность.

Она в кадре — искрится. А вне кадра — падает в гримёрке и стонет от боли

Те, кто умел смотреть внимательно, замечали: её роли были больше, чем просто текст по сценарию. Она двигалась, как будто слышала ритм не сцены, а самой жизни. В «Интердевочке», в «Женщине, которая поёт», даже в «Моей прекрасной няне» — казалось бы, лёгком и проходном сериале — её героиня становилась сердцем проекта. Не потому что роль была как-то особенно выписана. А потому что Полищук вкладывала в неё всё, что носила внутри: боль, достоинство, любовь, усталость. И никогда не продавалась — даже в самый сложный день.

А дни были изматывающими. Работа по 14–16 часов. Сквозь боль, которую она прятала. С диагнозом, который скрывала. Врачи умоляли остановиться, лечь в больницу. А она — просила ещё одну сцену. Ещё один дубль. Ещё один выход.

Почему?

Не только ради денег. Ради сцены. Потому что именно там, на сцене, она переставала быть больной. Там исчезал позвоночник, грызущий изнутри. Там не было проблем с мужем, неудач у сына, усталости в теле. Там она снова становилась собой. Любовью Полищук. Настоящей.

Инъекции молодости, которые стоили слишком дорого

В начале 90-х она решилась на пластическую операцию. По тем временам — шаг смелый, почти дерзкий. Дорого, рискованно, но, как сама потом признавалась, удачно: лицо стало свежее, взгляд — ярче. Всё выглядело убедительно. До поры.

Позже ей предложили «чудо-методику» — новинку, уколы красоты. Что именно ей тогда ввели — до сих пор остается загадкой. Одни уверены: стволовые клетки. Другие шепчутся о некой сыворотке, привезенной «по личным каналам» из Израиля. Кто-то вовсе считает, что это был опасный суррогат, обернутый в красивую легенду.

Результат сначала был ошеломляющим. Кожа светилась. Гримеры восторгались, режиссёры были довольны, она — счастлива. Казалось, время остановлено. Победа?

Но уже через несколько лет её начали резать. Позвоночник. Диагноз — саркома. Один из самых жестоких видов рака. Боль — такая, что невозможно стоять, невозможно дышать. Она буквально лежала на доске между съёмками, снималась в «Моей прекрасной няне» лежа на раскладушке. Между дублями — уколы. Один за другим. Затем — грим, улыбка, свет. И снова — будто всё в порядке.

Но по ночам — только боль. И тишина, в которой не спрятаться от мыслей.

«Жить бы ещё чуть-чуть»,

— будто шептало внутри.

Те, кто её знал, потом говорили: она будто знала, что конец близко. Торопилась. Бралась за всё. Не отказывала ни одному проекту, ни одному предложению. Это уже было не просто работа — это было выживание. И ещё — страх. Страх остаться без средств. Потому что, несмотря на любовь зрителей, родина не спешила поддерживать своих героев. А ей хотелось жить достойно. Хоть немного. Хоть напоследок.

Последний дубль — прощание

Весна 2006 года. Она появляется на съёмочной площадке не как актриса — как человек, пришедший попрощаться. Слов о прощании не звучит. Но в глазах — всё. За считаные дни она словно сгорела. Врачи в Москве развели руками. В Израиле озвучили то, что лучше было бы не слышать: метастазы. Поздно. Обратной дороги нет.

Она просит — не везите в больницу. Не к капельницам. Не под холодный свет лампы. Домой. Хочет уйти по-человечески — в своей кровати, в тишине, рядом с любимым. Без медицинских формальностей. Без прощальных процедур. Просто — в покое. Если придут дети — значит, так нужно.

Сын, Алексей, узнал о настоящем диагнозе слишком поздно. Она берегла его до конца. Не хотела нагружать даже в самые тяжёлые дни. Всё казалось под контролем. Пока не раздался тот самый звонок. И не пришло осознание. И не состоялось то прощание, к которому никто не бывает готов.

А через несколько дней — тишина. И похороны. Тот самый последний занавес. Без дублей.

Наследство, выгнанный сын и хрустальный монумент

После её смерти началось то, чего она, возможно, боялась больше всего — холодная, молчаливая расплата. Тот самый сын, Лёша, которого она так любила и за которого так страдала, оказался за порогом. Ключи от квартиры у него отобрали. Сергей Цигаль, её второй муж, закрыл за ним дверь — не только физически, но и юридически. Наследство распределили без участия сына. Мать Любови — пожилая, уставшая от конфликтов — отказалась от претензий. Не захотела войны. Но осадок остался. И шлейф — тянется до сих пор.

Памятника долго не было. Сначала — просто земля. Потом — табличка. Время шло, и все ждали: Цигаль — скульптор, он обязательно создаст что-то великое. И создал. Хрустальный монумент. Фигура — почти живая. Лицо — как будто вот-вот повернется и заговорит. Похож? Да. Только мёртвой ей от этого — не легче.

*

Её не стало на 58-м году. В том самом возрасте, когда актриса входит в зрелую силу: за плечами — опыт, в руках — мастерство, в сердце — спокойная уверенность. Пора, когда уже не нужно ничего никому доказывать. Она могла бы играть великие роли. Делать собственный театр. Передавать свое знание тем, кто только в начале пути.

Но не успела. Не дали. Ни система. Ни обстоятельства. Ни тело, которое предало её слишком рано.

Мать, которую он понял слишком поздно

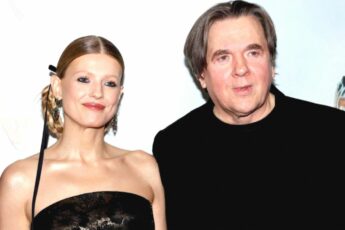

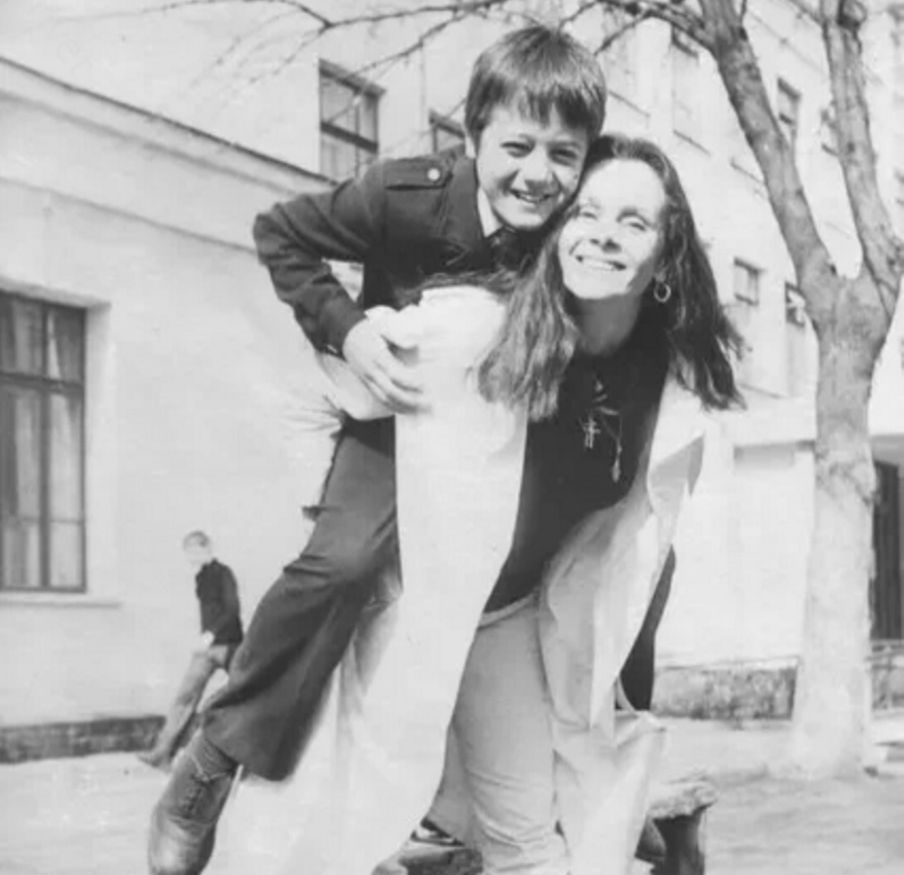

Сегодня Алексея Макарова знают как актера. Иногда — резкого, иногда — тонкого, надрывного. Но если приглядеться внимательнее, под слоем ролей и интервью — всегда она. Его мать. Женщина, которую он в детстве не понимал, потом осуждал, а когда наконец осознал — было уже поздно. Поздно для слов, поздно для вопросов, поздно для прощения вслух. Лишь после её смерти до него дошло, какую тяжесть она несла на своих плечах в одиночку.

Когда они жили в Москве, в съемной комнате, где было тесно от бедности и одиночества, она решилась на то, что для неё самой было пыткой — отдала сына в интернат. Не оттого, что разлюбила, а потому что не справлялась. Это был выбор на разрыв — верила, что поднимется, вытянет его, и всё снова сложится. Так и вышло. Она вытащила. Но шрам остался. Он рос с ощущением, что его оставили. Даже если головой понимал, что иначе было невозможно — сердце не прощало.

Когда в её жизни появился Сергей Цигаль, именно он настоял: Лёшу нужно вернуть. Вернули. Но семья — это не мебель в интерьере, не бутафория. Не получилось. Отношений не случилось. По словам Алексея, отчим поднимал на него руку. Любовь металась — между сыном и мужем, между чувством вины и страхом потерять. А между этим — сцена, съемки, гастроли, физическая боль. Она жила, как на раскаленной проволоке, балансируя между всеми, кого хотела спасти. До последнего старалась удержать всё сразу.

Но, как это часто бывает, разрываясь — не удержала никого.

Сцена как зависимость. Публика как допинг. И страх — как двигатель

Бедность жила в ней с детства — не как воспоминание, а как тень, всегда где-то рядом. Она не просто её боялась — она панически от неё убегала. Это был не страх из интервью для журналов, а тихий, липкий ужас из омских зим. Там, где хлеб делили на глаз, где новые сапоги были событием года, а нужда — фоном жизни. Она работала до изнеможения, потому что отчаянно хотела свободы. Впервые. Финансовой. Полной. И добилась — но слишком поздно.

К началу двухтысячных она наконец могла позволить себе многое: вкусную еду, дорогие платья, отпуск в тёплых странах, квартиру для сына. Всё это было заслужено. Но и вырвано с боем — на износе, как будто жизнь запустила обратный отсчет, и она это чувствовала. Словно кто-то внутри всё время напоминал: спеши, у тебя мало времени. Нужно сделать в три раза больше, чтобы просто быть на равных.

И она делала.

Даже когда болезнь выедала кости изнутри. Даже когда лекарства не действовали. Она всё равно выходила на сцену — и играла. Светилась. Отдавалась полностью. А потом — гримёрка. Тишина. Тело, сжатое в ком боли. Плач, который никто не должен был видеть. Коллеги вспоминали потом: она рыдала за кулисами — а через пять минут стояла на сцене с ослепительной улыбкой, будто только что сорвала джекпот.

Нет, она не выигрывала. Она просто не позволяла себе упасть.

Не было своего режиссёра. Не было щита. Но была она.

У неё не было своего Тарковского. Ни Михалкова, ни великого покровителя, который бы поверил, раскрыл, дал сыграть нечто большее, чем комичных тётушек и эксцентричных дам. А она могла. Если бы дали шанс — вытащила бы роль уровня Бергмана или Шапиро. Она была на это способна. Безусловно.

Но шанс не дали. И сама она — не просила. Не умела просить. Не умела подстраиваться, «дружить с нужными людьми», становиться удобной. Гордая. Настоящая. В ней осталась школа Омска — всё сама, через труд, без скидок и покровителей.

Когда её хоронили, людей было столько, что пришлось выставлять полицейский коридор. Плакали — не потому что ушла известная актриса. А потому что ушёл человек, который светил. Даже в самых мрачных эпизодах. Даже когда болела. Даже когда уже почти не могла ходить.

На крышку гроба поставили чёрно-белый портрет. Люди подходили и говорили: «Жаль, не видно её глаз». Этих небесных глаз, которые знали больше, чем позволено. Которые умели чувствовать слишком остро. А такие люди — почти всегда уходят слишком рано.

Финал

Любовь Полищук — это не просто имя в титрах. Это символ силы. О том, как держаться, когда всё рушится. Как продолжать жить, когда боль становится постоянным фоном. Как выходить на сцену не ради карьеры, а ради того, чтобы остаться в живых — душой, а не телом. Потому что для неё работа была не профессией, а якорем. Последним смыслом. Способом сохранить себя.

Она жила так, будто знала: слабости времени не оставили. Шла вперёд, не жалуясь, не прося. И когда пришёл конец — встретила его молча. Без сцен, без слёз на публику. Просто ушла. С достоинством.

И после неё осталась не только фильмография. Осталось ощущение тишины. Как будто в мире стало пусто в одном важном месте. Как будто кто-то очень сильный и светлый — просто перестал быть. Но свет остался. В голосе. В глазах. В памяти.