«Эй, красавица-певунья, ты идешь со мной», — приказал молодой вертухай. Лидия усмехнулась: «Ты хоть знаешь, сколько лет мне, мальчик?».

27 октября 1900 года в Саратовской губернии в большой семье крестьянина-старовера Андриана Маркеловича Лейкина и его супруги Татьяны Авдеевны, урожденной Горшениной, родилась девочка, которой дали имя Прасковья. В семье, однако, девочку называли Панькой.

Отец Паньки много и тяжело работал, но семья все равно жила очень бедно. Скудный крестьянский быт скрашивала русская народная песня, а вся семья Лейкиных были большими любителями пения.

Лейкины пели везде: и в поле, и на реке, и на домашних посиделках:

«В деревне пели от души, свято веря в особую, надземную жизнь и заплачек, и песен радости».

Главными певунами семьи были бабушка Дарья, а также дядя Яша, родной брат Андриана Маркеловича. Дядя Яша был настоящим самородком, без которого не обходился ни один деревенский праздник.

В 1904 году Андриана Лейкина, который был единственным кормильцем семьи, забрали в солдаты и отправили на войну с японцем.

На плечах у Татьяны Авдеевны осталось трое детей, ослепшая несколько лет назад свекровь и хворый свекор, почти не слезавший с печи. В деревне прокормить семью у Татьяны Авдеевны не было ни малейшей возможности, и женщине пришлось податься в город.

В Саратове Лейкина устроилась на кирпичный завод. Тяжелый труд быстро подорвал здоровье крестьянки. Татьяна Авдеевна надорвала спину, и ее на телеге привезли в родное село. Привезли и положили на лавку, с которой она больше не встала.

Прасковье было шесть лет, когда не стало ее мамы. Дед, бабушка и дети ждали возвращения отца как избавления от всех бед, но этого не случилось.

Семье прислали бумагу, что Андриан Маркелович пропал без вести.

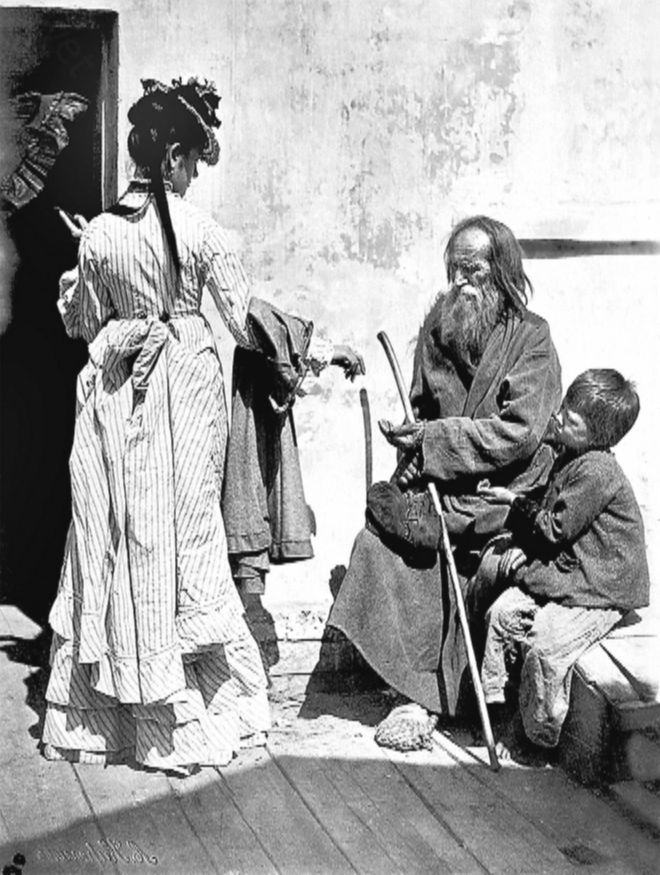

Слепая бабушка Прасковьи, взяв с собой внучку, пошла по окрестным деревням «кусочничать», — то есть, просить подаяния Христа ради. Другой возможности выжить у семьи не было.

Прасковья пела, а бабушка рядом причитала:

«Сироты, мамка их померла, а батя их за веру, царя и Отечество кровь проливает, подайте копеечку».

Голосок у Паньки был звонкий, мелодичный, что привлекало к христарадницам больше внимание. У маленькой певуньи даже появились первые поклонники, которые старались дать девочке что-то вкусненькое.

Прасковья полученные пряники и сухую рыбу прятала за пазухой — поделиться с оставшимися дома голодными сестрой и братом.

Для Паньки те походы с бабушкой не были унизительными. Девочка обожала петь, и всей душой радовалась, когда ее пение находило отклик у людей.

Иной раз бабушку и внучку приглашали в богатые купеческие дома, давали им деньги, которых хватало на месяц, а то и два.

Однако тяжелая бродячая жизнь отразилась на и без того хрупком здоровье бабушки. В 1907 году пожилая женщина простудилась и вскоре скончалась. Прасковье на тот момент было всего семь лет.

Казалось, семье Лейкиных наступил конец, но тут случилось чудо. С фронта вернулся отец. Оказалось, Андриан Маркелович не пропал без вести, а был тяжело ранен и лишился ноги.

Теперь кусочничать Прасковья ходила с отцом.

В 1908 году в Саратове на маленькую певунью и ее отца-инвалида обратила внимание вдова местного чиновника, муж которой погиб на русско-японской войне. Женщину поразило пение Прасковьи, она поговорила с Андрианом Маркеловичем и пообещала ему пристроить детишек Лейкиных по приютам за свой счет.

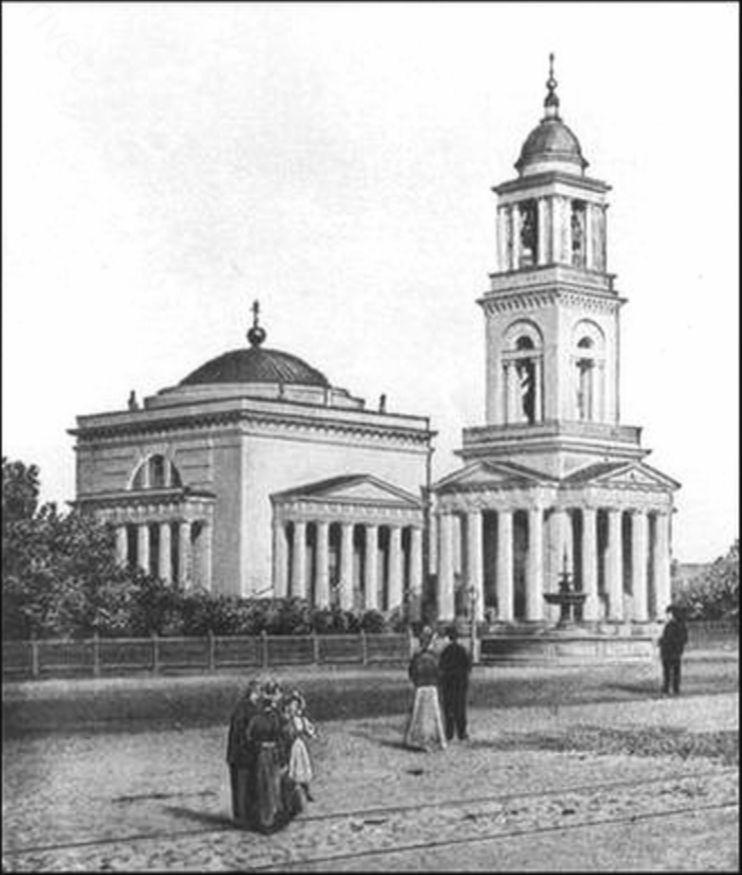

Барыня сдержала свое слово. Все дети были пристроены. Прасковью, и вовсе, удалось определить в лучший саратовский приют при Киновийской церкви с прекрасной столовой и детским церковным хором.

Чтобы девочку взяли в Киновийский приют, барыне пришлось пойти на хитрость. Крестьянских детишек в учреждение не принимали, и поэтому Прасковье Лейкиной была сделана фиктивная грамота под именем Лидии Руслановой, дочери саратовского мещанина.

Лидия стала учиться грамоте в первом классе церковно-приходской школы. Приняли Русланову и в церковный хор, причем сразу на место солистки. Голосистая девочка пела на праздниках, на похоронах, привлекая к хору огромное внимание со стороны горожан.

Вскоре о маленькой певичке по прозвищу «Сирота» знал весь Саратов. Когда детский хор пел в храме, в здании яблоку негде было упасть.

В 1908 году в Александро-Невском соборе пение «Сироты» услыхал 8-летний мальчик Йося, будущий известный драматург и сценарист Иосиф Прут. Этот день Иосиф Леонидович запомнил на всю жизнь:

«В полной тишине величественного храма, на угасающем фоне взрослого хора возник голос. Его звучание всё нарастало, ни на мгновение не теряя своей первоприродной чистоты. И мне показалось, что никто — и я в том числе — не дышал в этой массе народа. А голос звучал всё сильнее, и было в нём что-то мистическое, нечто такое непонятное…

И я испугался, соприкоснувшись с этим волшебством, задрожал, услышав шёпот стоявшей рядом монашки: «Ангел! Ангел небесный!..». Голос стал затихать, исчезая, он растворился под куполом храма, растаял так же неожиданно, как и возник».

Отец Лидии, кстати сказать, просил подаяния на паперти Александро-Невского собора. Андрияну Маркеловичу и Лиде приходилось делать вид, что они не знают друг друга — иначе девочку могли отчислить из приюта.

Из приюта Лидия вышла в возрасте четырнадцати лет и с направлением на работу — так было заведено. Устроили девочку полировщицей на одну из саратовских мебельных фабрик.

О том, что знаменитая «Сирота» трудится на фабрике, узнал преподаватель Саратовской консерватории, певец М.Е. Медведев. Михаил Ефимович пригласил молодую работницу в консерваторию, где она стала учиться на оперную певицу.

Соученицы «выскочку» не любили, прятали от Руслановой ноты.

«От тебя политурой пахнет», — говорили девочки. Лидия, человек по природе незлобивый, добрый, отвечала:

«Вот я вам сейчас запою, и запахнет полем, цветами».

В саратовской консерватории Лидия проучилась два года. Девушка решила, что академическое исполнение не для нее, что ее стихия — народная песня.

Кроме того, 16-летняя Лидия, как и многие молодые люди времен Первой мировой войны, стремилась на фронт.

Молодая певица стала сестрой милосердия и до Октябрьской революции служила в санитарном поезде.

На фронте Русланова познакомилась с 35-летним дворянином Виталием Степановым, занимавшим должность интенданта. 17-летняя Лидия влюбилась в Виталия, и тот ответил ей взаимностью.

В мае 1917 года пара сочеталась законным браком. Степанов ввел Лидию в светское общество, научил хорошим манерам.

Вскоре после революции Лидия родила сына, но мальчик прожил немногим больше месяца. Виталий Степанов в ту пору готовился к эмиграции, но Русланова отказалась последовать с ним.

В начале 1918 года Степанов уехал.

Между тем, Лидия, чуть ли не каждую неделю дававшая концерты в Саратове, постепенно обретала настоящую славу.

После начала Гражданской войны Русланова стала ездить на фронт, выступать перед бойцами Красной Армии.

В 1919 году во время концерта в Виннице Лидия познакомилась с сотрудником ВЧК Наумом Науминым, и вскоре вышла за него замуж.

1921-й год стал для Руслановой знаковым. 21-летняя певица наконец-то «добралась» до Москвы, где стала строить карьеру профессиональной эстрадной певицы. Концерты Руслановой проходили в ведущих залах столицы и при полном аншлаге.

К концу 20-х годов Лидия Русланова была уже одной из главных певиц страны. Стиль артистки полностью сформировался, как и ее уникальный репертуар.

Вчерашняя крестьянка Русланова вела богемную артистическую жизнь, была знакома со многими представителями творческой элиты.

С распространением в начале 30-х грампластинок и радио, голос Руслановой начинает звучать повсеместно, что поднимает ее популярность на невиданные высоты. Талантом Лидии восхищаются все, даже Федор Шаляпин:

«Вчера вечером слушал радио. Поймал Москву. Пела русская баба. Пела по-нашему, по-волжскому. И голос сам деревенский. Песня окончилась, я только тогда заметил, что реву белугой. И вдруг рванула озорная саратовская гармошка, и понеслись саратовские припевки. Всё детство передо мной встало.

Объявили, что исполняла Лидия Русланова. Кто она? Крестьянка, наверное. Талантливая. Уж очень правдиво пела. Если знаешь её, передай от меня большое русское спасибо».

Если в творчестве дела Лидии Андреевны обстояли блестяще, то в личной жизни были проблемы.

В 1929 году певица развелась с Наумом Науминым и вскоре стала супругой известного столичного конферансье Михаила Гаркави.

Гаркави был полным (весил более 120 кг), преждевременно облысевшим мужчиной на три года старше Лидии. Красавцем среди столичных модниц Михаил не считался, но пользовался большим уважением за свое чувство юмора, эрудицию и немалый капитал.

Так, Гаркави был известным коллекционером антиквариата, и именно он «заразил» страстью к коллекционированию Лидию Андреевну.

Русланова гастролировала по всей стране, зарабатывала огромные деньги, так что средства на коллекционирование у нее были. Лидия Андреевна приобретала картины отечественных живописцев, иконы, драгоценности, фарфор, старинную мебель.

Если на сцене Русланова выступала в традиционных крестьянских нарядах, то в жизни она носила меха и бархат — одевалась стильно и дорого, использовала иностранный парфюм.

С началом Советско-финской войны Русланова снова начала ездить на фронт. Иной раз выступать приходилось в тяжелейших условиях при тридцатиградусных морозах. Михаил Наумович Гаркави сопровождал жену.

В годы Великой Отечественной войны Лидия Русланова проявила настоящее подвижничество. Певица дала сотни концертов, неоднократно оказывалась под обстрелами, под бомбежками. Лидия Андреевна вспоминала:

«Боевое крещение приняла под Ельней. Только закончила одну из песен, как над головами появились «юнкерсы» в сопровождении «мессершмиттов». Посыпались бомбы, затрещали пулемёты, задрожала земля от взрывов…

Смотрю, никто и ухом не ведёт, слушают, как в Колонном зале. Думаю, и мне не пристало отсиживаться в траншее, да и концерт прерывать негоже… В общем, налёт фашистов выдержала, программу довела до конца».

Солдаты ждали на фронте артистов, но, прежде всего, они ждали Русланову. В самом начале войны в репертуаре певицы появилась песня «Валенки», ставшая воистину народной, воистину фронтовой. Оптимистичные, добрые «Валенки» заряжали бойцов оптимизмом, помогали им выживать в невероятно суровых условиях.

Лидия знала это, и ехала к бойцам через грязь, дождь и снег. Михаил Гаркави сопровождал жену около года, но затем он, по всей видимости, устал. Винить Михаила Наумовича трудно, ведь не каждый, как он, бывал под бомбежками и обстрелами.

Гаркави перестал ездить в Руслановой на фронт, а затем супруги расстались, сохранив, впрочем, дружеские отношения.

В апреле 1942 года Лидия Русланова прибыла в поселок Спас-Нудель под Волоколамском — выступать перед бойцами 2-го гвардейского кавалерийского корпуса.

Командиром корпуса был 45-летний генерал-майор Владимир Викторович Крюков, ближайший сподвижник Георгия Константиновича Жукова.

Владимир в 1940-ом году овдовел, у него была пятилетняя дочка Маргарита. Крюков был поражен красотой и талантом Лидии Руслановой. Певица, в свою очередь, оценила обходительность и ум боевого генерала.

Русланова вспоминала, что в одну из встреч Владимир Викторович преподнес ей старинные дамские туфли на французском каблуке:

«Он этим своим вниманием меня и взял. А туфли что? Тьфу! Я такие домработнице не отдала бы».

Крюков несколько раз приглашал Русланову с концертами в свой корпус, а в июле 1942-го Лидия Андреевна вышла за генерал-лейтенанта замуж.

После свадьбы Лидия Андреевна поехала в Ташкент, где находилась в эвакуации Маргарита Крюкова. Забрав девочку, певица вернулась в Москву и воспитывала Маргариту как собственную дочь.

В 1945 году певица забеременела, но по настоянию врачей ей пришлось беременность прервать — возраст, начинающийся диабет. Медики были уверены, что 45-летняя певица родов не переживет.

Во время наступления Красной Армии Лидия Русланова следовала по Европе вместе с корпусом мужа. В составе корпуса были и две батареи «Катюш», которые были построены на деньги Лидии Андреевны.

В апреле певица прибыла в Берлин, а 2 мая 1945 года выступила с концертом у Рейхстага. Это было грандиозное событие.

Солдаты просили певицу спеть то одну песню, то другую, и она выполняла все «заказы». Концерт продолжался до поздней ночи. В конце этого поразительного мероприятия Г.К. Жуков встал со своего места, подошел к Руслановой и приколол к ее костюму свой орден.

Лидия Русланова дала на фронтах Великой Отечественной войны 1120 концертов — больше, чем любой другой советский артист. Наградой для певицы стал Орден Отечественной войны I-й степени, врученный как за концерты, так и за «активную личную помощь в деле вооружения Красной Армии новейшими техническими средствами».

Война кончилась. Лидия Андреевна с супругом вернулись в Москву. Жизнь певицы и генерала была роскошной даже по меркам сегодняшнего времени, чего уж говорить о разрушенной послевоенной стране. Знакомая певицы вспоминала:

«Жила она в переулке рядом с Домом литераторов. У неё не дом был, а музей! Стояла очень красивая павловская мебель. Помню диван, а на нём покрывало из чернобурок… Картин у неё очень много было. А ещё у Руслановой была такая красивая шкатулка из красного дерева, с хитрыми замками… полная драгоценностей».

О роскошной жизни Лидии Андреевны и Владимира Викторовича знала вся Москва. В Кремле были этим раздражены, но предпочитали не трогать популярную певицу и генерала.

Все изменилось в 1946 году, когда в немилости у Сталина оказался Маршал Победы Г.К. Жуков. Дочь военачальника Маргарита Жукова писала впоследствии:

«Сталин не смог вынести авторитета полководца Жукова в армии и стране, его международного престижа.

Поэтому после Победы, сняв мундир генералиссимуса, он не забывает о Георгии Константиновиче, «задвинув» его в 1946 году командующим Одесским военным округом».

Более того, весной 1946 года на Высшем военном совете разбиралось дело Жукова по материалам допроса Главного маршала авиации А.А. Новикова, арестованного по т.н. «делу авиаторов».

Обвинения в адрес Георгия Константировича были суровые — «присвоение трофеев, раздувание заслуг в деле разгрома Гитлера». На одной из бумаг стояла личная резолюция Сталина:

«Присваивал себе разработку операций, к которым не имел никакого отношения».

Все высшие военачальники поддержали Жукова, что позволило Георгию Константиновичу избежать ареста.

Тем не менее, радоваться было еще рано. В июне 1946-го было открыто новое дело, получившее название «Трофейное». Следствие установило, что Жуков «в значительных количествах» вывозил из Германии мебель, произведения искусства, «имущество для личного пользования».

Георгий Константинович частично признал свою вину:

«Я признаю себя очень виноватым в том, что не сдал всё это ненужное мне барахло куда-либо на склад, надеясь на то, что оно никому не нужно».

Именно при расследовании «трофейного дела» всплыли имена Лидии Руслановой и генерала Владимира Крюкова.

Награждение Жуковым певицы Орденом Отечественной войны было признано незаконным, и награды Русланова была лишена. Георгию Константиновичу объявили партийный выговор.

Расследование «трофейного дела» продолжалось, и в 1948-ом году в нем впервые была использована максимально жесткая формулировка — «заговор военных».

Высшей власти были необходимы показания на Жукова, и с этой целью было арестовано сразу несколько генералов, считавшихся ближайшими соратниками маршала.

Среди арестованных оказался и Владимир Крюков, причем арест был произведен прилюдно в аэропорту Внуково, куда генерал прибыл встречать с гастролей жену.

Лидия Андреевна, кстати сказать, в Москву так и не прилетела, так как она была арестована в аэропорту вылета в Казани.

Руслановой предъявили обвинение сразу по нескольким статьям — «антисоветская пропаганда», «грабеж и присвоение трофейного имущества в больших масштабах».

По данным следствия, генерал Крюков в конце войны «опустошал жилища немцев», прежде всего, забирая антикварную мебель, драгоценности и картины.

Во время обыска у семейной четы были обнаружены: два автомобиля «Мерседес-Бенц»; автомобиль «Ауди»; автомобиль Horch; 132 картины отечественных живописцев; 35 старинных ковров; драгоценности; гобелены; старинные вазы; раритетные немецкие книги; скульптуры из бронзы; меха; 700 тыс рублей наличными; модельная обувь и костюмы и многое другое.

Русланова наотрез отказалась признать себя виновной. Ценности, по словам певицы, принадлежали ее мужу.

Допрос Лидии Андреевны продолжался несколько дней. Следователь пытался добиться от певицы информации, связывавшей Жукова с Крюковым и «трофейным бизнесом». Русланова не сказала ничего, что могло опорочить маршала.

Единственное, в чем призналась Русланова — это в страсти к коллекционированию. Именно так были приобретены полотна русских художников, а также коллекция драгоценностей из 208 предметов.

Допросы были прекращены, и Лидия Русланова выдохнула: ей показалось, что беда миновала. Увы, это оказалось совсем не так. В январе 1949 года было издано распоряжение о запрете концертов певицы, а также продажи ее пластинок.

Приговора Лидия Русланова ожидала в Лефортовской тюрьме, санчасть которой выдала заключение о состоянии здоровья 49-летней певицы:

«При освидетельствовании здоровья заключённой Руслановой Лидии Андреевны оказалось, что она имеет хроническое воспаление жёлчного пузыря и печени, катар и невроз желудка, вегетативный невроз. Годна к лёгкому труду».

28 октября 1949-го Лидию Андреевну приговорили к десяти годам лагерей с конфискацией имущества.

Вскоре певица была этапирована в Озерлаг в селе Изыкан Иркутской области. Руслановой и другим заключенным предстояло строить первую ветку БАМа — «Тайшет-Братск».

В Изыкане Русланову знали все, а начальник Озерлага полковник Евстигнеев был ее поклонником.

Лидия Андреевна умудрялась давать концерты в лагере, а на работу ходила с двумя охранниками из ранее освобожденных заключенных.

Проведя в Изыкане около трех месяцев, Русланова была переведена в Тайшет, где также пользовалась огромным уважением и среди заключенных, и среди лагерного начальства.

Весной 1950 года на Лидию Русланову поступил донос от некоего капитана Меркулова:

«Русланова распространяет среди своего окружения антисоветские, клеветнические измышления, и вокруг неё группируются разного рода вражеские элементы из числа заключённых. На основании изложенного полагал бы выйти с ходатайством о замене 10 лет ИТЛ на тюремное заключение на 10 лет».

26 марта Русланову вывезли из Озерлага и доставили во Владимирский централ (центральная тюрьма).

Снова начались допросы, которые на этот раз были гораздо более жесткими. Три месяца из певицы пытались «выбить» показания на Жукова. И снова Лидия Русланова решительно отказалась очернять маршала.

Итогом допросов стала замена исправительно-трудового лагеря на тюремное заключение. Пребывание во Владимирском централе стало для Руслановой тяжелым испытанием. Одна из заключенных вспоминала:

«Вертухай положил глаз на Русланову, хотел, чтобы она пела на праздничном вечере. Русланова, выразительно глядя на решетку, отвечала: «Соловей не поет в клетке».

Из-за конфликтов с тюремным начальством и рядовыми охранниками Русланова несколько раз попадала в карцер, после чего тяжело болела.

Страданий Лидии Андреевне добавляло то, что она ничего не знала о судьбе мужа. Между тем, Владимира Крючкова осудили на 25 лет лагерей, лишили всех военных наград, звания Героя Советского союза.

5 марта 1953 года скончался Иосиф Виссарионович Сталин, и уже 25 апреля Владимир Крючков написал в ЦК КПСС заявление с просьбой о пересмотре его дела и дела его жены Лидии Руслановой. Генерал в своем письме так объяснил свое участие в «трофейном деле»:

«В Германии мы после войны покупали целый ряд вещей. На каждую вещь имелись счета (в деле их не оказалось). Три машины, обнаруженные у меня, тоже значатся как присвоенные, а на самом деле одна была подарена Верховным Главнокомандующим, на что имелись соответствующие документы; вторая куплена с разрешения Главнокомандующего оккупационными войсками.

В акте значится как присвоенная даже служебный «Бьюик» выпуска 1937 года. На все машины имелись документы. В акт внесена как присвоенная мной даже вся казённая мебель в моей служебной квартире в городе Черняховске…Виновен ли я в присвоении трофейного имущества?

Да, виновен, но не такого количества, как фигурирует в деле. И уж ни в какой степени не виновна моя жена, которая никакого отношения к этому не имела».

Отправив письмо в ЦК КПСС, Крючков также написал Г.К. Жукову, после смерти Сталина ставшему заместителем министра обороны СССР.

Уже 2 июня Жуков лично обратился к Н.С. Хрущеву, потребовавшему пересмотреть дело певицы и генерала.

Сначала было пересмотрено дело Руслановой. Никакой вины певицы в присвоении трофеев и антисоветской агитации обнаружено не было.

31 июля 1953 года было издано постановление: «Дело Крюковой-Руслановой Лидии Андреевны прекратить, ее из под стражи освободить и полностью реабилитировать».

1 августа Лидия Русланова была освобождена из тюрьмы. В конце августа певица наконец-то встретилась с супругом — Владимира Викторовича также реабилитировали и освободили.

Шикарную квартиру в Лаврушинском переулке у супругов давно отобрали, и они с дочерью поселилась на съемном жилье.

По словам Маргариты Крюковой, Лидия Александровна еще долго испытывала тревогу из-за пережитого: вскакивала по ночам, проверяла замки на дверях, просила всех говорить не так громко («Тише, тише, тише!»).

Маргарита как-то раз спросила у матери:

«Всё, что ты заработала за 30 лет, отняли. Как ты можешь спокойно к этому относиться?».

Ответ Руслановой был следующим:

«Всё это не имеет значения. Унизили ни за что перед всей страной — вот это пережить невозможно».

Лидия Андреевна, относившаяся к себе с большой строгостью, считала, что тюрьма «уничтожила ей голос». На сцену певица возвращаться не хотела, но жизнь распорядилась иначе.

Ее муж Владимир Крюков практически не мог ходить: лагеря сорвали спину. Русланова решила возобновить концертную деятельность, чтобы купить автомобиль, на котором можно было бы возить мужа.

Возвращение Лидии Руслановой состоялось 6 сентября 1953 года в Зале Чайковского. Лидия Андреевна не верила, что придет много народу, говорила дочери, что ее забыли.

Зал был набит битком, а люди стояли на улицах, слушая по радио потрясающий голос великой певицы.

Это был безусловный, безоговорочный триумф! Лидия Андреевна доказала, что ни лагеря, ни годы, ни беды не властны над подлинным талантом.

Русланова снова начала гастролировать, записывать пластинки. Вскоре в семье появился новенький автомобиль ЗИМ, на котором возили отдыхать больного Владимира Викторовича.

Лидия Андреевна полностью обставила квартиру, купила дачу в Переделкино. Вот только коллекционированием Русланова больше не желала заниматься.

Певица смогла восстановиться, смогла снова взлететь. Увы, Владимиру Викторовичу Крюкову это не удалось. Муж Руслановой тяжело болел, перенес два инфаркта. 16 августа 1959 года генерал Крюков скончался в возрасте 62 лет.

Лидия Андреевна любила своего мужа глубокой, искренней и преданной любовью. Для певицы смерть супруга стала тяжелейшим ударом: больше года Русланова не могла гастролировать.

Лишь в 1961-ом Лидия Андреевна снова вернулась к своему благодарному зрителю.

В 70-е годы в СССР появилось много новых ярких певиц, но Русланова все равно оставалась на плаву. В августе 1973-го в Ростове-на-Дону во время концерта зрители раз за разом требовали Лидию Андреевну «на бис», два часа не отпускали ее со сцены.

Тем не менее, здоровье Руслановой с момента смерти мужа было подорвано. У певицы болело сердце, она регулярно оказывалась в больнице.

21 сентября 1973 года у Людмилы Андреевны случился сердечный приступ. Всенародную любимицу экстренно доставили в больницу, но врачи уже ничего не могли сделать.

Величайшая русская певица Лидия Андреевна Русланова скончалась в возрасте 72 лет. Артистку похоронили рядом с ее дорогим супругом Владимиром Крюковым на Новодевичьем кладбище.

В день похорон Руслановой на улицы, казалось, вышла вся Москва. Властям даже пришлось остановить движение транспорта у Новодевичьего. И никто не спрашивал — что же происходит? Все знали — благодарный народ провожает в последний путь свою любимую певицу.

Певицу, голос которой звучит до сих пор и будет звучать всегда.