Георгий Вицин ушёл из жизни 22 октября 2001 года, всего несколько месяцев не дожив до своего 85-летия. Он остался в сердцах миллионов как олицетворение мягкого юмора и интеллигентности, став культовым благодаря ролям Труса, Хмыря и мечтательного Бальзаминова. Его персонажи были наивны, смешны и трогательны, но сам артист прятал за кулисами иной мир — мир молчаливой глубины, внутренней строгости и почти монашеского самоотречения.

Как жил человек, которого знал весь Союз, но которого почти никто не знал по-настоящему? Почему Вицин однажды предпочёл тишину славе, одиночество — светским раутам, а скромность — вечному вниманию?

Тайна рождения

Судьба Вицина началась загадочно — как будто с первых же дней намекая, что в этой жизни не всё будет гладко, но точно будет интересно.

Будущий актёр появился на свет в ноябре 1917 года — в самый разгар революционного хаоса — в городке Териоки, что на Карельском перешейке. Тогда это была Финляндия, а сегодня — российский Зеленогорск под Санкт-Петербургом. Место его рождения — уже почти метафора: где-то между государствами, эпохами, смыслами.

Но в документах советской эпохи значилась другая дата — 23 апреля 1918 года.

Официальная «биография» появилась благодаря находчивости его матери, Марии Матвеевны, которая сознательно «состарила» сына на бумаге на год вперёд. Это было не прихоть, а выживание: по формальным правилам мальчика иначе не приняли бы в лесную школу-интернат. Для вдовы с ребёнком на руках это был единственный шанс.

А фамилия? И тут не обошлось без случайности. Настоящая — польская, «Вицен», унаследована от прадеда Степана. Но в советском паспорте будущей звезды из-за банальной опечатки появилась «Вицин» — и так осталось навсегда. Сам Георгий Михайлович никогда не пытался что-то менять. Может быть, чувствовал: небольшие несоответствия в бумагах как будто создают вокруг него мягкий щит от излишнего внимания.

Детство среди боли и балконов

Юные годы Вицина были далеки от радости и беззаботности. Его отец Михаил вернулся с войны — не героем, а инвалидом, изломанным и отравленным газами.

-

Он медленно угасал прямо на глазах у семьи, пока совсем не ушёл из жизни. Вся тяжесть забот и выживания легла на плечи матери — женщины скромной, но поразительно сильной.

-

Чтобы прокормить сына, она бралась за любую работу: от швеи до посудомойки. Но судьба неожиданно привела её в Колонный зал Дома Союзов — один из центральных культурных очагов Москвы, где она устроилась билетёршей.

Именно там, сидя по вечерам на свободных местах в полумраке зала, маленький Гоша впервые увидел сцену. Это было волшебство без слов — волшебство, за которое он уцепился всей душой.

Если всё устраивает, двинемся дальше: ко второму блоку — «Против робости — сцена» и «первые шаги в театре». Готов продолжить, как только ты дашь добро.

Сцена как убежище от одиночества

Школьная сцена стала для Вицина первым настоящим островком свободы. Мир вокруг был строгим, неприветливым — особенно к застенчивым мальчикам из бедных семей. А вот сцена принимала любого, кто готов был говорить её языком.

Первое выступление в 12 лет — роль шамана, с диким танцем и бубнами — стало для Георгия не просто детским представлением, а личным откровением. Взъерошенный, босой, с краской на лице, он впервые почувствовал нечто невероятное: зрители смотрят, слушают, верят. Он понял — здесь он может быть кем угодно, здесь он не боится.

Театр дал Вицину то, чего не было в реальной жизни — уверенность. Скромный в быту, он превращался на сцене в бурю эмоций. Этот контраст стал его творческим кодом на всю жизнь: чем тише в жизни — тем громче в роли.

Путь к профессии через отказ

Но одного желания быть артистом было мало. В 1933 году, совсем юным, Георгий поступил в Театральное училище при Малом театре. Казалось бы, мечта рядом. Но реальность оказалась суровее: через год его отчислили. Формулировка в личном деле звучала как приговор: «за легкомысленное отношение к профессии».

Это было ударом. Молодой Вицин переживал страшно, но не сдался.

Следующей попыткой стало училище при Театре имени Вахтангова. Но и здесь он не задержался — покинул учебное заведение через год, не найдя отклика, понимания, учителя. Казалось, судьба испытывает его на прочность, ставя одну стену за другой.

Судьбоносная встреча

Решающим стало поступление в студию Второго МХАТа в 1935 году. Там, наконец, он встретил того, кто поверил в него по-настоящему — Серафиму Бирман, актрису-легенду и педагога с тончайшим чутьём. Именно она разглядела в неуверенном, странноватом юноше особый дар — внутреннюю музыку, редкий тембр душевности, которым обладали только настоящие артисты.

В студии МХАТа Вицин наконец обрёл свой ритм. Он не был звёздным учеником, но в каждой роли искал глубину, часто в ущерб внешним эффектам. Его нельзя было не заметить: не брал в лоб, но брал в сердце.

Театр имени Ермоловой: сцена, которая давала и забирала

Работа в Театре имени Ермоловой стала для Георгия Вицина тем рубежом, за которым он уже не просто «играл роли», а действительно жил на сцене. Он пришёл туда ещё студентом, но практически сразу стал выделяться среди труппы. Его неяркая, будто бы скромная внешность не мешала, а, наоборот, позволяла вживаться в самые разные образы: от юродивых до философов, от мечтателей до стариков.

Особенно сам Вицин ценил две свои театральные работы того периода. Аркашка Счастливцев из «Леса» Островского — вспыльчивый, одержимый идеями странствующий актёр — стал своего рода метафорой его самого: немного нелепый, немного смешной, но с трагической глубиной. А в «Укрощении укротителя» он играл дряхлого Морозо — на десятилетия старше себя по сценическому возрасту, но настолько точно, что зал верил каждому жесту.

Именно тогда зрители начали говорить: «Сегодня Вицин играет?» — и если в афише его имени не было, многие сдавали билеты. Он стал тем самым артистом, ради которого шли в театр, а не на пьесу.

Но за признанием скрывалась другая сторона — профессиональная усталость. Жёсткая театральная дисциплина, постоянная необходимость выходить на сцену даже тогда, когда «душа не играет», тяготили артиста. Он не любил репетировать «по форме», не верил в игру без вдохновения. А театр требовал именно формы и стабильности. Постепенно Вицин начал чувствовать себя в театре как в роскошной, но всё же клетке.

Любовь, похожая на драму

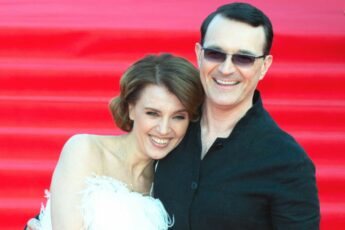

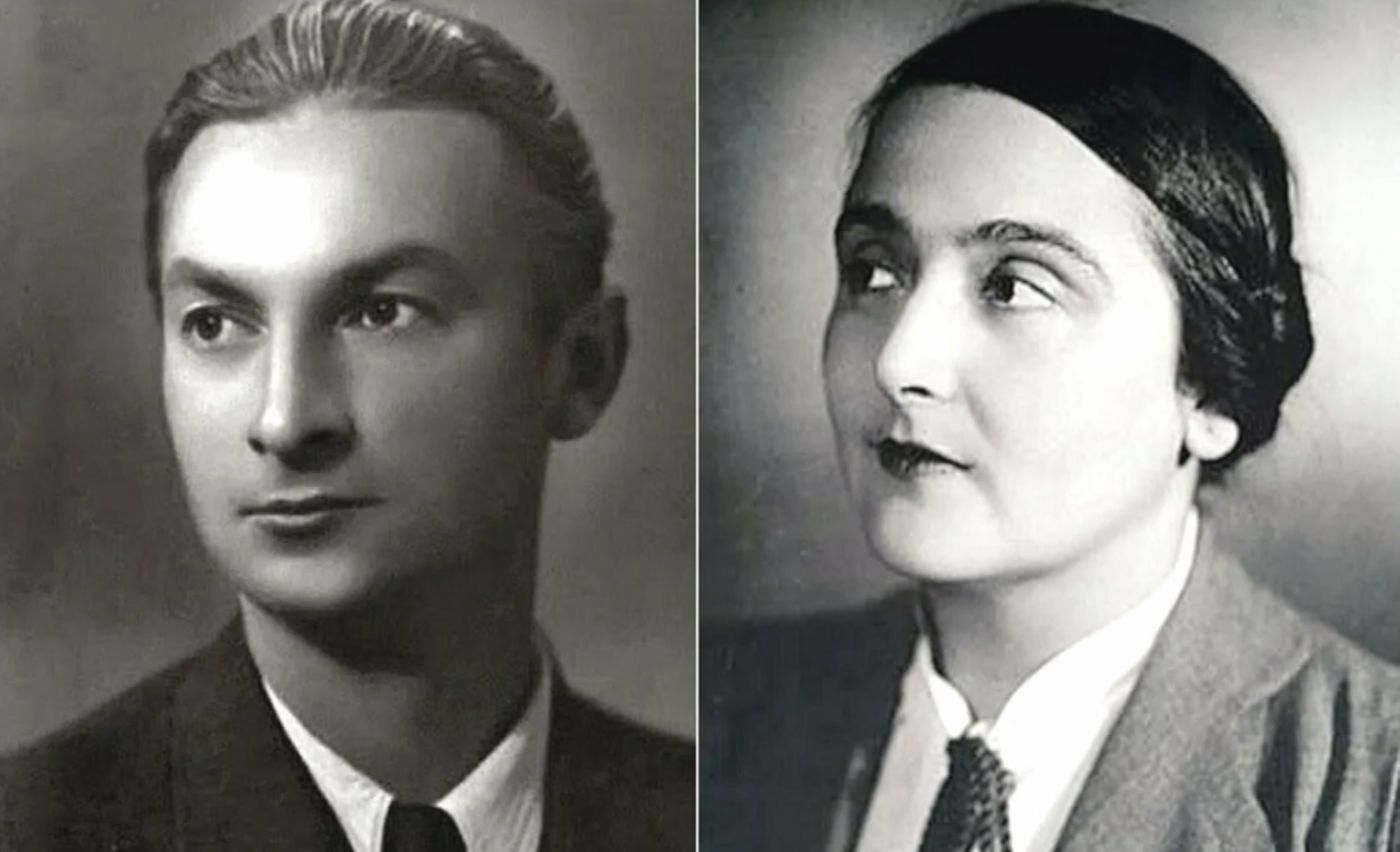

В то же время за кулисами разворачивалась настоящая драма, не уступающая по накалу лучшим постановкам. Вицин, которому было всего девятнадцать, без памяти влюбился в блистательную актрису театра — Дину Тополеву.

-

Осложнялось всё тем, что она была не только старше, но и… замужем. Причём за человеком, которого Георгий уважал и считал своим наставником — народным артистом СССР Николаем Хмелёвым.

-

Всё могло закончиться скандалом, но Хмелёв оказался редкостно благородным человеком. Он не устраивал сцен, не мстил, не вычеркивал Вицина из жизни. Он просто развёлся с женой, а к юному артисту сохранил уважение и даже помогал в профессиональном смысле.

Это была история, в которой каждый поступил по-человечески. Без грязи, без злобы, — так, как умеют только по-настоящему тонкие люди. Но как бы ни складывались личные отношения, театр оставался для Вицина всё менее родным. И в какой-то момент он понял: пора искать иной путь.

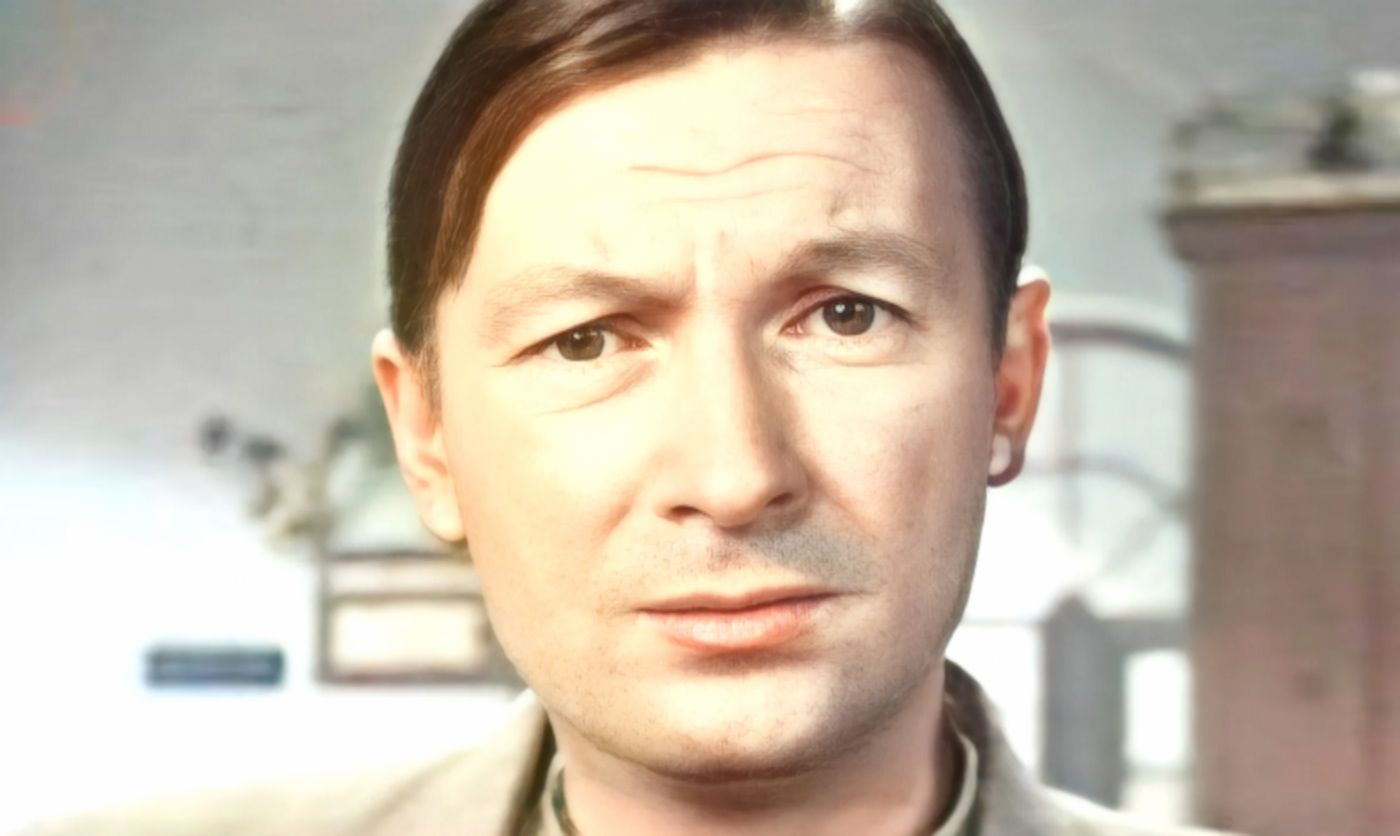

В конце 1940-х Вицин начал всё чаще появляться в кино — сначала в эпизодах, почти всегда без имени в титрах. Он не стремился «попасть в кадр любой ценой» — он просто пробовал. Режиссёры замечали его тонкую мимику, выразительные глаза, удивительное умение быть смешным, не крича и не переигрывая.

Настоящий перелом случился в 1954 году, когда ему доверили главную роль в комедии «Запасной игрок». Его Вася Веснушкин — простой, робкий, но невероятно обаятельный парень — сразу полюбился зрителям. Это был не супергерой, не глыба, не романтический красавец — это был «наш», близкий и понятный. Именно тогда кино открыло в Вицине то, что театр не всегда замечал — всенародную любовь.

Кинокомик без грима

После успеха в «Запасном игроке» путь Георгия Вицина в кинематографе резко изменил направление. Он перестал быть «мальчиком на заднем плане» — теперь его персонажи становились центральными, узнаваемыми, любимыми. Но главное — живыми.

Следующие фильмы закрепили его статус: «Она вас любит», «Карьера Димы Горина», «Самогонщики»… И наконец, судьбоносное сотрудничество с Леонидом Гайдаем, которое превратило Вицина из актёра — в символ эпохи.

Когда Гайдай начал снимать комедии нового типа, с остроумными миниатюрами и абсурдными ситуациями, ему нужен был не просто артист — нужен был характер. И Вицин оказался идеальным «Трусом» — не потому что он действительно трус, а потому что умел показать интеллигентность в панике, добродушие в растерянности, мудрость сквозь глупость. Это была высшая проба актёрского мастерства: играть дурака, не становясь дураком.

«Трус, Балбес и Бывалый»

Совместно с Юрием Никулиным и Евгением Моргуновым Вицин стал частью самого узнаваемого актёрского трио Советского Союза. Их образы стали почти фольклорными: дети рисовали их на тетрадках, взрослые цитировали реплики, а сцены из фильмов разбирались на анекдоты и афоризмы.

Но за экранной лёгкостью скрывалась ювелирная точность. Вицин работал как тонкий драматург внутри комедии: он не просто следовал указаниям режиссёра, он предвосхищал их. Леонид Гайдай часто признавался, что Вицин сам приносил в кадр десятки находок — и каждая работала на результат.

«Поберегись!», крик, с которым Трус вылетает в окно в «Кавказской пленнице» — импровизация. Трясущийся шприц, вставленный в ягодицу Бывалого, — тоже его идея. А сцена с «конвульсиями от страха», когда они преграждают дорогу героине Натальи Варлей? Родилась прямо на площадке.

Он играл телом, взглядом, тишиной — и это тонкое актёрское мастерство ценили коллеги: Никулин называл его «самым глубоким из нас троих».

Талант без позолоты

Парадоксально, но при всенародной любви Вицин никогда не вёл себя как звезда. Он не давал интервью, не стремился в телепередачи, не заводил светских знакомств. Его жизненная философия звучала просто: «Прожить так, чтобы не мешать другим».

Он надевал самую скромную одежду, избегал внимания, не пользовался громким именем. И в то же время оставался предельно внимательным и человечным — всегда находил слова поддержки, шутку или совет. Коллеги вспоминали: он мог молчать часами, но в нужный момент сказать одну фразу — и всё становилось на свои места.

Как Вицин построил две семьи — и не разрушил ни одну

За экранным образом застенчивого неудачника скрывался человек редкой внутренней культуры. Георгий Вицин не афишировал личное, не давал интервью о «сердечных делах», не раздавал цитат о любви. И тем не менее, его личная жизнь была не просто необычной — она была примером того, как можно быть верным, даже если жизнь сложилась не по учебнику.

После влюблённости в Дину Тополеву — актрису, с которой он пережил бурную молодость — они продолжали жить вместе вплоть до конца 1940-х годов. Официальным браком их отношения не стали, но духовная связь между ними сохранялась. Она была старше, опытнее, сложнее — и, кажется, он всегда оставался перед ней в лёгком внутреннем поклоне.

А потом случилась другая встреча — не такая бурная, зато по-настоящему судьбоносная.

Весна. Пасха. Актёры и сотрудники театра накрывают праздничный стол в реквизиторской. Вдруг дверь распахивается — и входит молодой Георгий Вицин с кроткой, немного смешной улыбкой:

— Девочки, я зашёл похристосоваться!

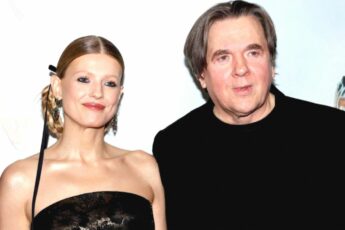

Три поцелуя, стук крашеных яиц — и всё. Искра, тихая, но уверенная. Так он познакомился с Тамарой Мичуриной — скромной театральной костюмершей, племянницей того самого Ивана Мичурина. Тамара была не актрисой, не музой, не «богемой» — но стала для Вицина опорой на десятилетия.

Их отношения развивались быстро и без громких сцен. В 1949 году они поженились официально. А в 1954 году у них родилась дочь Наталья — светлая, тихая девочка, для которой отец был не героем с экрана, а человеком, рядом с которым всегда спокойно.

Между прошлым и настоящим

Многие не поняли бы — но Тамара поняла. Когда с годами здоровье Тополевой стало ухудшаться, Вицин не отвернулся. С согласия жены он продолжал помогать своей бывшей любви: носил еду, лекарства, подолгу разговаривал с ней — потому что не мог иначе.

И Наташа, его дочь, тоже не была отстранена от этих отношений. Она бывала в доме Дины, относилась к ней с уважением, а та отвечала теплом. Так у Вицина была не одна семья — а две, и в обеих царила тишина, согласие, доброта.

Один из друзей семьи позже скажет:

«Он выстроил совершенно уникальную систему. Это не любовный треугольник — это какая-то форма зрелой любви, в которой никто не обижен, и всем хватает места».

Молчаливое прощание с искусством

В 1990-х Георгий Вицин исчез с экранов почти без объяснений. Он не давал громких интервью, не осуждал коллег, не сетовал на новые времена. Но однажды сказал фразу, которая всё объяснила:

«Кино больше не возродится. И мне, пожалуй, пора отдохнуть».

Он не хотел сниматься в том, что не считал настоящим искусством. Не гнался за деньгами, не ждал ролей, не звонил режиссёрам. Просто остался дома — в своей тишине.

Его квартира в Москве была похожа на уютную келью: скромная мебель, старые книги, бумажные вырезки, тихий свет. Он читал много, страстно, с подростковым азартом. Экзюпери, Лев Толстой, книги по философии, труды по йоге. Ещё с молодости Вицин практиковал дыхательные упражнения, растяжки и асаны. Он не курил, не пил, почти не ел мяса — и говорил, что это помогает не стареть душой.

Но главное — он любил животных. По-настоящему, не ради красивой фотографии. Каждый день, ровно в одно и то же время, он выходил на улицу — кормить голубей, воробьёв, бездомных кошек и собак. Иногда соседи смеялись: «Опять твой актёр к вороньему рынку идёт». Но тем, кого он подкармливал, было не до иронии — они знали, что он не забудет.

Мальчик по имени Мальчик

Однажды зимой он увидел на улице дрожащего щенка — мокрого, почти замёрзшего. Забрал домой, отогрел, накормил. Назвал просто: Мальчик. Эта собака прожила с ним 12 лет, став для него настоящим другом. Утром — прогулка. Днём — чтение книг. Вечером — кормление птичек. Удивительно скромный быт великого артиста, который мог бы жить совершенно иначе — но выбрал этот путь.

Когда в 2001 году у Вицина случился сердечный приступ во время выступления, он попал в больницу. И снова — без помпы, без свиты, без пафоса. Он стеснялся просить помощи, не звал никого, даже супругу. Просил её только об одном:

«Присматривай за Мальчиком».

Жена позже объясняла журналистам: «Он не хотел, чтобы я его видела в таком состоянии. А Мальчик — его единственная забота».

Последний акт

Информация о тяжёлом состоянии Вицина просочилась в прессу. Поклонники начали писать письма, предлагать помощь, врачи старались. Когда о его госпитализации узнал Никита Михалков, он немедленно организовал перевод артиста в элитную клинику Минздрава. Но было уже поздно.

22 октября 2001 года Георгий Вицин ушёл — тихо, как жил. Без прощания, без речей, без «последнего слова». Его последние дни, по словам врачей, были наполнены редким для человека в таком состоянии мужеством. Он шутил. Он пытался подбодрить санитарок. Но эти шутки были такими, что у всех наворачивались слёзы.

Через сорок дней после его смерти умер и Мальчик.