Она вошла в советское кино не с громким скандалом и не с глянцевой улыбкой, а с какой-то тихой уверенностью — будто знала, что сцена примет её, если она просто сделает шаг. Людмила Глазова не была из тех, кто ломает двери. Она стояла перед ними и ждала, пока время само распахнёт створку. И дождалась.

В 1936 году, когда на экраны вышел фильм «Вратарь», страна увидела девушку со светлым лицом, в глазах которой будто отражался ещё не прожитый век. Не кинодива, не роковая красавица — обычная, искренняя, почти домашняя. Та, к которой тянулись руки, которой верили без слов. И публика поверила.

Письма в редакции, восторженные заметки, поклонники под окнами. Глазова стала новой любимицей экрана. Советская слава была без глянца, без миллиардных гонораров, но с чем-то большим — доверием зрителя. В тридцатые это значило всё.

А ведь начиналось всё почти случайно. В Москве, куда семья Глазовых переехала из провинции, Людмила поступила в кинотехникум — с тем же азартом, с каким другие штурмуют сцену или военкомат. Фильмы, в которых она снималась сначала, тихо пылились на полках, не дожив до проката. Она училась терпению. Терпение, кстати, станет её главным талантом — не актёрская техника, не внешность, а именно умение ждать.

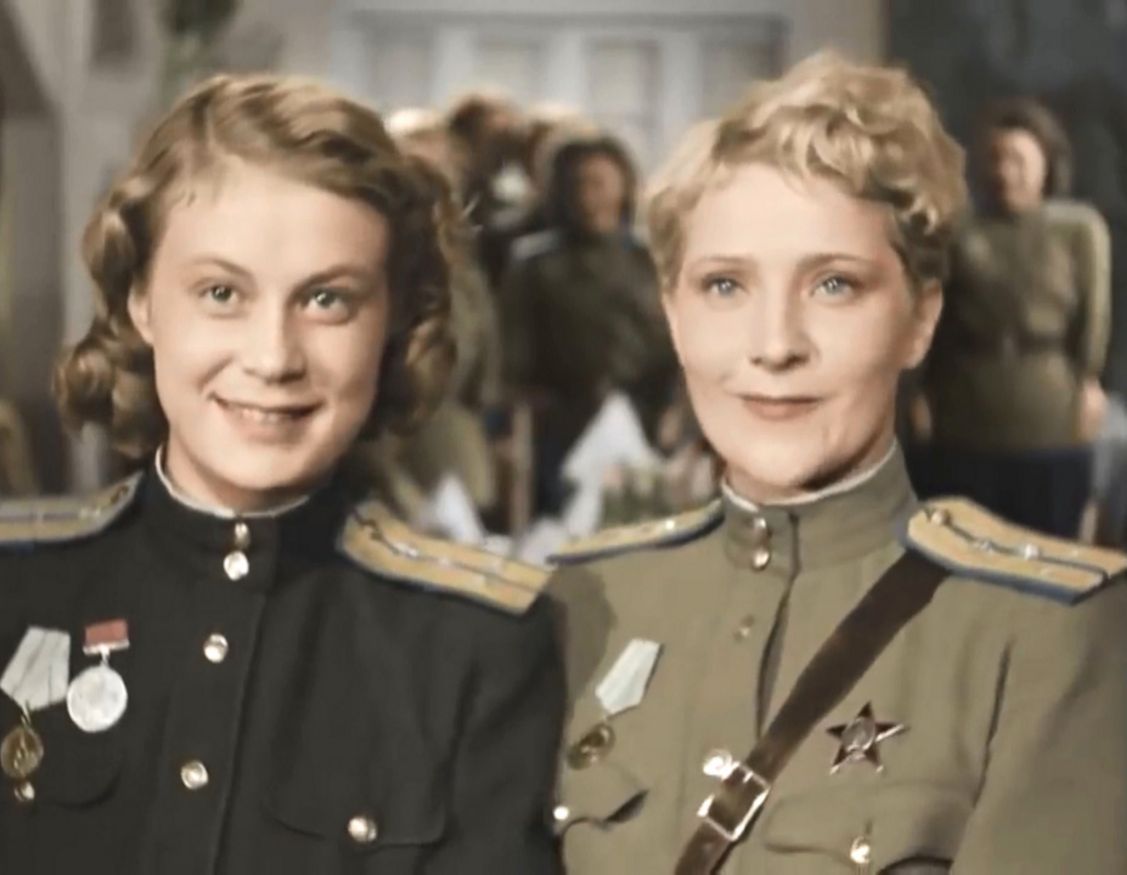

Когда успех всё же пришёл, он не оглушил её. Глазова не позволяла себе зазнаться — как будто знала, что удача не вечна, что у неё срок годности, как у хрупкой плёнки. После «Вратаря» последовали новые роли — «Руслан и Людмила», затем — «Небесный тихоход», фильм, где она впервые по-настоящему засветилась в народной памяти.

Катюша Кутузова из «Небесного тихохода» — лёгкая, солнечная, настоящая — словно вырвалась из хроники военного времени, чтобы напомнить, что радость ещё существует. В ней не было надуманной бодрости, она не играла счастье — она просто им была.

И всё же за этим светом всегда стояла тень. Возможно, уже тогда в ней жила предчувствие: за любой вспышкой — тьма, за овациями — тишина.

ЛЮБОВЬ И ТРАГЕДИИ

Она не умела быть кокеткой. Ни в жизни, ни на экране. У Глазовой не было этой лёгкой женской игры, когда улыбка — маска, а взгляд — капкан. Она жила и чувствовала всерьёз, без фильтров и прикрас. Может, поэтому и любила — тоже всерьёз.

На съёмках «Вратаря» всё началось с простого жеста: режиссёр Семён Тимошенко, уже тогда известный и властный, поправил ей воротник перед дублем. Мгновение — и между ними что-то дрогнуло. Не гром, не молния. Скорее — тихий внутренний звон, тот, что слышишь только сам.

Он был старше, опытнее, с резким характером. Настоящий военный режиссёр — прямой, жёсткий, непримиримый. Глазова — противоположность: тёплая, терпеливая, почти домашняя. Но именно из таких контрастов часто рождаются союзы, где держатся годами не на страсти, а на взаимном уважении.

Сначала они скрывали отношения. В двадцатые и тридцатые актрисам и без того приходилось непросто — женская слава часто воспринималась как каприз, а не заслуга. Да и он боялся пересудов: режиссёр и актриса, роман на площадке — всё это пахло служебным романом, а в их мире такие запахи быстро превращались в дым.

Но скрывать долго не получилось. Он приходил к ней на площадку даже тогда, когда не имел отношения к проекту. Стоял в углу, наблюдал — и всё было понятно без слов. Глазова, заметив его взгляд, играла лучше, чем когда-либо.

Он был её опорой, её учителем, её зрителем. И, возможно, единственным человеком, рядом с которым она могла позволить себе слабость.

Она мечтала о ролях у него, и, казалось бы, это логично. Но Тимошенко был упрям:

— Нет. Не могу. Не хочу мешать тебе быть собой. Я режиссёр, я жёсткий, ты будешь страдать. — Он говорил это спокойно, без позы. И, может быть, был прав. Иногда любовь выживает только вдали от сцены.

И всё же её актёрская душа скучала по свету. Она тосковала по съёмкам, по движению, по жизни, где каждый день — новое начало. А он — уговорил её остаться дома. «Сцена подождёт», — говорил. Только жизнь, как выяснилось, не ждала.

Пока она играла в кино, она была защищена — свет, работа, смысл. А потом, когда пришло личное горе, ничего этого не осталось.

Потеря сына стала не просто трагедией — она как будто выжгла внутри всё человеческое. Деревня, лёд, крик, потом тишина. Она перестала плакать. Неделями не разговаривала, только курила у окна, глядя в пустоту. Люди старались не тревожить.

Её спасал Тимошенко. Не словами — присутствием. Он сидел рядом, приносил чай, читал газеты, делал вид, что всё по-прежнему. А потом — по вечерам — оставлял её одну, чтобы дать выговориться тишине.

Через два месяца судьба нанесла новый удар. Убит племянник — просто шёл вечером по улице, нарвался на пьяных. Бессмысленно, грязно, без причины. Это стало последней каплей.

Людмила будто перестала чувствовать боль. Не потому что привыкла — просто внутри больше не осталось живого места. И всё же она не озлобилась. Стала мягче, ещё тише. Люди, пережившие слишком многое, часто становятся похожи на воду — прозрачные, но с бездной глубины.

Она не жаловалась, не искала утешения. Продолжала жить рядом с Тимошенко. Он снимал фильмы, она молча помогала — искала костюмы, правила сценарии, сопровождала на премьеры. Всегда рядом, но всегда в тени.

Когда в нём началась болезнь, она сразу поняла — без шансов. Сначала лёгкая усталость, потом резкие боли, бессонные ночи. Диагноз был как приговор. Врачи не обещали ничего. Он, гордый и вспыльчивый, ненавидел собственную слабость. Она — ненавидела своё бессилие.

Десять лет она ухаживала за ним, не снимаясь, не живя своей жизнью. День за днём, как под присягой. Вставала в шесть, готовила, переворачивала, стирала, делала уколы. Всё сама. Ни сестёр милосердия, ни сиделок. Только она.

За эти годы её руки стали грубыми, но глаза — ещё мягче. Она не озлобилась даже на болезнь. «Мы всё ещё живём», — могла сказать тихо. И в этих словах было больше силы, чем во всех громких заявлениях о вечной любви.

Так прошли лучшие годы её жизни — без кино, без сцены, без света. Только любовь, переведённая в уход. Самая тихая и самая великая из ролей.

Когда он умер, она осталась не просто вдовой — осталась человеком без функции. Вся её жизнь была в ком-то другом, и вдруг этого «другого» не стало.

ЗАБВЕНИЕ

После смерти Тимошенко Глазова будто потеряла гравитацию. Дом, где ещё вчера стоял запах лекарств и старых бумаг, осиротел мгновенно. Тишина в квартире была не просто звуком — она стала веществом, густым, вязким, почти осязаемым.

Она попыталась вернуться в кино. Сыграла пару эпизодов, появлялась на экране ненадолго — как память о старом времени. Но режиссёры уже искали другие лица, другие типажи. В шестидесятые кино стало жёстче, быстрее, современнее. Людмила Глазова не вписывалась. Она не умела быть хищной. Она была человеком другой эпохи, где эмоции не кричали, а дышали.

Иногда её приглашали читать стихи в домах ветеранов. Она выходила на сцену — скромно, почти по-старинному, сдержанно поправляя платок. В зале хлопали, но без восторга, больше из уважения. И всё равно она светилась — как огонёк керосиновой лампы, тихий, упрямый, живой.

Она жила одна. Телефон молчал. Писем не приходило. От славы остались лишь выцветшие афиши и несколько фотографий — те самые, где она смеётся в «Небесном тихоходе», как будто смеётся над всем, что потом произойдёт.

Иногда соседи видели, как она идёт в магазин — медленно, в старом пальто, с прямой спиной. Никто бы не догадался, что эта женщина когда-то собирала залы и смотрела в камеру так, что сердце замирало.

Когда ей было чуть за пятьдесят, она уже не ждала перемен. А в шестьдесят — просто жила по инерции. Пенсия, аптечка, хлеб, молоко. Мелкие радости старости. Вечерами зажигала лампу и слушала радио — те же песни, под которые когда-то танцевала Катюша Кутузова.

Последний раз она появилась в кино в 1980-м, в фильме Динары Асановой «Никудышная». Маленькая роль бабушки — без грима, без позы, без попытки понравиться. Просто женщина, прожившая жизнь. Так и выглядела. Как будто это была не роль, а признание: «Вот я, вся, какая есть».

А потом — тишина.

16 мая 1983 года Людмилы Глазовой не стало. Смерть пришла тихо, как всё в её жизни. Вокруг ходили странные слухи — будто вспыхнули волосы, будто несчастный случай, будто всё не случайно. Газовая плита, утечка, одиночество. Истина так и осталась где-то между строк.

Может быть, это и есть самое точное определение её судьбы — между строк. Не громкая, не легендарная, не отмеченная звёздами на аллеях. Но настоящая. С болью, любовью и тем редким достоинством, которое не требует аплодисментов.

Похоронили её рядом с Тимошенко, на Серафимовском кладбище. Простая табличка, никаких украшений. Только имя, даты и воздух вокруг — такой же чистый и холодный, как её взгляд когда-то на экране.

Она прожила жизнь, которая не вошла в учебники кино, но осталась в памяти тех, кто видел её глазами, а не афишами. В мире, где шум и блеск часто важнее смысла, её история звучит как шёпот — тихий, но упорный.

И, может быть, именно этот шёпот и есть подлинный голос актрисы — не громкий, не требовательный, но честный до боли.

А вы как думаете — тишина, в которую ушла Людмила Глазова, была её выбором или приговором?