Иногда человек выходит на сцену — и воздух вокруг меняется. Не свет, не музыка, а что-то невидимое, плотное, будто воздух стал тяжелее. Так появлялся Эдуард Марцевич. Не герой, не гений, не идол — просто мужчина, у которого хватало достоинства не объяснять своё величие словами. Он жил без громких лозунгов, но каждое его движение было выверено, каждое молчание — выразительнее монолога.

В театральных кулуарах его называли «артистом старой школы», но это звучало не как формальность, а как диагноз благородства. Он не позволял себе халтуры даже в репетиции. Казалось, будто перед выходом на сцену Марцевич проходил невидимую грань — где заканчивалась повседневность и начиналось священнодействие.

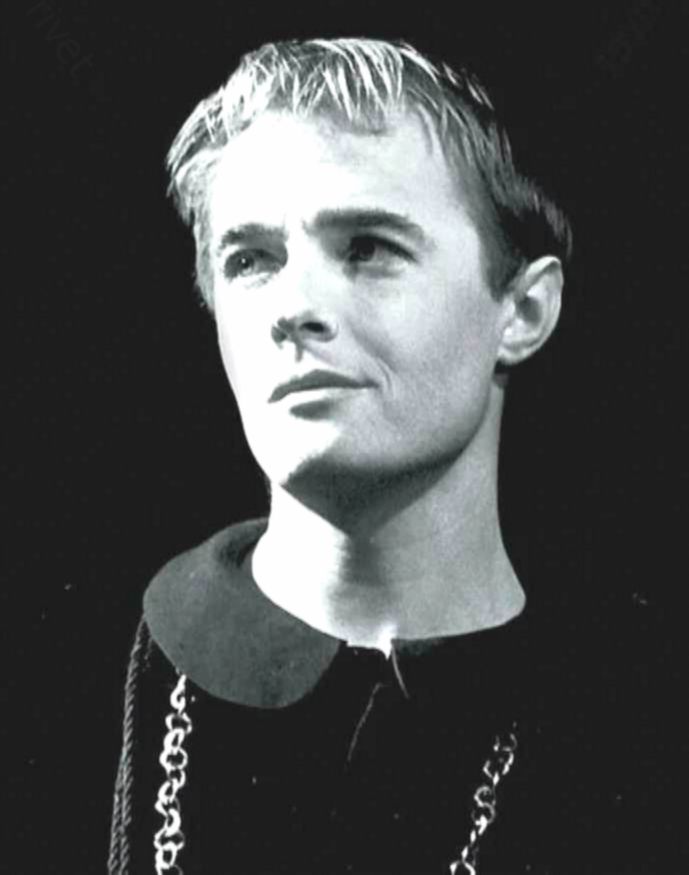

Первый Гамлет в двадцать два. Для других — дерзость, для него — судьба. Охлопков поставил на молодого, ещё не обстрелянного актёра, и не ошибся: после премьеры публика уже не шла «на Шекспира», шла «на Марцевича».

Сложно представить, что в ту пору парень с едва заметным грузинским акцентом заменил самого Евгения Самойлова — легенду, чьё имя было почти неприкасаемо. А он просто вышел и сказал правду — ту, от которой взрослые мужчины обычно уходят в тень. И публика влюбилась. Кто-то с восторгом, кто-то со злостью — но равнодушных не осталось.

Говорят, что актёр рождается из зала. В случае Марцевича — это было буквально. Отец — артист, мать — суфлёр. Он родился в Тбилиси, среди декораций, на гастролях Бакинского рабочего театра. Судьба не оставила ему выбора: сцена была впитана с молоком матери и запахом кулис. Детство — между гастролями, репетициями, голосами актёров, руганью осветителей и блеском фанерных звёзд.

После войны семья перебралась в Вильнюс, где отец стал преподавать в театральном кружке. Эдуард пропадал там целыми днями — пел, читал стихи, рисовал декорации. Мальчик, у которого всё — от манеры стоять до способа держать паузу — уже напоминало сцену.

Он поступил в «Щепку», когда многие его ровесники ещё не знали, кем хотят быть. Сдал экзамены сразу в три театральных вуза — и выбрал тот, где учили не говорить красиво, а проживать правду. После училища его позвал в труппу Николай Охлопков. Для молодого актёра — билет в бессмертие, хотя сам он воспринимал это просто: «Работаю, потому что не умею не работать».

Марцевич не любил кино. Оно было слишком случайным. Камера ловила то, что можно вырезать, а сцена требовала полной отдачи, без права на пересъёмку.

В его жизни театр был не профессией, а ритуалом. Он никогда не выходил на сцену без внутреннего поклона — даже если в зале сидело двадцать человек. Возможно, именно поэтому зрители шли не просто смотреть спектакль, а быть рядом с ним, в его поле, где правда звучала громче, чем реплики.

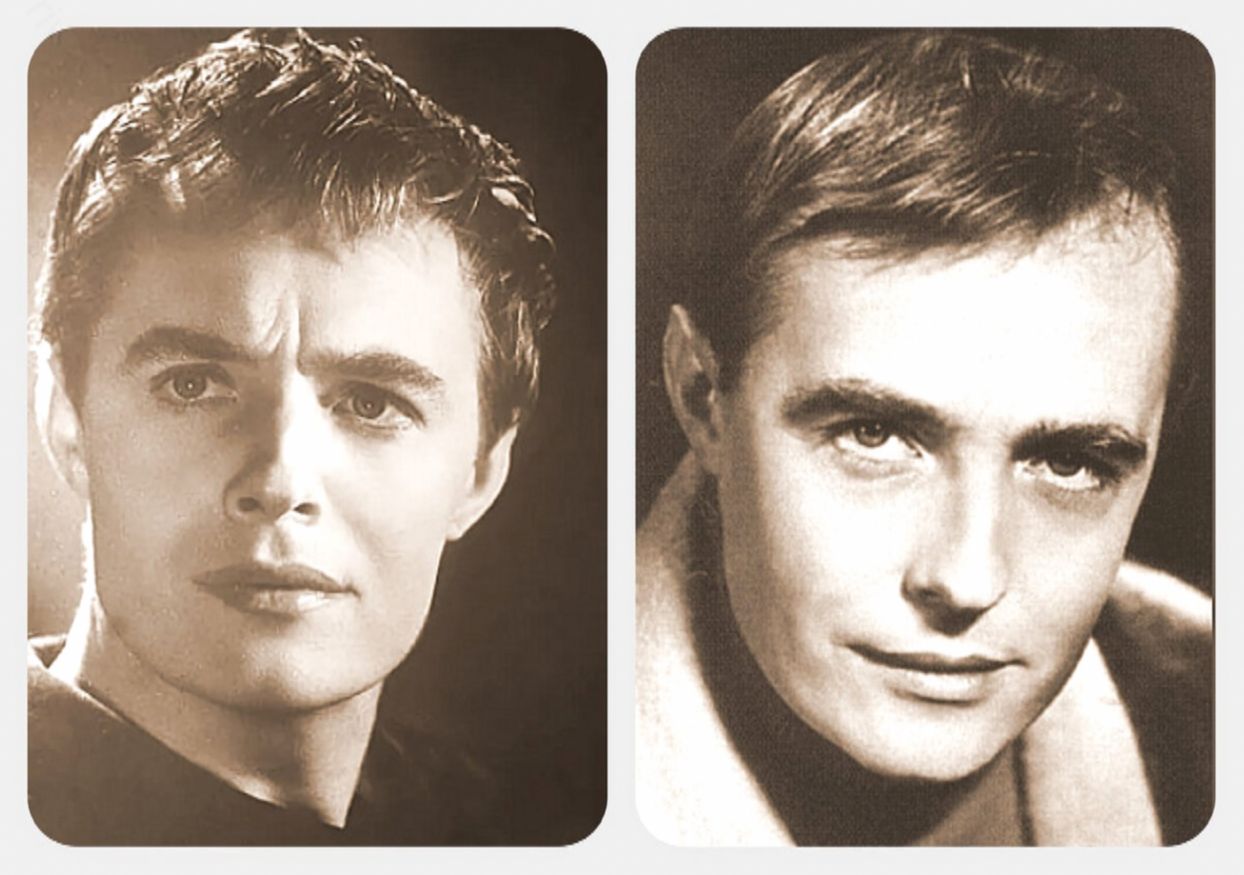

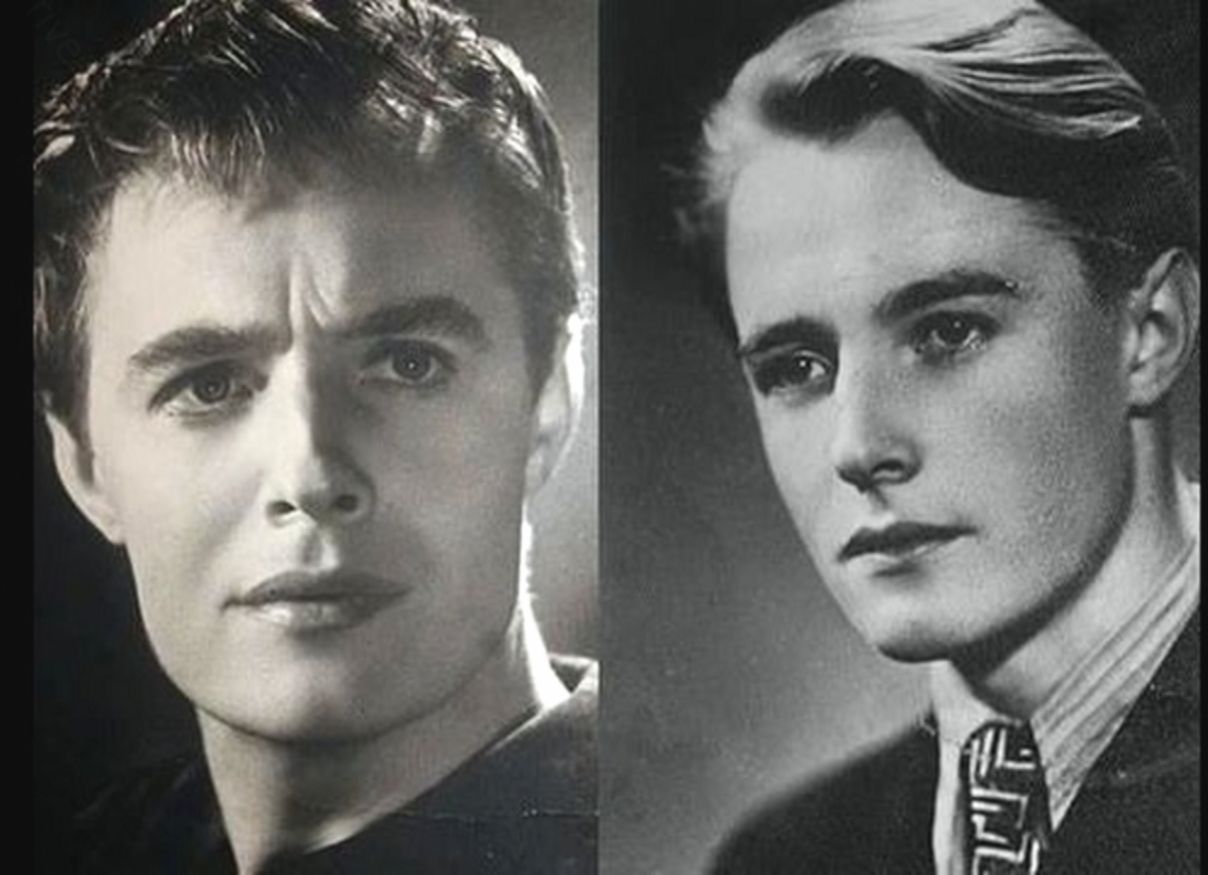

Он был слишком красив для спокойной жизни.

Светлые глаза, идеальные черты, сдержанная осанка — в нём было всё, чтобы свести с ума советский экран. Марцевич никогда не играл любовников, но даже когда стоял в кадре с книгой или в лабораторном халате, камера будто признавалась ему в чувствах.

Его роли в фильмах «Повесть о молодых супругах», «Война и мир», «Красная палатка» открыли зрителю новый тип мужчины — не брутального, не геройствующего, а внутренне собранного, почти холодного, с интеллигентным светом внутри. Такой мужчина не кричит о чувствах, он заставляет их существовать.

После «Красной палатки» началась истерия. Толпы девушек ждали у театра, караулили его у подъезда, визжали под окнами. Марцевич не был ловеласом — просто не знал, как реагировать на такую любовь. Он смеялся, прятался, краснел, пытался уйти незаметно. Но, как сам позже признавался, «романы случались — не потому, что искал, а потому, что от них было некуда деться».

Кто-то видел в нём соблазнителя, кто-то — символ интеллигентной эпохи. А сам он, кажется, оставался тем же мальчишкой из театрального кружка, который робко выходит к зрителям и боится забыть текст.

Был и один роман, о котором шептал весь театр — с Светланой Немоляевой. Они играли вместе, слишком много смотрели друг на друга со сцены, слишком убедительно любили на публике. Потом стали любить за кулисами. Говорят, Немоляева всерьёз собиралась уйти из семьи, но вовремя остановилась. Эта история не оставила следов в хрониках, но осталась в памяти тех, кто знал, как тихо рушатся великие спектакли.

Марцевич не был идеальным. Он просто умел быть честным в момент, когда остальные прятались за ролями. Его принцип повторял слова учителя Охлопкова: «Или играй, или живи сценой, но не пытайся соединить это с балаганом».

Он слушался. И всё-таки жизнь, как водится, брала своё.

Первый брак — студенческий, короткий. Второй — с балериной Еленой Рябинкиной — семь лет. Он не любил говорить о разводах. «О личном не рассказывают. Там — ошибки, а ошибки не аплодируют».

Настоящая история началась позже — с Лилией. Ему было за тридцать, ей восемнадцать. Она работала в канцелярии Малого театра и училась вечерами. Он приносил конфеты, записки, книги. Она — смущалась и не верила, что может нравиться знаменитому актёру. Их разница в возрасте казалась тогда пропастью, а оказалась спасением. Он нуждался в тишине, а она — в мужчине, на которого можно положиться.

Они прожили вместе сорок лет. Без громких скандалов, без позолоченных юбилеев. Просто жизнь — театр, работа, дом, сыновья. Лилия создала вокруг него тихий оазис — без лестниц, премий, суеты. Когда в девяностые на сцене стало пусто, она работала в Сберкассе и обеспечивала семью. Он не стыдился. Просто знал цену времени, когда артисту некуда выйти.

Марцевич переживал не из-за денег — из-за ненужности. Его внутренний метроном сбился. На смену актёрам пришли новые герои — громкие, быстрые, без внутренней глубины. Его спокойная интеллигентность перестала быть в моде.

В эти годы он впервые по-настоящему замолчал. Не потому, что не было ролей — просто не видел, где сказать правду. А без правды ему не нужно было ни кино, ни театр.

Когда ему было за шестьдесят, экран снова вспомнил о нём. Телевидение требовало узнаваемых лиц, и Марцевич снова оказался востребован. В сериале «Маросейка, 12» он получил роль, которая не требовала юности — требовала достоинства.

И это было возвращение не актёра, а человека, выстоявшего эпоху. Он снова много играл в театре, ездил на гастроли, принимал цветы. Только теперь цветы дарили не девушки, а женщины, которые когда-то визжали под его балконом, а теперь приводили внучек — «посмотреть, как выглядит настоящая школа».

Он жил тихо, почти замкнуто. Лилия ушла с работы по его просьбе — пусть дом дышит спокойствием. Он звонил ей каждый вечер после спектакля: «Я выехал». Она всегда ждала его у окна, в одном и том же халате, с одной и той же чашкой чая. Они были редким примером того, что в актёрской среде называют чудом — когда мужчина, проживший под светом рампы, всё равно возвращается не в бар, а домой.

Сыновья выросли среди гримёрок. Кирилл пошёл в «Щепку», как отец, но его путь оказался короче. Театр не всегда щадит наследников.

Он не стал звездой, но нашёл себя — в управлении, в организации, в закулисных делах. Филипп — младший — остался ближе к сцене. Работает в Малом, играет, но без громких ролей. У обоих есть то, что отец ценил больше всего — уважение к ремеслу. Без жеманства, без понтов. Просто работа.

Марцевич никогда не проталкивал сыновей. Считал, что фамилия — не привилегия, а испытание. «На детях гениев природа отдыхает», — однажды сказал он со смешком, хотя знал, что фраза несправедлива. Просто так легче пережить тень, в которой живут наследники.

Последние годы он держался прямо, хотя силы уходили. Болезни подкрадывались, но он отмахивался: «Пока могу стоять — буду играть». В 2013-м здоровье резко ухудшилось. Одышка, отёки, слабость. Он отказывался ложиться в больницу — боялся, что кто-то другой выйдет на сцену вместо него. Для артиста, жившего сценой, это была страшнее смерти. Когда всё стало критично, Лилия вызвала «скорую» сама.

Операция была нужна, но противопоказана. Его возили из одной больницы в другую, теряя часы, дни. Лилия всё чувствовала заранее — будто их сорок лет вместе сжимались в один короткий миг.

В день их годовщины она пришла раньше обычного. Восемь утра. «Эдик, у нас сегодня свадьба».

Он улыбнулся: «Помню. Всю ночь вспоминал жизнь. Она пролетела как один день».

А потом сказал: «Всё».

Он ушёл почти как артист — с репликой, с паузой, с завершённым актом. Без громких слов, без зрителей, только при тех, кто действительно любил.

Когда вечером позвонили сыновья, он уже спал навсегда.

Может быть, в этом и была его главная роль — не Гамлет, не Друбецкой, не Мальмгрен, а человек, который прожил жизнь как спектакль без дублей. С достоинством, точностью и без фальши.

Он не стал символом эпохи — просто не позволил себе быть дешевле, чем талант, которым был наделён. И это, пожалуй, редкое искусство.

Что вы думаете о таких людях — актёрах, которые не ищут славы, но живут как будто под светом вечных софитов?